모바일 산업 확대되면서 MWC 해마다 역대 최대 규모로 진행...CES는 참가자수 줄어

[아시아경제 권해영 기자]MWC는 뜨고 CES는 지고.

'지구촌 산업 올림픽'을 자임하는 두 개의 글로벌 빅 이벤트가 엇갈린 행보를 걷고 있다. 통신 행사인 MWC(Mobile World Cogress)는 해마다 달라진 위용을 과시하는 반면 가전 전시회인 CES(Consumer Electronics Show)는 열기가 식으면서 모바일 시대 달라진 위상을 보여주고 있다.

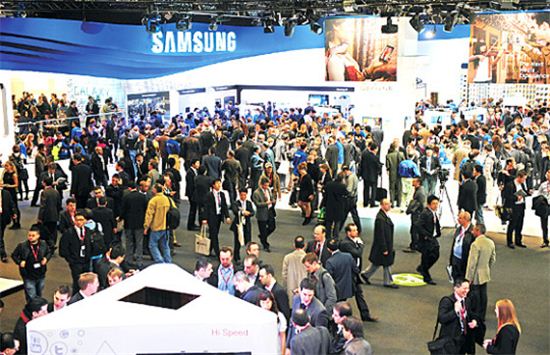

20일 통신 업계에 따르면 25일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막하는 'MWC 2013'에는 총 7만5000여명이 참가할 예정이다. 지난 2011년 6만명, 2012년 6만7000명에 이어 참가자들이 꾸준히 늘어나는 것이다.

지난해 참가자 면면을 보면 C 레벨(임원급 참가자) 3만8000명, 최고경영자 3500명, 언론인 3300명, 애플리케이션 개발자 1만2000명 등이다. 올해는 국내 기업인 가운데 이석채 KT 회장, 이재용 삼성전자 부회장, 하성민 SK텔레콤 대표 등이 참가해 글로벌 경영을 펼친다.

MWC 규모가 해마다 확대되는 것과 달리 매년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES는 기세가 한풀 꺾였다. 지난달 개최된 CES에는 전년과 비슷한 3250개 기업이 참가했다. 하지만 참가자는 15만명으로 1만명이 줄었다. 규모면에서는 여전히 MWC보다 크지만 열기가 식였다는 게 일반적인 평가다.

글로벌 빅 이벤트의 엇갈린 행보는 모바일 산업 확대에 따른 결과로 풀이된다. 모바일이라는 흥행 요소가 통신에 접목되면서 MWC가 미래 산업을 예측하는 중요한 무대로 떠오른 반면 CES는 마땅한 이슈를 만들지 못한다는 시각도 있다.

시장에서는 모바일 주도권을 잡느냐가 생존을 가르는 일이 됐다. 소니는 TV에 이어 휴대폰 사업 부진으로 비틀대고 있고 PC 강자인 마이크로소프트(MS)도 윈도폰 부진으로 IT 업계에서 영향력이 감소하고 있다. 반면 스마트폰 시장을 독주하는 삼성전자와 애플, 구글은 승승장구 중이다. 특히 삼성전자는 전체 영업이익의 70%가 휴대폰에서 나올 정도로 모바일 비중이 크다.

시장 변화에 따른 전시회의 흥망성쇠는 자연스러운 일이다. 매년 3월 독일 하노버에서 열리는 사무기기 전시회 세빗(CeBIT)이 대표적이다. 세빗은 2001년 세계 170여개국, 8000개 업체 참가해 성황을 이뤘지만 이후 규모가 축소돼 2012년 70개국, 4200개 업체가 참가하는 데 그쳤다.

업계 관계자는 "MWC 참가자가 늘고 CES 참가자가 줄어든 것은 통신의 달라진 위상을 보여준다"며 "모바일을 잡느냐가 전자업계의 최대 화두로 떠오르면서 전시회 풍경도 변하고 있다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)