중국미술에서 자본주의를 보다

대표작가 8人이 펼친 미래불안·사회 이질감에 대한 예술적 접근

먀오샤오춘, 리미트리스(Limitless), 3D 애니메이션, 2011~2012

먀오샤오춘, 리미트리스(Limitless), 3D 애니메이션, 2011~2012

[아시아경제 오진희 기자] 아시아 미술에 대한 관심이 커지는 때다. 특히 중국시장은 세계 미술품 경매시장에서 연속해 1위자리를 고수하며, 미술시장의 판도를 변화시키고 있다. 때마침 한중수교20주년을 맞아 '@What:신중국미술'이라는 기념전이 서울 대학로 아르코미술관에서 열리는 중이다.

"아시아 예술은 로컬-글로벌(Local-Global)의 문제를 서방의 영향하에 해결하려는 것들이 많았다. 이제는 우리의 관념을 조성할 필요가 있다. 우리만의 예술접근 방식을 찾아가야한다. 한중일 삼국은 지금 세계미술계에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 전통과 현대로 넘어오는 과정, 생활방식과 가치관이 겹치는 부분도 많다. 삼국간은 좀더 많은 교류가 있어야한다. 20세기가 서방예술시대라면 21세기 동아시아 예술의 목소리가 담겨야 한다."

지난 5일 개막식에서 판디앙 중국미술관장((남·68)은 아시아예술의 교류와 전통적 자원의 현대적 전환, 뉴미디어가 예술에 미치는 영향 등을 골자로 강연했다. 판디앙 관장은 중국현대미술 전문가로서 미술기획자이자 행정가, 평론가로 활동하고 있다.

중국은 1970년대 말 전면 개방정책을 실시한 여러 변화들을 거듭했다. 중국현대미술은 서구미술사조가 본격적으로 유입되면서, '85 미술운동시기라고 불리는 중국식의 실험예술이 전개됐다. 1980년대 전위예술의 촉발기간이다. 하지만 천안문사태 이후 중국사회의 보수화 회귀로 이같은 운동은 타격을 받게된다. 이후 1990년대 황용핑 등 해외로 망명한 작가들은 국제미술계의 큰 주목을 받으며 '차이나 아방가르드'를 대표했다. 중국내부 작가들 역시 '아파트먼트아트', '키치아트' 등 다양한 양식의 작품을 창작하며 정부로 부터 강제해산을 당하기도 한다. 2000년대 이후 중국미술은 '미술관시대'로 지칭된다. 작가들의 해외진출과 서구의 관심이 관방의 대대적 지원으로 이어졌다. 전위예술은 화랑과 미술관, 비엔날레 등을 점령하며 중국현대미술의 아이콘이 됐다. 하지만 이 시기 작가들의 치열한 실험정신은 퇴조했다는 비판을 받기도 한다.

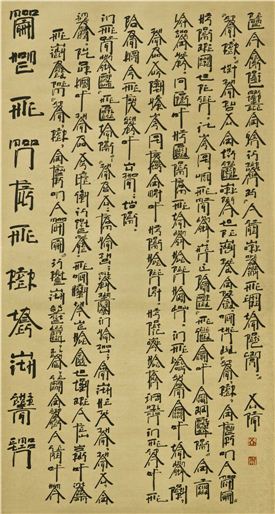

쉬빙, 춘강화월야, 227*98(6pcs), 2012

쉬빙, 춘강화월야, 227*98(6pcs), 2012

판디앙 관장은 "한국의 1950년대, 중국의 1980년대는 서방문화의 유입과 충돌로부터 시작해 이후 도시화 등 급격한 사회변화란 측면에서 공통분모가 있다"면서 "중국에서도 최근 한국 미술에 대한 관심이 커져가고 있는데, 이번 전시를 계기로 더욱 양국간 문화 교류가 활발해지길 바란다"고 소망했다.

규모가 다소 작긴 하지만 이번 기념전에서는 1950~1980년대 출생 중국작가들의 작품을 한데 모아 이러한 중국현대미술 흐름을 느껴볼 수 있게 구성했다. 이들 작품에는 동시대 사회에 대한 이질감과 미래에 대한 불안 등 복잡한 감정들이 표출돼 있다.

쉬빙(1955년생)의 작품 '춘강화월야'는 언뜻 전형적인 서예작업으로 보인다. 하지만 특이한 건 글자자체가 세상에 존재하지 않는 것들이다. 쉬빙이 목판에 새긴 2000개의 한자는 기존 글자들을 해체하고 새롭게 조합한 후 '순수한 형태'로 변형시킨 것들이다. 먀오샤오춘(1964년생)의 3D애니메이션은 서양 미술사의 고전작품을 개작해 현재화 시킨 작업이다. 작품에서 비춰지는 여러 군상들은 라파엘의 아테네 학당이나 히에로니무스 보스의 쾌락의 정원 등 장소에서 행해진다. 왕웨이(1972년생)는 '선전 파빌리온'이라는 작품을 선보였다. 모든 면을 거울로 만든 이 구조물은 선전용 게시판에 중국 전통 건축양식이 결합돼 있다.

지금 뜨는 뉴스

원링(1976년생)은 하루동안 자신이 겪은 일상의 행위들을 만화형식으로 표현해 '물거품'이란 작품을 만들었다. 전시 벽면의 두개면을 모두 만화스케치로 담아냈다. 병상에 계신 부친을 간호하고, 휴대폰으로 문자를 주고 받으며 베이징의 번화가에서 식사를 즐기는 일상들이다. 위앤위앤(1984년생)은 비정형의 흰 벽에 볼록한 플라스틱 반원형 판들을 덧댔다. 반원형 안에는 일상에서 볼 수 있는 젊은 중국인들의 패셔너블한 모습이 그려져 있다. 자본주의 사회의 전형성이 만연한 중국사회의 현실이 담겨있다. 전시는 다음달 31일까지. 아르코미술관 (문의 02-760-4850~2)

오진희 기자 valere@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)