‘영업의 달인’ 장인수 사장의 리더십 성공시대

왕의 귀환이었다. 지난해 말, 만년 2위인 오비맥주가 하이트진로를 제치고 맥주시장의 정상 자리에 복귀했을 때만 해도 ‘일시적 현상’이라는 해석이 많았다. 지난해까지 박빙의 승부였다면 올해 들어서는 1·2위 간의 격차가 점점 벌어지고 있는 양상이다. 맥주시장 절대 강자로 군림했던 오비맥주가 15년 만에 다시 왕좌에 복귀하는 순간이었다. 그 중심에는 다양한 현장 경험과 탁월한 리더십으로 오비맥주의 성장 모멘텀을 가속화시키는 데 앞장서 온 장인수(57·사진) 신임 사장이 있다.

1991년 낙동강 유역에 위치한 두산전자 구미공장에서 페놀(인체 유해 물질)이 흘러나왔다. 이 사건은 동양맥주가 국내 맥주 업계 정상 자리에서 누리던 영광의 끝을 알리는 서막이었다. 이전까지만 해도 동양맥주는 시장점유율 70%를 차지하는 절대적 1인자였다.

한국 맥주의 효시 격으로 맥주 품질 향상, 500ml 가정용 맥주 생산, 시설 대형화 및 자동화, 신규 형태의 업소 개점 등과 같은 새로운 시도는 맥주 브랜드 다양화 속 무한경쟁 시장을 돌파해온 강력한 경쟁력이었다. 크라운맥주를 앞세운 조선맥주는 이에 밀려 만년 2위에 머무를 수밖에 없었다.

이렇게 거침없이 질주하던 동양맥주에 뜻밖의 ‘페놀 사태’가 제동을 걸었다. 낙동강을 오염시킨 주범인 두산전자의 제품 불매운동이 벌어졌고, 당시 두산그룹 계열이던 동양맥주는 그 여파로 큰 타격을 입었다. 세간의 비난 속에 동양맥주 버리기 캠페인까지 펼쳐졌다. 어찌 보면 동양맥주로서는 직접적인 원인 제공자도 아닌데 피해를 입어 억울할 수도 있는 입장이었다.

설상가상으로 조선맥주가 1993년 기존 ‘크라운’ 대신 ‘하이트’라는 브랜드를 내놓으면서 상황은 급변했다. ‘지하 150m 천연암반수로 만든 맥주’라는 슬로건을 내걸고 물맛을 강조한 획기적인 마케팅 공세 속에 동양맥주는 흔들리기 시작했다. 1994년 진로쿠어스맥주가 내놓은 ‘카스맥주’로 인해 고전은 더해졌다. 결국 철옹성처럼 탄탄했던 동양맥주의 아성은 무너지고 말았다. ‘하이트’로 전세를 역전시킨 조선맥주에 밀려 점유율은 계속 떨어졌고 1996년에 결국 1위 자리를 내주고 말았다.

유통혁신으로 지난해 15년만에 1위 등극

동양맥주는 1995년 사명을 변경했고 주인도 두산에서 외국계 인터브루로 바뀌게 됐다. 1999년 경영난을 겪고 있던 진로로부터 카스맥주를 인수하는 등 변화를 꾀했으나 점유율은 계속 40% 초반에 머물렀다. 이것이 국내 맥주산업의 쌍두마차, 오비맥주의 전신인 동양맥주와 하이트진로의 전신인 조선맥주의 치열했던 맥주대전의 결과였다. 1위 자리가 바뀐 지 15년이 흐른 지금, 맥주 시장의 판도가 다시 뒤집어졌다. 지겹게도 따라다녔던 만년 2위라는 꼬리표를 오비맥주가 떼어버린 것이었다. 이 회사가 벌인 ‘정상 재탈환’ 작전은 과연 무엇이었을까.

피 말리는 맥주전쟁의 최전선에서 오비맥주의 부활을 이끌고 있는 일등 공신으로는 단연 이 사람을 꼽을 수 밖에 없다. 지난 20일 영업총괄 부사장에서 승진 발령한 장인수 신임 오비맥주 사장이다. 그는 영업총괄 부사장 취임 2년 만에 맥주 업계 1위를 탈환하는 등 오비맥주의 성장을 견인해왔다는 평을 듣고 있다. 오비맥주는 그런 장 사장의 ‘능력’을 높이사 발탁 인사를 단행한 것으로 분석된다. 국내시장 상황에 맞는 밀착형 토착영업을 한층 강화하고 영업력 집중을 통해 맥주업계 1위 체제를 굳혀 나가겠다는 구상과도 맥이 닿아 있다.

장 사장은 30년 간 주류 영업 분야에만 몸담아온 ‘영업의 달인’으로, 말단사원으로 시작해 진로의 영업담당 임원을 거쳐 하이트주조·하이트주정의 대표이사까지 지낸 주류 업계 ‘고졸 신화’의 주인공으로도 유명하다. 2010년부터 오비맥주 영업 사령탑을 맡은 이후 오비맥주는 하이트진로를 눌렀다. 주류업계가 오비맥주와 하이트진로의 맥주 출고량을 집계한 결과에 따르면 시장점유율이 2009년 오비맥주가 43.7%, 하이트가 56.3%였으나 올 1분기에는 오비맥주 53.8%, 하이트 46.2%로 역전된 것이다.

장 사장의 맥주 유통구조에 대한 혁신이 없었으면 어려운 일이었다. 그는 먼저 ‘영업의 선순환’을 기치로 유통 재고물량 줄이기에 나섰다. 맥주 시장의 고질적 병폐인 ‘밀어내기’식 영업에 제동을 걸었다. 월말 출고량을 늘리기 위해 맥주 재고를 도매상 창고에 대량 쌓아두는 영업 관행을 근절시킴으로써 유통 기한을 줄이고 제품 신선도를 높였다. 1년이 지난 지금 그는 선순환 구조가 정착됐다고 자부한다.

경쟁사 인수 브랜드 ‘카스’로 과감한 마케팅

이는 카스·OB골든라거 등 오비맥주 브랜드의 강력한 상승 기반을 구축하는 계기가 됐다. ‘바닥 영업’에 대한 인식도 바꿔놓았다. 장 사장은 “오비맥주는 그동안 신사적인 영업을 해왔다”며 “주로 도매상을 상대로 한 1차 영업에 치중하다 보니 업소나 소매점 등 2차 거래선에 대한 바닥영업이 소홀했다. 전략을 수정해 바닥부터 개척하는 영업을 시작했다”고 말했다. 1년 간 바닥영업에 집중한 결과 어느 정도 안착이 됐다는 평가다.

장 사장은 “카스와 OB골든라거는 오비맥주의 양대 축으로 활발한 상호 상승작용을 일으켜 선두를 굳히는데 기폭제 노릇을 해줄 것”이라며 “2등은 1등보다 더 뛰어야 한다는 소신으로 앞으로도 오비맥주의 성장을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다. 장 사장이 영업총괄 부사장을 지내면서 저칼로리맥주 ‘카스 라이트’와 신제품 ‘OB골든라거’의 성공적 출시와 안착을 이끌 수 있었던 데는 또 한 사람의 공이 컸다고 전했다. 그는 바로 이호림 전임 사장이다.

때는 2007년으로 거슬러 올라간다. 새로 오비맥주의 수장을 맡은 이호림 사장의 작전명은 ‘몰락한 맥주 명가의 부활’이었다. 이 사장은 임직원들이 모인 자리에서 이렇게 선언했다. “이제부터는 ‘오비’가 아닌 ‘카스’를 팔겠다.” 수십년 간 국내 시장을 호령해온 ‘오비’ 브랜드를 뒤로 하고 경쟁사에서 인수한 '카스'를 대표 브랜드로 내세운 ‘과감한’ 전략이었다.

오비맥주 직원들은 '오비' 브랜드를 되살려 회사를 일으켜야 한다고 했지만 이 사장의 생각은 달랐다. 오비 브랜드의 이미지가 너무 낡고 젊은 세대가 선호하지 않는다고 판단한 것. 카스는 정통성은 떨어지지만 당시 상승세를 타는 브랜드였기 때문에 하이트의 대항마로 키우기에 적합하다고 나름 평가했다. 이 사장은 카스로 젊은 층을 집중 공략하는 작전에 나섰다.

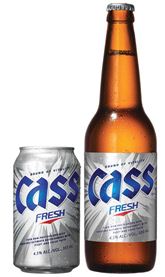

우선 국내 최초 비열처리 맥주인 카스의 신선한 맛을 전면에 내세웠다. 그리고 톡 쏘는 상쾌함을 강조한 마케팅으로 승부했다. ‘카스 후레쉬’에 이어 ‘카스 레드’ ‘카스 레몬’ ‘카스2X’ ‘카스 라이트’를 잇따라 선보였다. 소비자 구미에 따라 시장을 철저하게 세분화하고 다양한 입맛을 맞춤 제품으로 충족시킨 이 사장의 ‘메가 브랜드’ 전략은 주효했다. 그의 결단력으로 빛을 본 카스는 오비맥주의 성장을 견인한 일등공신이 됐다.

이 사장은 소비자들의 기억 속에 희미하게 존재하던 오비 브랜드 부활에도 눈을 돌렸다. 지난해 3월 출시한 ‘OB 골든라거’가 그것. 오비맥주 관계자는 “OB골든라거는 출시 422일 만에 2억병 판매를 돌파하며 현재 카스와 함께 시장공략의 양 날개 역할을 톡톡히 하고 있다”고 말했다.

이코노믹 리뷰 전희진 기자 hsmile@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![2030여성 우르르, '1인당 구매 개수 제한'까지…올리브영에 무슨 일이[지금 사는 방식]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021300023141244_1770908551.jpg)

![아무리 비판해도 '타격 제로'…무조건 '열광'하는 다카이치 팬덤 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)

![수능 마친 고3들 '필수 코스'였는데…요즘 청년들, 면허 취득 미룬다는데[세계는Z금]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021510301943056_1771119019.jpg)