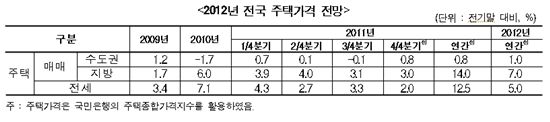

[아시아경제 진희정 기자]내년도 집값은 1%, 전셋값은 5%가량 오를 것이라는 전망이 나왔다. 3년 이상 장기화 된 전세가격 상승과 총선 및 대선의 기대감 등이 매매시장의 소폭 상승을 불러올 수 있다는 분석이다. 단, 유동성 위기와 실수요 위주의 집값으로 상승폭은 1%에 머물 것으로 예측됐다. 또 전셋값은 아파트외 입주물량이 급증함에 따라 올해보다 상승세 가 크지 않을 것으로 보고 있다.

반면 내년 건설투자는 4대강 살리기 사업 등이 완료되고 토목투자 줄어드는 대신 투 택투자가 완만한 회복국면에 진입하면서 올해보다 0.7% 상승할 것으로 예측됐다.

한국건설산업연구원(원장 김흥수)은 2일 서울 논현동 건설회관 2층 대회의실에서 '2012년 건설·부동산 경기전망 세미나'를 개최하고 내년 주택가격 및 건설투자 전 망을 이같이 제시했다.

연구원은 내년도 부동산시장의 주요 변수를 △국내물가상승 및 경제성장 둔화 △높 은 주택보급률과 신규주택공급 감소 △주택시장 심리지수 상승 △총선과 대선의 영향 △전세에서 매매로의 전환 가능성 등을 꼽았다.

구체적으로 내년도 수도권 아파트 입주물량은 올해 수준을 유지해 11만 가구, 지방은 30% 감소한 6만 가구 수준으로 전망했다. 반면 아파트 분양물량은 올해 24만 가구보다 소폭 증가하는 25만가구로 예측했다. 주택건설사업 승인실적은 연말 공공의 밀어내기식 물량과 아파트 외 물량 급증 등을 고려해 올해보다 5만 가구 증가한 45만가구로 내다봤다.

안정적인 공급과 달리 전반적인 수요 위축세는 내년까지 이어질 전망이다. 다만 최근 주택시장 관련 심리지수가 가격상승을 기대하는 상승국면의 1단계로 진입한데다 과거에 비해 약화됐지만 대선과 총선에 따른 시장 영향력으로 인해 내년이 분위기 전환의 변곡점이 될 수 있다고 예측했다.

이에 따라 매매가격은 공급물량의 재조정과 실수요자의 유동성 확보에 따라 1%내외로 올라가고, 전세시장은 입주물량의 증가와 매매수요의 전세전환, 전세의 월세 전환 등 요인이 더해지며 올해보다는 상승폭이 둔화된 5%가량의 오름폭을 보일 것으로 전망했다.

허윤경 연구위원은 "실거주 목적의 수요자를 중심으로 시장의 회복세가 감지되고 있으나 가계대출 강화에 따른 유동성 확보가 어려워 1% 정도의 변동성을 보일 것으로 예상된다"며 "수도권과 달리 지방은 공급부족의 영향으로 내년에도 분위기를 이어가겠지만 상승폭은 둔화돼 7% 수준의 상승세가 전망된다"고 설명했다.

이어 그는 "전세시장의 상승세는 지속될 것으로 예상되나 입주물량 급증과 급등의 장기화에 따른 피로감 등으로 전셋값이 둔화될 것 같다"며"상승폭이 둔화되더라도 전세의 월세 전환과 같은 임대차시장의 구조적 변화는 지속적으로 나타날 것"이라고 덧붙였다.

이와함께 연구원은 국내주택시장 인허가 물량이 과거 50만 가구에서 40만 가구로 감소했고 분양물량도 큰 폭으로 감소한 만큼 주택시장의 구조적 변화가 필요한 시기라고 지적했다. 이에 따라 주택수요 연착륙을 유도하기 위해 취득세 인하를 연장하고 주택대출을 탄력적으로 운용할 필요가 있다고 제안했다.

한편 내년 건설투자는 토목투자는 감소한 반면 주택투자가 일부 회복됨에 따라 전년 대비 0.7% 증가할 것으로 전망했다.

토목투자는 내년도 정부 SOC예산안이 올해 대비 7.3% 감소했고 선행지표인 토목수주도 감소세를 보이고 있어 올해에 이어 2012년에도 감소세를 지속할 것으로 전망했다. 주택투자는 지난 상반기 지방을 중심으로 민간부문의 분양 및 착공이 회복세를 보이고 있어 내년에는 완만하게 회복국면에 진입할 것으로 전망했다. 그러나 분양 및 착공 물량은 여전히 감소하고 있어 전체적인 주택투자 규모도 부진을 면치 못할 것으로 내다봤다.

이홍일 연구위원은 "미분양·미입주 주택 해소방안, 주택거래 활성화 방안, 보금자리주택 공급시기 조정, 분양가상한제 폐지 등을 통해 주택 수주 감소와 투자 침체가 장기화되는 것을 막아야 한다"며 "아울러 공공사업 비중이 높은 중소·중견업체의 위기극복 지원 등도 필요하다"고 설명했다.

진희정 기자 hj_jin@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020910431234020_1770601391.png)