美 여론, 북한 응징·진상규명 요구

'남북대화' 희망하는 韓, 자칫 정상회담 '빈손' 결과 우려

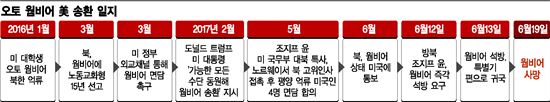

[아시아경제 뉴욕 김근철 특파원, 최일권 기자] 이달말 미국 워싱턴에서 열리는 한미 정상회담을 앞두고 악재가 잇따르고 있다. 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드) 배치 지연 논란이 내연되고 있는 가운데 문정인 통일외교안보 대통령특보의 돌출 발언에 이어 19일(현지시간) 북한에 장기간 억류됐다가 송환됐던 오토 웜비어가 사망하는 사건까지 터졌다.

문재인 대통령은 최근 북한과의 대화 필요성을 의욕적으로 제기했지만 미국 정부는 향후 더욱 강경한 대북 압박 카드를 들고 나올 가능성이 높아졌다. 문재인 정부 출범 이후 첫 한미 정상회담이 한미간 입장차이와 갈등을 노정하는 상황을 맞을 수도 있다는 우려가 나온다.

이날 오후 웜비어 사망 소식으로 미국은 발칵 뒤집어졌다. 22살의 건장했던 미국 청년이 북한에 17개월간 억류된 뒤 혼수상태로 송환된 것만으로도 미국 사회는 충격과 분노를 금치 못했다. 그런 상황에서 엿새만에 웜비어가 사망하자 미국내 여론은 북한에 대한 응징과 진상 규명 요구로 들끓고 있다.

평소 트럼프 대통령의 강경 일변도 대북 정책을 비판했던 리언 파네타 전 중앙정보국(CIA) 국장도 CNN에 출연, "북한을 잔혹한 정권이라고 비판한 트럼프 대통령의 대응이 옳다"면서 "북한에 대해 강력히 대응하고 도대체 웜비어에게 북한이 어떤 일을 저질렀는지 철저히 진상을 밝혀야 한다"고 주장했다.

렉스 틸러슨 국무부 장관도 "미국은 웜비어의 부당한 감금과 관련해 반드시 북한에 책임을 물을 것"이라며 "북한이 불법 구금 중인 나머지 3명의 미국인도 석방할 것을 요구한다"는 입장을 발표했다.

당초 북미간 물밑 협상을 통해 웜비어가 석방된 직후 워싱턴 주변에선 이를 지렛대 삼아 북한과의 협상 채널이 복원될 수도 있다는 전망과 기대가 있었던 것도 사실이다.

실제로 웜비어의 혼수상태 귀환에 대해 언론의 비판적 보도가 쏟아질 때도 트럼프 정부는 북한을 직접 비판하는 입장을 즉각 밝히지는 않았다. 그러나 웜비어 사망으로 대북 협상론은 적어도 한동안 설 자리를 잃을 전망이다.

이같은 기류는 대북 협상과 대화를 앞세우고 있는 한국 정부와의 입장 차이를 더욱 선명하게 만들 전망이다. 가뜩이나 미국 정가와 언론은 북한이 핵ㆍ미사일 활동을 중단하면 한반도내 미군 전략 무기와 한미 군사훈련을 축소할 수도 있다는 문정인 통일외교안보 대통령 특보의 발언에 불편한 심기를 감추지 않고 있다.

청와대와 문 특보가 '교수로서의 개인 주장'이라며 진화에 나섰지만 워싱턴의 의구심과 불만을 해소하기엔 역부족으로 보인다.

더구나 트럼프 정부와 정가에선 한국 정부의 환경 평가를 내세운 사드 배치 지연에 대해 불만이 내연하고 있다. 이런 기류는 트럼프 대통령이 지난 8일 백악관에서 안보 관련 회의를 주재한 자리에서 사드 배치 지연에 대해 격노했다는 전언으로 확인되고 있다.

워싱턴 외교가에선 코 앞으로 다가온 한미 정상회담이 자칫 양국간 이견만 드러내며 한미동맹의 균열을 야기할 수도 있다는 우려가 나올 정도다.

한국 정부는 발등에 불이 떨어졌다. 한미정상회담에 앞서 서울과 워싱턴의 입장 차이를 사전에 조절하고 공동의 대응 방안을 조율하는 일이 발등의 불로 떨어진 셈이다.

자칫 한국 정부가 미국에 전달하려는 '북한과의 대화 조건' 카드를 꺼내지도 못하고 빈손으로 돌아올 우려도 나오고 있다.

정부 안팎에서는 '북한이 핵과 미사일 도발을 중단할 경우 대화할 수 있다'는 문 대통령의 발언에 신중하게 판단해야 한다는 기류가 감지되고 있다. 외교부 고위 당국자는 지난 주 문 대통령의 6ㆍ15남북공동선언 축사가 나온 직후 "대화 조건 수위가 다소 낮아진 것으로 보여진다"고 평가했다.

강경화 외교부 장관은 19일 취임식 직후 기자들과 만난 자리에서 "제재와 압박, 대화 등 모든 수단을 동원한다는 게 대통령의 입장"이라며 "전체 맥락에서는 북한의 비핵화 의지가 드러나야 대화가 가능하다는 뜻으로 보인다"며 수위 조절에 나섰다.

지난 주까지는 정상회담에서 남북대화 조건을 꺼낼 여건이 됐지만 현재로서는 다소 어려운 것 아니냐는 의미가 담긴 것으로 해석된다.

강 장관과 틸러슨 장관의 전화통화가 아직 성사되지 못하고 있는 것과 관련해서도 최근 한미관계를 반영한 것이라는 해석도 나온다. 한미 외교수장간 전화통화는 통상 취임 후 시차를 두고 이뤄졌다. 윤병세 전 외교부 장관은 2013년 3월 취임 후 보름이 지나 존 케리 당시 미 국무부장관과 통화했다.

하지만 강 장관이 한미정상회담 준비를 위해 틸러슨 장관과 전화통화를 비롯해 미국을 방문해 직접 만나겠다는 의사를 내비쳤지만 아직 접촉하지 못한 상태다.

한미 정상회담을 앞둔 악재가 속출하고 있는데도 이를 조절할 채널조차 제대로 작동되지 못하고 있다는 의미다.

뉴욕 김근철 특파원 kckim100@asiae.co.kr

최일권 기자 igchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)