[아시아경제 박희준 기자]로런스 서머스 전 미국 재무부 장관이 연방준비제도이사회(FRB) 지명전에서 자진 사퇴했다. 한국으로 치면 중앙은행인 FRB는 정부 기관이 아니라 민간 중앙은행이라는 유별난 특징을 갖고 있다. 그래서 혼란을 초래한다. 연준은 과연 무엇이고 무엇을 하며, 어떻게 작동하는가?

연방준비제도(Federal Reserve) 혹은 줄여서 연준(Fed) 불리는 이 기관은 미국의 중앙은행이다. 이 중앙은행은 통화정책의 관장, 은행과 금융회사에 대한 감독과 규제, 금융체계의 안정유지, 금융서비스 제공 등의 임무를 수행한다.

이는 직역하면 ‘연방준제도 워원들의 이 사회’로 이사회 의장이 벤 버냉키다.

FRB는 산하에 12개의 지역 준비은행을 두고 있다.

FRB는 워싱턴에 있다.

12개 지역 연방은행은 보스턴,뉴욕,필라델피아,클리블랜드,리치먼드,애틀랜타,시카고, 세인트루이스,미네아폴리스,캔자스시티, 댈러스,샌프란시스코에 있다.

각 지역은행은 총재를 두고 지역 내 수천 개의 회원 은행을 감독한다.

FRB 이사든 연방은행이든 민간인이며, 민간은행이라는 점을 주목해야 한다. 이들 은행의 주주는 월스트리트의 대형 은행들이라는 점도 유념해야 할 대목이다.

미국의 중앙은행은 영국 등 외국에 비해 늦게 출범했다. 1907년 뉴욕 증권거래소 주가가 50%나 폭락하고 은행 예금자들이 일시에 대규모 예금인출에 나서는 뱅크런이 발생하자 JP모건은행 등이 모여 중앙은행 설립을 구상했다. 그 때까지는 중간 중간에 민간 중앙은행이 있었을 뿐이었다.

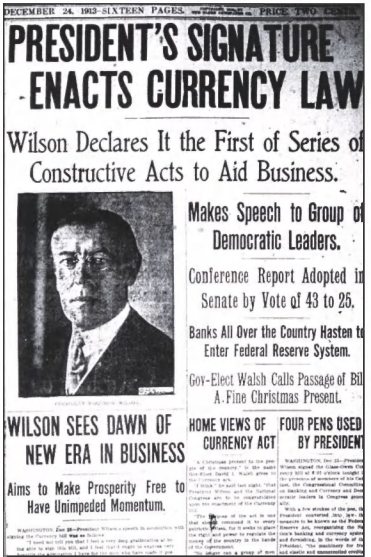

연준은 1913년 의회가 연방준비법에 따라 설립됐고, 1918년 FRB가 발족됐으며 1935년 은행법에 따라 현 연방준비제도이사회로 개칭됐다.

이사진은 이사를 포함해 7명의 이사로 구성되며, 구성원은 대통령이 임명하고 상원이 승인한다. 이사의 임기는 14년이다. 대통령은 이사 가운데 의장과 부의장을 임명하며 이들의 임기는 4년이다. 현 버냉키 의장의 임기는 내년 1월 끝난다. 그의 전임자는 '수사의 달'인 능구렁이 영감 앨런 그린스펀(사진 아래)이다.

의장은 대통령이 임명하지만 금리결정 등 통화정책은 철저하게 독립으로 행사한다.

FRB와 의장의 권력은 막강하다. 신용상태의 규제와 연방준비은행의 감독,재할인율 등 금리결정, 재무부 채권의 매입과 발행,지급준비율 결정 등의 권한을 갖는다.

금리 결정 등은 연방공개시장위원회(FOMC)가 수행한다. FOMC는 FRB 이사 7명 전원과 뉴욕연방은행 총재와 다른 지역 연방은행 총재 가운데서 교대로 선출되는 5명을 포함해 12명으로 구성된다.

위원회는 공개 시장 조작 방침을 정하며 그 집행은 뉴욕연방은행이 맡는다. 그 만큼 이 은행의 역할은 크고 위상은 높다.

결국 연방준비제도는 이사회와 FOMC,12개 연방은행, 그리고 수많은 은행 등 4개 층으로 구성돼 있다고 할 수 있다.

현재 Fed는 몇 가지 방식으로 경기부양을 위한 통화정책을 수행한다. 연준은 우선, 상업은행의 대출에 매기는 재할인율을 올리거나 내려 통화량을 조절한다. 둘째 은행의 지급준비금 즉 고객의 요구에 응할 수 있도록 갖고 있어야 하는 자금의 비율을 조절해 대출을 조절한다.

셋째 채권을 사고 파는 공개시장조작을 통해 연방기금금리를 조절함으로써 통화량의 수위를 조절한다.

미국 국채를 사들이는 방식으로 통화를 푸는 현행 양적완화는 제로 금리 상태에서 통화를 풀기 위해 각종 채권을 사들이는 것인 만큼 ‘비관습적인 통화정책’이라고 부른다. 연준은 2008년 이후 주택담보증권과 재무부 국채를 사들였다. 이런 식으로 세 차례의 양적완화를 단행해 모두 3조6000억 달러어치의 채권을 장부에 쌓아놓고 있다.

이처럼 막대한 돈이 풀렸으니 물가가 상승하는 것은 당연지사지만 미국의 소비자 물가 상승률은 신통하게도 연준이 정한 2% 범위 내에 있다.

앞으로 재닛이든 누그든 차기 의장이 취임하면 물가 안정은 최대 관심사가 될 수 밖에 없다. 이는 곧 금리 인상을 해야 한다는 뜻이 된다.

미국은 친절하게도 금리인상을 위한 ‘선제 안내’(forward guidance)를 해놓았다. 연준은 실업률이 6~6.5%가 될 대까지는 연방기금 금리를 그대로 둘 것이라는 게 그것이다. 현재 실업률은 7.3%다. 양적완화 축소가 기정사실로 받아들여지고 있지만 그것이 곧 금리인상이 아니라는 말이 성립하는 이유가 여기에 있다.

박희준 기자 jacklondon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)