망둥이 뛰니까 꼴뚜기까지 뛰더란 윤여사 고모할머니 말에 졸지에 꼴뚜기가 되어버린 하림은 그렇다고 총총히 물러설 수는 없었다. 이왕에 내뱉은 말이었다. 하지만 범인이 누구라고 단정하여 말할 처지는 아니었다. 혹시라도 잘못 봤다면 나중에 부메랑이 되어 돌아올 엄청난 파장은 상상하기가 어려울 것이었기 때문이다. 읍에 사는 수도 고치는 인간이 무엇 때문에 여기까지 와서 개를 쏘아 죽인단 말인가. 자기가 생각해도 이해가 가지 않았다. 자기도 이해가지 않은 일을 함부로 내어 뱉을 수는 없는 일이었다.

그래서,

“제가 이렇게 나서서 말씀 드린 거, 혹시 오해가 있으시면 죄송하단 말씀 드립니다. 윤여사, 아니 재영씨 고모할머니 마음은 저도 충분히 이해가 갑니다. 사실 저를 이곳으로 보낸 윤여사, 아니 재영씨도 그런 부탁을 했구요. 하지만 자기가 억울하다 하여 다른 사람을 또 억울하게 만들 수는 없지 않겠어요? 제가 보기엔 범인은 할아버지가 아닌 게 분명합니다. 저도 어젯밤 총소리를 들었고, 총소리는 저수지 쪽에서 났는데, 아무리 개라지만 그 무거운 놈을 끌고 그곳까지 가기엔 무리라는 생각이 듭니다. 그렇지 않나요?”

하고 두리뭉실하게 말하고는 동의라도 구하듯 앉아있던 노인네들의 얼굴을 둘러보았다.

“하긴 그려.”

아까 쉰소리를 내었던 영감이 고개를 끄덕이며 말했다.

“그렇긴 뭐가 그래요? 그 영감이 어디 보통 영감인감유? 아, 월남전에 갔다가 베트콩들을 수도 없이 죽여 봤던 사람인데.... 그까짓 개 한 마리 못 끌고 갔을까?”

윤여사 고모할머니는 여전히 독기 가시지 않은 목소리였다.

“그건 그려. 송아지도 아니고.... 그렇다고 본 사람도 없는데, 열 도둑 놓쳐도 생사람 잡아서야 안 되지. 주보 아짐매도 조금 진정하고 두고 봅셔.”

걔 중 좀 젊잖아 보이는 머리 벗겨진 영감이 정리라도 하듯 말했다.

“두고 보긴 뭘 봐유? 당장 쫒아내야지.”

윤여사 고모할머니의 주름진 얼굴이 불만스럽게 불거졌다.

하림은 그쯤에서 자기가 사라져주는 게 상책이란 생각이 들었다. 오래 붙어 있으면 자기도 모르게 말이 튀어나오게 될 것이고, 말이 나오다보면 어젯밤 자기가 본 이야기까지 하게 될 지도 모르겠기 때문이다.

하림이 슬그머니 몸을 빼서 나오는데 이층집 여자의 눈과 마주쳤다. 하얗게 질려 있던 얼굴에 고마운 기색이 역력했다. 어쨌든 험악했던 분위기가 하림의 참견으로 조금 누그러진 것은 사실이었다. 그것으로 양심상 꺼림칙했던 자기 역할을 다 하였다는, 약간의 자위감을 느끼며 하림은 그녀의 눈길을 짐짓 외면한 채 왔던 길을 따라 다시 화실로 발걸음을 옮겼다. 등 뒤에선 동네 노인네들은 한참동안 자기들끼리 뭐라뭐라 떠들어대는 소리가 들려왔다.

그런 중에도 하림은 소연의 모습을 볼 수 없었던 게 못내 아쉬웠다.

사실 하림이 아침 일찍 그곳 길목 슈퍼로 간 것은 어젯밤 총소리와 개를 끌고 가던 검은 그림자의 사내 때문이기도 했지만 한편으론 소연을 볼 수 있을까 하는 은근한 기대 때문이기도 했다. 봄비 내리는 날 아침, 그녀는 한 마리 작은 새처럼 그의 품속으로 날아왔다. 그리고 그가 자고 있는 동안 하림의 가슴에 한 점 씨를 하나 남겨두고 연기처럼 날아가버렸다. 정말 꿈이라도 꾼 게 아닌가 싶기도 했다. 보고 싶다, 고 함부로 말 할 수는 없을테지만 남자와 여자가 살을 섞었다는 건 하나의 경계가 허물어진 것을 뜻했다.

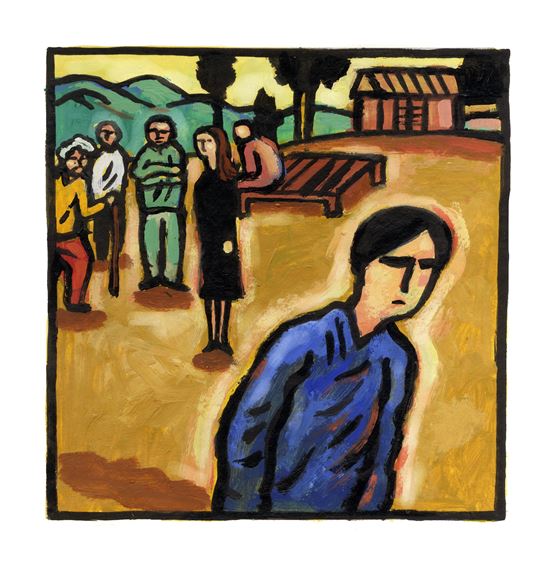

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)