“아니, 도대체 무슨 말을 하시는 거예요? 개가 거기 죽어 있었다고 우리 아버지가 총을 쏘아 죽였다는 증거라도 된다는 말인가요? 할머니가 보셨어요?”

이층집 딸 역시 앙칼진 목소리로 대꾸를 했다. 하지만 그곳에 모여있던 늙은이들은 거의가 그 동네에 오래 살던 사람들이었고, 윤여사 고모할머니 말마따나 가재는 게 편이라고 자기 편이 되어 줄 사람은 아무도 없었다. 그래도 도와준답시고 한마디 거들고 나섰던 이장 운학이조차 고모할머니, 이장이 주보할머니라고 불렀던 그 할머니의 기세에 찍소리 못하고 물러나 있던 터였다. 그녀는 혼자였다. 그런 판세를 계산한 때문인지 윤여사 고모할머니의 목소리는 더욱 신이 올랐다.

“그게 꼭 눈구멍으로 직접 봐야 하나? 척, 하면 삼천리지! 니네집 영감탱이가 옛날 우리집에 와서 하던 소리 못 들어봤어? 개 묶어두지 않음 쏴 죽이든지 말든지 할테니 두고 보라는 말, 말이야! 그리구서 우리 불쌍한....”

그녀는 감정이 복바친다는 듯이 잠시 말을 끊었다. 금세 가슴을 치며 한바탕 통곡이라도 할 것 같은 표정이었다. 다들 들으라고 하는 소리가 분명했다.

“우리 불쌍한.... 여름이와 누렁이, 그눔들, 자식처럼 기르던 눔들인데, 아, 짐승들이 무신 죄가 있다고, 그래, 잔디밭에 들어가서 놀다가 그까짓 오줌 똥 누는 수도 있지, 그 불쌍한 눔들을 총으로 쏘아죽일 건 뭐 있어? 어어, 인간도 아니야! 인간도 아니라고! 당장 여기서 쫒아내야 혀!”

울음 반 하소연 반에다 협박조는 덤이었다. 앉아있던 늙은 사내들은 가타부타 없이 담배만 뻐꿈뻐꿈 태워대고 있었다. 이 놈 말을 들으면 이 놈 말이 맞고, 저 놈 말을 들으며 저 놈 말이 맞다는 식이었다.

“아니, 듣자듣자 하니까, 별꼴의 말을 다 듣겠네! 할머니가 뭔데 쫒아낸다 만다 그런 막말을 하는 거예요? 응? 할머니가 무슨 권리로 그런 말을 하는 거야구요? 우리도 여기 살라고 들어왔어요. 여기 대한민국 땅이고, 돈 주고 사서 들어왔으면 우리한테도 그런 권리가 있어요! 할머니가 뭔데....”

“아니, 저년이.... 지금 어따 대고 야단이야! 황소처럼 눈을 부릅뜨구서....! 너 지금 나한테 니까짓 게 뭐냐, 그랬어? 그래, 나 이 동네 귀신이다. 어쩔래? 니네들 들어와서 살긴 전엔 태평천지 우리 동네였어. 근데 언제부터 이 난리밥통이 벌어졌간디? 니들 때문이야! 다들 니들 때문이라고!”

드디어 년, 이라는 표현까지 나왔다. 그리고나서 윤여사 고모할머니는 성난 황소처럼 눈을 부릅뜨고 가쁜 숨을 몰아쉬었다. 여기서 밀리면 안 된다는 결연한 의지가 느껴졌다. 누가 말리든가, 아니면 끝장으로 가든가 둘 중의 하나였다.

목소리 큰 놈이 이긴다는 말이 있듯이 이런 경우엔 말이란게 논리보다는 기세가 더 중요한 법이다. 지금은 늙었지만 일찌기 처녀 시절 머슴과 바람이 나 야반도주를 했던, 당차다면 당찬 윤여사 고모할머니였다. 산전수전 험한 꼴 다 겪어봤던 그녀가 그걸 모를 리 없었다. 동네 사람들 앞에 마이크 잡은 김에 아예 끝장을 내야겠다는 태도였다.

그 기세에 이층집 딸이 코너에 밀리는 형국이었다.

권리 권리 해보았지만, 다들 싫다는데야 어쩔 도리가 없을 것이었다. 여기서 부비고 살려면 동네 사람들과 등지고는 살 수 없는 일이었다.

하림은 그때까지 엉거주춤 길목 슈퍼 올라가는 계단에 서서 험악하게 돌아가는 꼴을 강 건너 불 보듯이 지켜보고 있었다. 강 건너 불이라고 했지만 마음은 복잡했다.

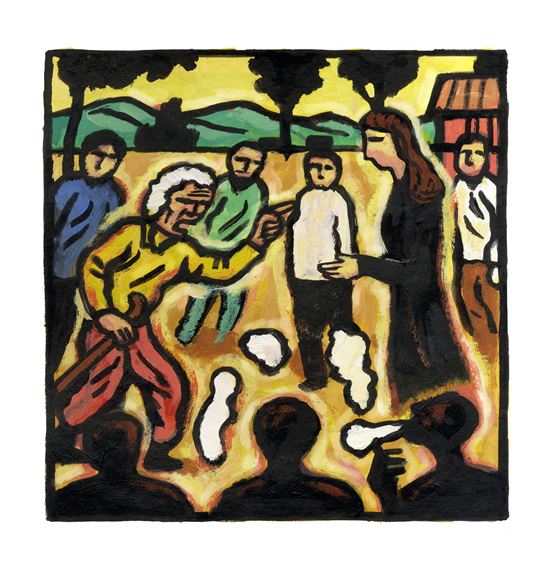

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)