보지 않고 몰랐다면 모를까, 어제 밤 하림이 직접 제 눈으로 봤던 일이었다. 분명히 수도 고치러 왔던 사내가 개 죽은 걸 끌고 이층집 영감네 울타리 밑에다 던져두고 가는 걸 자기 눈으로 지켜보았었다. 지금 생각해도 그 장면이 악몽처럼 선연히 떠올랐다.

그러니 이층집 여자가 더 이상 억울한 꼴 당하지 않도록 이 순간 자기가 나서서 진실을 밝히는 것이 옳을 것이었다. 하지만 남 똥 누는데 용 쓴다고 괜히 고래 싸움에 등 내밀고 내서는 새우꼴처럼 되지 않을까 망설여졌던 것이다. 그리고 어디까지나 어두컴컴한 무렵에 봤던 것이라, 아닌 말로 허깨비를 본 것일 수도 있을 것이고, 증거를 대라고 나서면 골치만 아플 지도 몰랐다. 차라리 입을 다물고 돌아가는 대로 내버려 두는 것이 좋을 성 싶기도 했다.

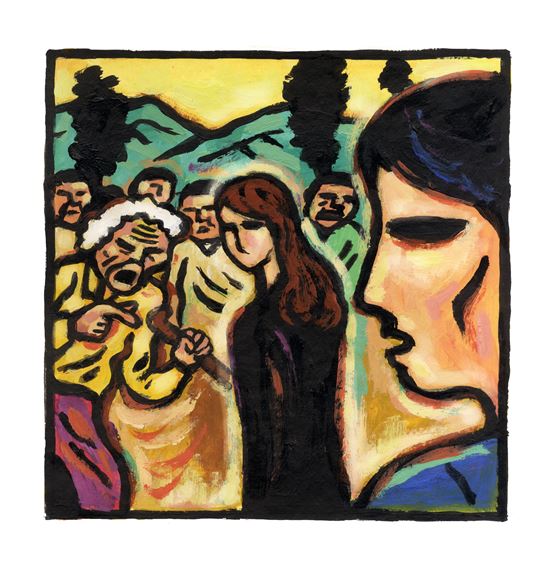

그러나 그 순간, 이층집 여자의 애처로운 눈빛이 하림 쪽으로 향했다. 마치 간절히 구원이라도 바라는 눈빛이었다. 이 자리에서 유일한 외지인은 하림 뿐이었고, 그런 하림이 나서서 한 마디라도 해주길 바랐는지 몰랐다. 그녀는 여전히 하얗게 질린 얼굴이었고 입술은 아직도 파르르 떨리고 있었다. 그녀의 눈길과 부딪히자 하림은 도둑질하다가 들킨 사람처럼 가슴이 덜컹 내려앉는 기분이었다. 순간 자기도 모르게 말이 튀어나왔다.

“그 여자 분에겐 죄가 없어요.”

낮은 목소리였지만 누구나 다 들을 수 있는 소리였다. 느닷없는 그 소리에 다들 놀란 표정으로 하림 쪽을 쳐다보았다.

“개를 쏜 사람은.... 영감님이 아닙니다.”

하림은 계속해서 굳은 표정으로 말했다. 자기도 왜 그런지 알 수 없었다.

“아니, 뭐라구....?”

윤여사 고모할머니가 가장 먼저 반응을 보였다. 그녀로서는 뒤통수를 한 대 얻어맞은 셈이었다. 그것도 당연히 자기편이 되어줄 거라고 믿었던 하림으로부터였다.

“당신, 우리 재영이 화실 쓰는 사람 아니오? 근데 당신이 뭘 안다고 나서는 거요?”

고모할머니의 눈에 금세 쌍심지가 돋는 듯 했다.

하지만 하림은 그런 그녀를 무시하고 냉정한 어조로 계속해서 말했다.

“사실 전 이 동네에 대해 아무 것도 모르고, 그냥 잠깐 머물다 지나가는 나그네에 불과한 사람입니다. 하지만 이것만은 분명히 말씀 드릴 수 있습니다. 어젯밤, 개를 향해 총을 쏜 사람은 영감님이 아니라는 사실 말입니다.”

여기저기서 술렁거리는 소리가 들렸다.

“아니, 작가 선생. 그러면 대체 누구란 말이오?”

의자에 앉아 담배를 피우고 있던 늙은이 중의 한 명이 윤여사 고모할머니 대신 나섰다. 약간 갈라진 목소리의 깡마른 사람이었다.

“죄송합니다만 그것까지는 아직.... 말씀 드릴 수 없습니다. 분명하지도 않고....”

하림이 조금 꽁무니를 빼며 말했다. 자기도 모르게 나서기는 했지만 다들 자기를 바라보고 있는 시선이 여간 부담스럽지가 않았다. 그 순간을 놓치지 않고 다시 윤여사 고모할머니의 외마디가 터져 나왔다.

“망둥이가 뛰니까 꼴뚜기도 뛴다더니, 참 별 눔의 일이 다 보겠구먼....! 아, 알지도 못하면서 남의 동네 일에 끼어들긴 왜 끼어들우? 살다 살다 보니까 원, 별 꼬라질 다 보겠어!”

글. 김영현 / 그림. 박건웅

김영현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)