물통에 물을 다 받은 하림이 다시 수퍼 뒷문을 통해 안으로 들어오자, 하소연이 사촌 언니라는 늙은 여자는 여전히 텔레비전에 눈을 박고 석고상처럼 앉아 있었다. 하림은 도둑질하러 들어온 사람 마냥 가능한 한 그녀의 주의를 끌지 않도록 조심하면서 한 손에 무거운 물통을 든 채 비틀거리며 앞쪽 유리문을 향해 걸어나갔다. 아니, 걸어 나가려는 참이었다. 그때 대뜸 하림의 뒤통수에 대고 석고상이 말했다.

“다 받았수?”

그 소리에 공연히 제풀에 놀란 하림이 돌아서서 더듬거리며 말했다.

“아, 예, 예. 감사합니다.”

그리곤 입가에 미소까지 지어보였다. 자기가 생각해도 조금 비굴하다 싶을 정도였다. 하소연이 사촌언니라니까 미리 잘 보여두어야겠다는 선입관 때문인지도 몰랐다. 사실 하소연이랑 자기랑은 아무 상관도 없는 사이였지만 괜히 자기 혼자 그런 생각이 들었던 것이다.

“또 받으러 올거유?”

석고상이 말했다. 여전히 불만이 가득 밴 무뚝뚝한 목소리였다.

“아니, 됐어요. 조금 있다가 수도 고치는 사람이 온다니까, 그때까지 쓰면 돼요.”

“필요하면 또 갖다 쓰유. 닳는 건 아니니까.”

말은 퉁명했지만 내용은 그래도 호의적이었다. 풍을 맞기 전엔 꽤나 활발했을 것 같은 인상이었다. 고약하게 보이는 것도 얼굴 한쪽이 비틀어져서 그런지도 몰랐다.

“예. 고맙습니다.”

하림은 인사를 하고 다시 무거운 물통을 들고 밖으로 나왔다.

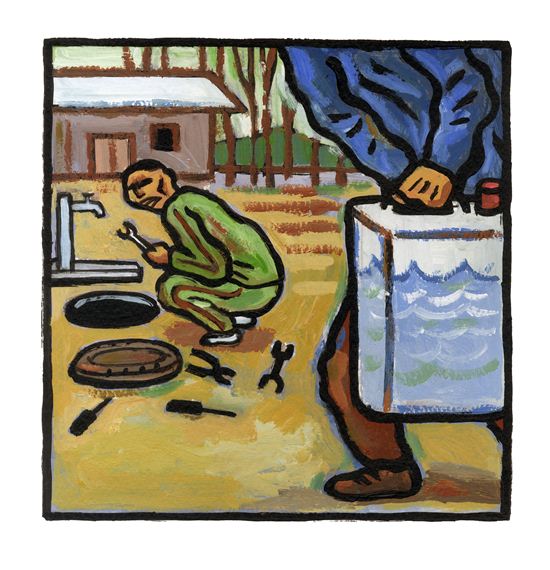

집으로 돌아오니 마당 수도 있는데서 누군가가 쭈그리고 앉아 맨홀 뚜껑을 열어놓고 무언가를 하고 있었다. 뜻밖에도 어제 만났던 마을 이장, 운학이라는 사람이었다. 그의 옆에는 펜치, 드라이버, 니퍼 등이 어지럽게 놓여있었다. 그럼 아까 아침에 윤여사가 사람 보내 주겠다고 한 그 사람이 바로 이 사람이었더란 말인가. 하림은 한 대 맞은 기분이 들기도 했고, 한편 우습기도 했다. 한 손에 물통을 들고 휘청거리며 마당으로 들어오는 하림을 보고 이장이 돌아보며 아는 체를 했다.

“어디 갔나 했지. 물 받으러 가셨구먼.”

그리고는,

“아까 재영 씨 한테 전화가 와서 가보라고 해서 왔는데.... 아무래도 펌프 있는 데가 얼어터졌어. 사람 불러야겠어요.”

하고 말했다. 부른 사람이 또 사람을 불러야겠다는 것이었다.

“얼어 터졌어요?”

하림은 공연히 자기가 무슨 큰 잘못이라도 저지른 사람처럼 황당한 표정을 지으며 말했다.

“그렇소. 이건 비욘드 마이 어빌리티라는 거요.”

“비욘드 마이 어빌리티?”

“영어로 내 능력 너머에 있다는 뜻이요. 읍에 있는 수도 펌프 에이에스에다 전화를 하는 도리 밖에 없을 것 같소.”

하림은 하마터면 소리 내어 웃을 뻔 했다. 그의 입에서 영어가 튀어나올 거라고는 전혀 예상치 못했던 것이다. 하지만 이장은 여전히 진지한 표정으로 말했다.

“여기선 모두 지하에서 물을 뽑아 쓰는데, 집집마다 이렇게 펌프로 물을 끌어올리는 방식이라오. 근데 겨울에 잘 싸 두지 않으면 펌프의 약한 부위가 터지는 게 예사라오. 계속해서 쓰는 사람들은 괜찮지만....”

그의 설명에 하림은 난감한 표정이 되었다. 어제 막 여기에 도착한 그로서는 읍의 어디에 가서 그런 일을 맡겨야할 지 몰랐기 때문이다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[내일날씨]설 연휴 둘째 날도 포근…서쪽지역 짙은안개 주의](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021420014242961_1771066902.jpg)