[아시아경제 신범수 기자]약가를 깎아야 한다는 정부 주장의 근거는 경제협력개발기구(OECD) 평균에 비해 월등히 높은 약제비다. 지난해 우리나라 건강보험 지출액 중 약제비 비중은 29.3%였다. 이유는 뭘까. 다양한 분석이 있지만 정부 말대로 '약값이 비싸서'라는 주장은 찾기 어렵다. 그보다 의약품 사용량이 많거나 의료비 총액이 상대적으로 적어 생기는 '일시적' 현상이란 게 전문가들과 심지어는 정부 내부 보고서의 결론이다.

◆분석과 대책은 전혀 딴 판

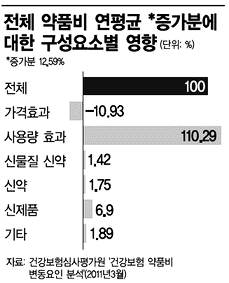

올 3월 건강보험심사평가원이 작성한 보고서는 약제비 증가에 대한 명확한 원인을 보여준다. 자료에 따르면 약제비 증가의 제1 원인은 '사용량'이다(표 참조).

고령화가 단연 첫 번째 요인이며 의사 입장에서 사용량을 줄일 동기가 없는 것 등을 이유로 들 수 있다. 반면 정부가 몰두하고 있는 '가격요인'은 오히려 약제비 증가를 억제하는 요소로 작용했다.

하지만 보건복지부는 이 보고서를 전혀 인용하지 않고 있다. 약가인하의 명분이 훼손될까 두려워 애써 외면하는 듯하다. 갈원일 제약협회 전무는 "약제비는 사용량과 가격의 복합요인으로 결정되지만 정부는 유독 가격에 집착하고 있다"며 "약가인하가 약제비 비중을 감소시키는 효과가 있는지 조사하는 작업부터 선행해야 한다"고 주장했다.

사용량을 놔둔 상태에서 약가를 내리면 오히려 약제비가 증가할 것이란 의견도 있다. 매출을 유지하려는 제약사가 사용량이나 처방일수를 늘리는 방향의 영업활동에 치중할 것이기 때문이다.

한편 최근 들어 정부는 사용량 합리화를 위한 대책을 속속 마련하고 있으나 대부분 중장기 과제로 분류돼 시행여부가 불투명 하다. 처방권 약화를 우려한 의료계의 반대가 큰 걸림돌이다.

◆약제비는 정말 시급히 조절해야 할 대상인가

정부가 가격통제라는 비교적 손쉬운 재정절감책을 택한 것은 나름 이유가 있다. 국민이나 의사단체를 설득해 보험료를 올리거나 사용량을 강력히 통제할 능력이 없기 때문이다.

더욱이 제약산업이 국내생산량(GDP)의 1.3%에 불과해 국가 경제에 미치는 영향이 적다는 점도 정부의 부담을 덜어준다. 시장의 80% 이상이 정부 통제 하에 있는 보험의약품이란 사실 역시 정부가 필요에 따라 언제든 원하는 정책을 시행하기 쉬운 구조다.

약제비 비중이 실제로는 심각한 수준이 아니란 전문가들의 지적도 철저히 외면당한다. 의료비에 지출할 소득이 부족한 후진국일수록 의료적 처치보다는 약물 투여에 의존하는 경향이 크다는 것은 주지의 사실이다.

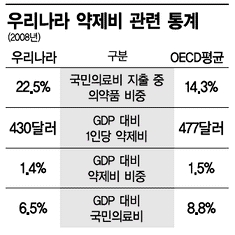

이를 체계적으로 살펴본 'OECD의 개념에 따른 우리나라 약제비의 국제 비교' 논문에서 정형순 연세대 교수는 "(OECD가) 오해에 바탕을 둔 국내 논문을 이용하여 우리 약제비가 국민의료비의 30%에 달한다고 기술하는 오류를 범하고 있다"며 "우리나라 약제비는 1인당 약제비 지출의 절대치 면에서 비교적 낮은 수준에 있다"고 주장했다(표 참조).

절대 금액은 타 국가에 비해 적거나 적당한데, 약제비 비중이 29.3%로 높은 것은 분모에 해당하는 전체 의료비 크기가 적어 나타나는 당연한 현상이다. 의료비가 지속적으로 증가해 선진국 수준의 '분모'를 확보하면 약제비 비중은 자연스레 낮아지게 될 것이란 점도 논문은 밝히고 있다.

김양균 경희대 의료경영학 교수는 "의약분업 이후 약제비 지출은 상당히 안정적이어서 지나치게 우려할 필요는 없지만, 앞으로 노령화ㆍ만성질환 증가ㆍ고액 의약품 소비 증가 등은 약제비의 지속적 증가 요인으로 작용할 것"이라고 말했다. 약가인하도 필요하지만 사용량 통제, 적절한 신약가격 책정 등이 우선적 정책 목표라는 의미다.

신범수 기자 answer@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![휴게소 가서 화장실만?…차 세우게 만드는 이유가 있네[디깅 트래블]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021612252143419_1771212320.jpg)