[아시아경제 양낙규 기자]우리나라에서 총이 처음 사용된 것은 조선시대다. 지난해 유명세에 올랐던 드라마 '추노'에서 등장한 업복도 화승총을 사용했다.

개항 이전 조선시대에 사용된 조총은 총 분류상 모두 화승총(matchlock) 방식이다. 화승총은 화약접시 속에 점화용 화약을 넣고 총열 내부에 점화용 화약을 넣은 다음 방아쇠를 당기면 불붙은 화승이 화약접시 속에 들어가면서 사격이 시작되는 구조다.

TV 드라마나 영화에서 흔히 조총의 화승이 도화선처럼 타 들어가서 사격이 되는 것처럼 묘사하기도 하지만 실제로는 불붙은 화승이 화약접시 속에 들어가면서 점화되는 것이다. 실제 화승은 도화선처럼 빨리 타들어가지 않으며 30분에 기껏해야 15cm밖에 타 들어가지 않는다고 한다.

실록에 따르면 숙종 무렵 한양의 중앙군영이 보유한 조총이 6000정이라는 기록도 남아 있다. 조선시대 조총의 생산가격은 어느 정도일까. 숙종 7년(1681년) 당시 실록을 보면 당시 조총 1정을 제작하는 데 들어가는 비용이 쌀 3.33섬(石)이라고 나와 있다. 쌀 3.33섬은 당시 교환에 많이 쓰는 무명포 기준으로 8.325필에 해당한다. 무명포는 현재 필당 7만 원 정도의 가격에 팔리고 있다. 그렇다면 조총 1정의 현재 화폐 환산가격은 8.325필×7만 원으로 정당 58만2750원이 된다.

총기가 개발되던 초기에는 탄환과 화약을 따로 소지해 발사 때마다 번갈아가며 투입해 사용했다. 하지만 18~19세기 사이에는 기름종이로 만든 주머니에 화약과 탄환을 담아 쓰는 카트리지(cartridge)가 개발된다. 이 같은 방법이 금속으로 둘러싸인 금속제 탄피의 시초다.

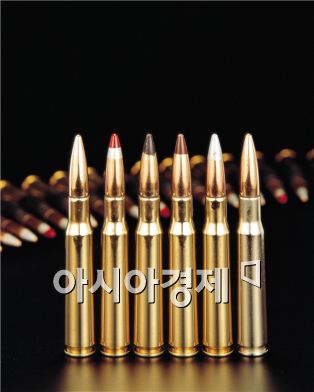

탄환의 구성은 크게 뇌관, 탄피, 화약(추진약)과 탄자로 구성됐다. 탄환 맨 앞부분인 탄자는 대개 납덩어리로 만들어졌고 본체는 얇은 구리판이나 철판으로 만든 껍질이 둘러싸여 있다.

납이 사용된 이유를 일부에서는 납의 독성이 효과적이기 때문이라고 하지만 이것은 오해다. 납을 쓰는 이유는 우선 가격이 싸고 비교적 강도가 약해 가공하기 쉬우며 부피에 비해 무겁다는 장점을 지니고 있어 사용하는 것이다.

탄환의 규격을 설명할 때 쓰는 '구경'이라는 표현은 총구의 지름, 혹은 탄자의 지름을 말한다.

보통 '38구경', '45구경'이라는 식의 표현은 인치로 나타내는 탄자의 지름인 것이다. 독일 등 유럽대륙에서는 또 '8mm×20mm'라는 식으로 나타내는데 앞자리는 탄자의 지름, 뒤의 숫자는 탄피의 길이를 뜻한다.

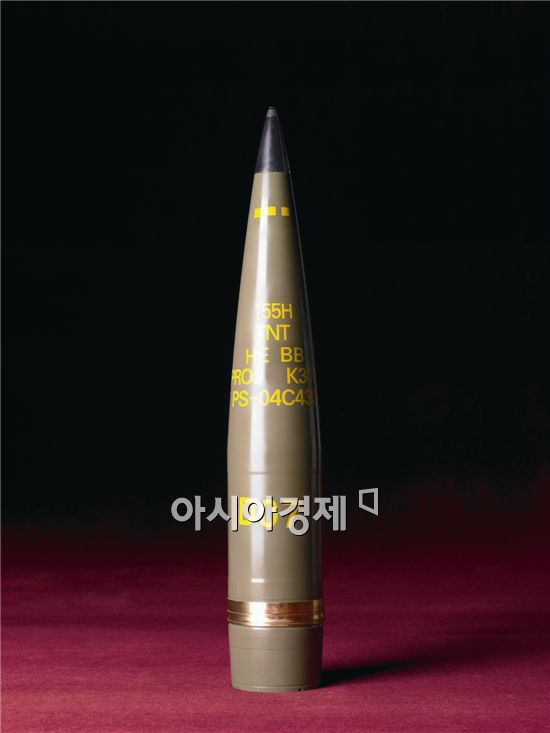

탄환은 총기에서 발사후 탄도 궤적을 이루는데 직선으로 탄도를 이루는 소총탄약 및 전차탄약, 곡선으로 포물선 운동을 하는 박격포탄약 및 곡사포탄약으로 구분된다. 이러한 탄약이 발사된 직후 비행할 때 공기의 저항력을 받아 방해를 받는데 이를 줄이기 위해 탄환 끝부분에 날개를 부착하는 날개안정법과 탄두를 회전시키는 회전안정법을 사용한다.

날개안정법은 주로 박격포, 로켓탄, 유도탄 등 길이가 길고 단면적이 작은 탄두에 적용한다. 하지만 날개안정법은 날개에 의해 항력이 발생되며 횡방향 바람의 영향을 받게 되는 단점이 있다.

81mm 박격포탄

81mm 박격포탄

회전안정법은 총구안쪽에 원방향으로 선을 내고 탄환이 이 선에 맞물려 팽이처럼 강제로 회전시키게 된다. 이를 강선이라 하는데 강선을 타고나온 탄환은 회전운동이 주어질때 뾰족한 침처럼 안정된 자세를 유지하게 된다. 강제로 회전운동을 일으키기 위해서는 강선에 탄두가 잘 맞물려야 하므로 소구경탄의 경우 탄두의 표면을 질기고 연한 구리합금으로 제작한다.

이런 강선을 타고나온 탄환 때문에 사람들은 대개 과녁을 통과할 때 맞은 면보다 뒷면이 더 큰 구멍이 생긴다고 오해하고 있다.

하지만 탄환의 회전은 사람의 몸에 들어가면 보통 10~15cm정도쯤에서 회전이 멈춘다. 탄자의 회전이 멈춘다면 탄환이 안정성을 잃게 되고 불규칙하게 움직이면서 주변을 헤집고 지나가게 되는 것이다.

탄자는 총구에서 나오는 순간 최고 속도를 보인다. 물론 탄자의 속도는 같은 종류의 탄환이라할지라도 총기의 종류에 따라 다르다.

소총의 경우 빠르기가 가장 돋보이는 것은 M16이다. 초당 1000m이며 K2는 920m, K1A기관단총은 이보다 약한 820m이다. 7.62mm탄을 쓰는 러시아제 AK72소총의 경우 710m로 알려져 있다.

일반적으로 보호장비를 착용하지 않은 적군을 사살할 때에는 80줄(joule)이라는 힘이 필요하며 철모를 관통하는데는 420줄이 필요하다. 소총 80줄의 힘이 미치는 거리 450~500m이다. 이 거리가 사정거리인셈이다.

총포탄 중 가장 빠른 탄환은 단연 날개안정분리철갑탄이다. 포구속도는 통상 초속 1400m정도 되는데 120mm급이 되면 1600~1800m로 더욱 빨라진다. 총포탄에서 느린탄 중 하나는 박격포탄이며 포구속도가 240m이다. 하지만 느리다고 무시해선 안된다.

포를 세울 때의 각도 특성을 이용해 고지 후방이나 참호를 효과적으로 공격할 수 있는 장점을 지니고 있으며, 살상효과도 야포보다 우수하기 때문이다. 또 재래식 화포에 비해 구조가 단순하고 운용이 편하다. 이는 제작비용이 저렴하고 유지복구가 용이하다는 뜻이다.

우선 상대적으로 낮은 사격압력 때문에 박격포탄은 일반 포병 탄보다 탄체의 파편이 더 많이 생긴다. 또한 탄이 땅에 떨어질 때 수직에 가까운 각도를 유지해 파편의 면적이 원모양을 형성해 대량살상을 할 수 있다. 반면에 낮은 각도로 떨어지는 포병 탄은 파편의 모습이 완전한 원을 이루지 못한다. 파편은 하트모양을 만들고 파편자체도 지면으로 흡수돼 피해율을 떨어뜨린다.

현재 세계 각국은 박격포 최대단점인 사거리 증가를 위해 다양한 연구를 진행 중이다. 사거리를 늘리기 위해서는 탄체중량 감소 및 외형 최적설계, 포신길이 연장, 로켓 보조탄 개발 등이 필요하다. 하지만 사거리 연장에만 목적을 둔다면 박격포체계 변경에 따른 단점이 노출돼 한계가 있다.

이에 다연장 박격포나 자동장전장치를 통해 발사속도를 높이고 다목적 근접신관을 통해 살상력을 증가시키는 방법 등이 추진 중이다. 또 차량견인, 차량탑재, 자주화 등의 방법을 이용해 기동성을 향상시키고 있으며 최근 박격포는 차량의 포탑에 포신을 부착한 자주형으로 개발하는 추세다.

한국에는 81mm와 4.2박격포를 K20001 장갑차에 탑재한 K281과 K242자주박격포가 있다. 박격포는 땅에 떨어지는 각도가 수직에 가까우며 파편이 거의 원모양을 형성한다. 대개 일반 곡사포탄은 낮은 각도로 떨어지기 때문에 파편이 하트모양을 그리게 된다. 당연히 파편효과가 떨어지는 것이다.

탄환과 포탄이 빠르다고 해서 최고가 아님을 증명한다. 상황에 따라 효과적인 위력을 발휘할 때 최강무기가 되는 것이다.

방위사업청 블로그 기고문=양낙규 기자 if@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)