‘통학버스 특별보호’ 10년차

법과 현실 사이 괴리는 여전

평일 오후 4시30분께 찾은 서울 성북구 종암동의 한 초등학교. 학생들이 하나둘 학교를 빠져나오고 있었다. 학교 앞 도로에는 아이들을 기다리는 학원 차들이 줄지어 서 있다. 차량마다 승하차 도우미 선생님이 직접 아이들을 맞이하고 한 명씩 차에 안전하게 탑승할 수 있도록 도왔다. 그러나 수많은 자동차가 어린이 통학버스 뒤로 쌩쌩 지나치는 탓에 선생님들은 한시도 긴장을 늦출 수 없었다.

이날 동승한 한 태권도 학원 차량은 약 30분간 10여차례에 걸쳐 아이들을 태우고 내렸다. ‘정지(어린이 승하차)’라고 적힌 빨간색 표지판이 무색하게 어린이 안전을 고려해 일시 정지하거나 서행하는 주변 차량은 보기 힘들었다. 오히려 뒤따르던 차량이 통학버스를 추월하는 일도 부지기수였다.

지난 14일 오후 4시30분께 서울 성북구 종암동의 한 초등학교 앞에서 학원 차량이 학생들을 태우고 있다. 어린이 통학버스 바로 옆 차선으로 자동차가 속도를 줄이지 않은 채 빠르게 지나가고 있다.[사진=심성아 기자]

지난 14일 오후 4시30분께 서울 성북구 종암동의 한 초등학교 앞에서 학원 차량이 학생들을 태우고 있다. 어린이 통학버스 바로 옆 차선으로 자동차가 속도를 줄이지 않은 채 빠르게 지나가고 있다.[사진=심성아 기자]

어린이들은 성인과 달리 시야가 좁아 도로 상황에 대한 인지가 부족하고, 키가 작아 운전자 입장에서도 발견하기 어려워 도로 위 안전사고에 취약하다. 2022년 시간대별 어린이 교통사고 자료를 보면 하교 시간이 시작되는 오후 2시부터 사고 발생 건수가 2000건 이상으로 급증하기 시작해 오후 4시부터 6시 사이(2640건) 사고가 가장 자주 발생했다.

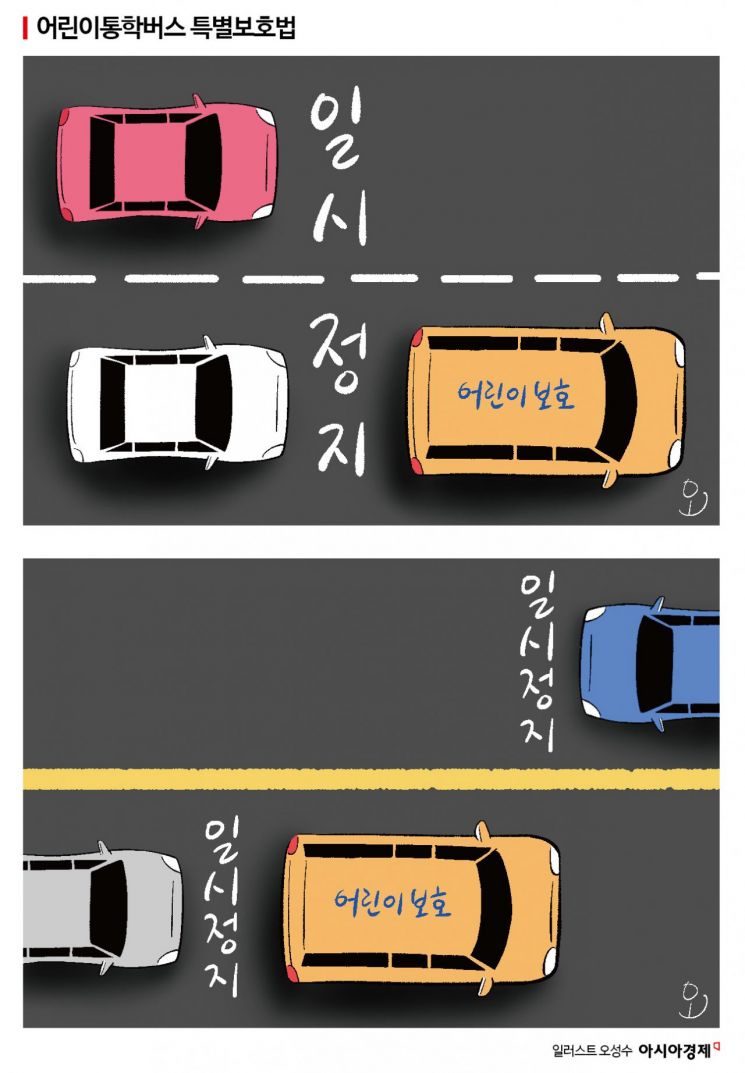

아이들을 보호하기 위해 2014년 ‘어린이 통학버스 특별 보호(도로교통법 제51조)’ 조항이 개정됐다. 어린이 통학버스 주변을 통행하는 일반 운전자는 어린이가 통학버스에서 타고 내릴 때 일시 정지해 안전을 확인한 후 서행해야 하고, 어린이를 태우고 통행 중인 통학버스를 앞질러선 안 된다는 내용이 골자다. 위반 시 벌점 30점이 부과되며 승합차 10만원, 승용차 9만원, 이륜차 6만원의 범칙금이 각각 부과된다.

그러나 법 개정 이후 10년이 지났지만 여전히 현실과 법 사이에 괴리가 존재한다. 지난 1월부터 어린이 통학버스를 운전해 온 하정석씨(52)는 “특히 저학년 아이들은 차에서 내리자마자 차도를 막 건너가는 경우가 많아서 정말 위험한데 주변 차량이 멈춰주는 경우를 못 봤다”며 “그 잠깐을 못 기다리고 100이면 100 다 추월한다”고 말했다. 서울 성북구 안암동의 한 초등학교 통학버스 운전기사 김모씨(57)도 “주변 도로 상황이 워낙 복잡하다 보니 학생들이 승하차 할 때 멈추는 운전자는 한 명도 없다”고 전했다.

상황이 개선되지 않는 원인으로는 단속과 처벌이 어려운 현실이 꼽힌다. 보통 현장 단속이나 시민 제보를 통해 범칙금을 부과하지만 어린이가 버스에 오르내릴 때 다른 차량이 통학 차량을 추월하는 순간이 포착돼야 하는데 사실상 불가능하다는 게 경찰의 설명이다.

경찰청 자료에 따르면 최근 4년간 전국 어린이 통학버스의 특별 보호 단속 건수는 2020년 5건, 2021년 9건, 2022년 12건, 2023년 13건에 불과했다. 2022년 서울 신호위반 단속 건수만 100만777건이었던 것과 비교하면 턱없이 적은 숫자다. 경찰 관계자는 “신호위반이나 주정차 위반 등은 전용 단속 카메라를 통해 쉽게 적발되는 반면 어린이 통학버스는 그 수가 많지 않고 어린이가 승하차하는 찰나 주변 차들이 일시 정지 하지 않는 장면이 포착돼야 해 단속하기 어렵다”고 토로했다.

전문가들은 사회적 인식이 변화될 필요가 있다고 지적한다. 곽대경 동국대 경찰행정학과 교수는 “법 위반 행위가 확실히 입증되고 법을 위반하면 처벌받는다는 사실이 사람들에게 인지될 수 있어야 한다”며 “어린이 통학 차량 앞뒤 혹은 좌우에 카메라를 설치해 위반 행위를 적발하고 이 증거 자료를 손쉽게 경찰에 제출할 수 있는 방안이 마련돼야 한다”고 조언했다.

지금 뜨는 뉴스

그러면서 “최근 들어 구급차가 오면 길을 비켜주는 문화가 자리 잡고 있는 것처럼 시간이 걸리더라도 체계적인 노력을 통해 ‘어린이 안전이 최우선’이란 방향으로 사회적 인식을 변화시켜야 한다”고 조언했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]이 대통령, 김형석 독립기념관장 해임제청안 재가](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021314243142428_1770960270.png)