한상은 기상청 기상사무관, 일반인 눈높이에 맞춘 쉬운 해설로 유명

[아시아경제 금보령 기자] "추울 때 '중국 북부의 차가운 공기가 우리나라로 확장한다'고 말하는 것보다 '5km 상공에 영하 30도 이하의 찬 공기가 우리나라로 오고 있다'고 설명하는 게 더 쉽게 들리지 않나요."

한상은(43) 기상청 기상사무관은 기상청 내에서도 기상현상을 잘 설명하는 인물로 유명하다. 전문적인 용어 보다는 일반인 눈높이로 쉽게 알려주기 때문이다. 그래서 폭설, 장마, 황사 등의 기상현상이 발생하면 한 사무관은 바빠진다. 언론사의 인터뷰 요청이 들어와서다.

한 사무관은 기상강좌를 할 때 찰흙, 끈 등 도구를 사용한다. 그는 "(사람들이) 설명 잘 들어봤자 금세 잊어버린다"며 "찰흙으로 지형을 표현하고 공기의 움직임을 끈으로 나타내면서 바람이 왜 우리나라로 못 들어오는지 알아보면 훨씬 더 이해하기 쉽다"고 얘기했다. 이처럼 쉬운 기상현상 설명은 그가 2013년 미국에서 기상예보 참여교육을 받으면서 깨우쳤다. 예보관 양성과정에서 구름을 찰흙으로 만드는 수업을 들었는데 '이거다' 싶은 마음이 들었다고 한다.

한 사무관은 어릴 때부터 기상현상에 관심을 가졌다. 부산에서 어린 시절을 보낸 그는 "1987년 7월15일쯤 태풍 '셀마'가 왔는데 파도가 치는 모습을 보면서 대자연을 느꼈다"며 "그때 전율을 느껴 기상에 미치게 됐다"고 말했다. 그의 나이 13살일 때다.

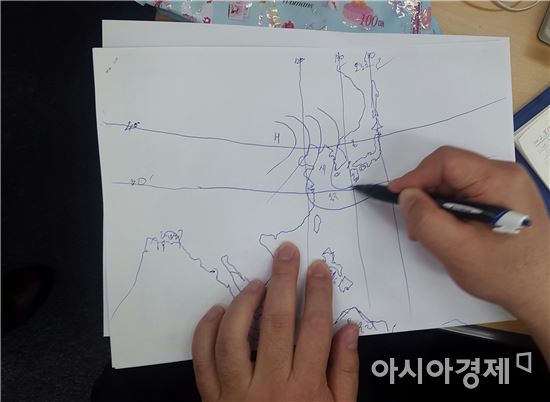

이후 매일 아침 '일기도'를 그리면서 하루를 시작했다. 오전 4시50분 라디오에서 흘러나오는 어업기상통보를 들으며 기압값을 받아 적었다. 지금도 지도를 보지 않고 일기도를 그리는 건 한 사무관의 특기 중 하나다. 그는 인터뷰 중에도 능숙한 솜씨로 하얀 A4 용지 위에 동아시아를 그린 뒤 위도·경도선을 그었다. 등압선과 전선을 그리는 것도 잊지 않았다.

학창 시절 그에겐 성적보다 기상현상 관측이 더 중요했다. 한 사무관은 "중고등학생 때 시험 날 태풍이 오면 학교에 안 가고 태풍 관측하러 갔다"며 웃었다. 대학은 무조건 '대기과학과'만 생각했다. 시험을 몇 번 안 본 탓에 내신 성적은 별로였지만 수능을 잘 본 그는 결국 원하던 학과에 진학했다.

한 사무관이 본인의 지식을 본격적으로 나누기 시작한 건 공군기상장교를 할 때부터였다. 1998년 입대한 그는 2년 동안 예보와 연구를 담당하다 2000년부터 새로 들어오는 공군기상장교들을 가르쳤다. 교육은 축구공을 지구본 삼아 그 위에 일기도를 그리는 식으로 진행했다. 쉽게 가르치고 싶어서였다.

기상청 곳곳에 비치된 '손에 잡히는 예보기술'은 한 사무관이 쓴 책이다. 일기도 분석 및 예측부터 기후의 이해와 활용 등에 대해 쉽고 자세히 써둔 터라 기상청 직원들이 참고자료로 사용한다.

인터뷰 중 '교육은 백년지대계'라는 표현을 쓰기도 했던 한 사무관은 마지막까지 기상학의 미래를 생각했다. 그는 "앞으로 예보관 양성에 힘쓰면서 기상에 대해 이해하기 쉬운 교재도 몇 권 쓰고 싶다"며 "처음부터 끝까지 잘 가르치고 싶다"고 포부를 밝혔다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]내년도 의대정원 3548명…5년간 연평균 668명 증원](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021017030536920_1770710585.jpg)