최순실 블랙홀, 정책 올스톱, 루머 무차별 확산…기업, 최순실 게이트 한 축인가 피해자인가

[아시아경제 류정민 기자] "지분을 넘기지 않으면 당신 회사와 광고주를 세무조사하고 당신도 묻어버린다."

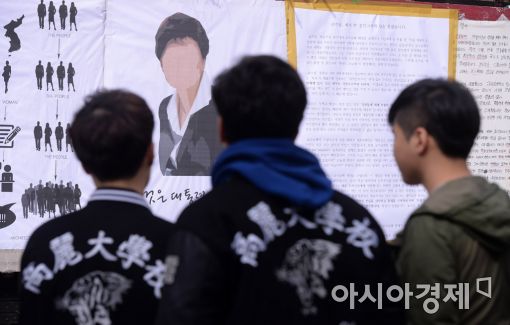

최순실씨의 국정농단으로 대한민국 기업의 민낯이 고스란히 드러났다. 권력의 서슬퍼런 겁박에 글로벌 기업이라는 명성도, 세계적인 경쟁력이라는 구호도 초라해지고 말았다.

28일 최씨의 최측근인 차은택씨 주변 인물들이 대기업 계열 광고업체를 인수한 기업을 겁박했다는 의혹이 불거졌다. 최고 권력이 뒷배를 봐주는 것처럼 행동하면서 기업 재산을 강탈하려 했다는 내용이다.

최씨가 영향력을 행사해온 'K스포츠 재단'이 검찰수사로 어려움을 겪었던 롯데그룹을 찾아가 체육시설 부지 확보 명목으로 70억원을 받아냈다가 뒤늦게 돌려준 사실도 확인됐다.

박지원 의원은 "박근혜 대통령이 재벌 회장을 관저로 불러 미르·K스포츠재단 사업 계획서를 직접 보여주며 협조를 요청했다"고 폭로했다. 청와대는 부인했지만 국민들은 충격에서 헤어나오지 못하고 있다.

기업의 약한 고리를 건드려 자금 요청을 한 사례가 더 있을 것이라는 관측도 있다. 제2, 제3의 기업들이 울며 겨자 먹기 심정으로 자금 지원에 응했을 것이란 얘기다.

재계는 깊은 침묵에 빠져 있다. 의혹의 '한축' 또는 '공범'처럼 인식되고 있는 것이 억울하지만 그렇다고 항변할 수도 없다.

"대한민국에서 기업은 때로는 입이 있어도 말을 못하고, 눈에 있어도 보지 않아야 하고, 귀가 있어도 듣지 말아야 하는 운명을 안고 있다."

재계 관계자의 이 말은 최순실씨의 국정농단에 직간접으로 연루된 기업들이 내부적으로 얼마나 곤혹스러워 하는지를 보여준다. 게다가 '기업도 한통속'이라는 일각의 시선은 비수처럼 꽂힌다.

재계는 앞으로를 더 걱정한다. 검찰 수사가 본격화되면 돈을 제공한 기업이 수사 대상으로 떠오를 수 있다. 참고인 신분으로 검찰에 출석하더라도 기업 입장에서는 부담감이 상당하고 이미지 훼손도 피할 수 없다.

재계 관계자는 "이번 정부가 아니더라도 기업 쪽에 돈을 내놓으라고 하면 응하지 않을 수가 없다"면서 "기업 입장에서는 돈을 내면 그게 끝이라고 생각하지만, 이번 일처럼 검찰 조사가 들어온다든지 하는 상황으로 이어질 수 있어서 걱정"이라고 토로했다.

A그룹 임원은 "기업 입장에서 어떻게 정치 눈치를 보지 않을 수 있겠느냐"면서 "앞을 내다볼 수 없는 아수라장 같은 상황이 시급히 정리되기를 바랄 뿐"이라고 한숨을 내쉬었다.

일부 기업은 '최순실 지라시'에 등장하는 루머에 속절없이 당하고 있다. 내부에서는 '법적 대응을 해야 하지 않느냐'는 강경한 입장과 '괜히 긁어 부스럼을 만들 필요가 있냐'는 현실적인 의견이 엇갈리면서 이도저도 못하는 처지다.

이번 사태의 폭발력을 예측하기 어려운 것도 재계는 부담스럽다. B 그룹 임원은 "기업의 가장 큰 적은 불확실성이 아니냐. 지금은 아무 것도 예단할 수 없는 최악의 상황"이라고 말했다.

지금 뜨는 뉴스

11월을 앞두고 내년 사업계획을 마무리 짓고, 투자 대상을 정리해야 하는 상황에서 재계는 '최순실발' 혼돈의 상황에서 빠져나오지 못하고 있는 처지를 언급한 것이다.

정부와 호흡을 맞춰야 하는 각종 사업들도 사실상 올스톱됐다. 미래 투자를 어떻게 해야 할지 갑갑한 상황이다. C그룹 임원은 "성역없는 수사, 신속하고 엄정한 수사, 국민들이 납득할 수 있는 수사를 통해 지금의 혼란스러운 상황이 해소되기를 바랄 뿐"이라며 말을 아꼈다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스피 괜찮을까요[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026022709235655414_1772151836.jpg)

![[내일날씨]출근길 쌀쌀…전국 곳곳 눈·비](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025102708550381493_1761522903.jpg)