신간안내 '이주하는 인간, 호모 미그란스'

[아시아경제 이종길 기자]A는 금형 회사에 다니는 친구가 있다. 아버지가 사장이다. 직원 규모는 60여 명. 절반은 이주노동자다. A는 그들을 '고급인력'이라고 부른다. "이게 막노동 같아도 기술을 요하는 일이거든. 태국, 네팔 등에서 좋은 대학을 졸업하고 서류심사와 면접을 거쳐 들어온 인재들이야." 임금은 웬만한 중소기업 수준이다. 10년 정도 일하면 고국에서 남부럽지 않은 집에 가게까지 차릴 수 있단다. 이곳에 터를 잡고 가족을 데려오기도 한다. 최근 동포사회가 커져서 적응에 어려움이 없다고 한다.

초등학교 선생님이 분필로 강조하던 '단일민족국가'는 옛말이다. 이태원, 차이나타운, 가리봉시장을 찾지 않아도 외국인노동자나 다문화 가정을 쉽게 만날 수 있다. B의 딸은 미국인에게서 영어를 배운다. 자주 가는 중국집 주인은 대만, 얼마 전 목욕탕에서 샴푸를 빌려간 부자(父子)는 캐나다 출신이다. 국내에서 국제 스포츠 경기가 열리면 가끔 대표팀을 응원하는 관중보다 원정 팀을 응원하는 관중이 많다.

이주문제는 국제사회의 뜨거운 현안이다. 우리나라도 예외는 아니다. 특히 조선족 이주 동포들과 동남아 국가에서 온 이주 노동자들은 한국 사회 최하층 노동력과 단순 서비스업 노동의 주력군으로 자리를 잡았다. 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계자료에 따르면 올 2월말까지 등록된 외국인은 113만2693명이다. 국내거소신고 외국 국적 동포와 단기체류 외국인을 합치면 국내 체류 외국인은 185만6656명에 이른다. 우리나라 인구 5157만 명의 3.6%다. 열 명 중 여섯 명은 이주 노동자다. 결혼 이민도 15만1874명으로 13%가 넘는다. 그러나 이들에 대한 우리사회의 포용과 사회통합 능력은 턱없이 미숙한 실정이다.

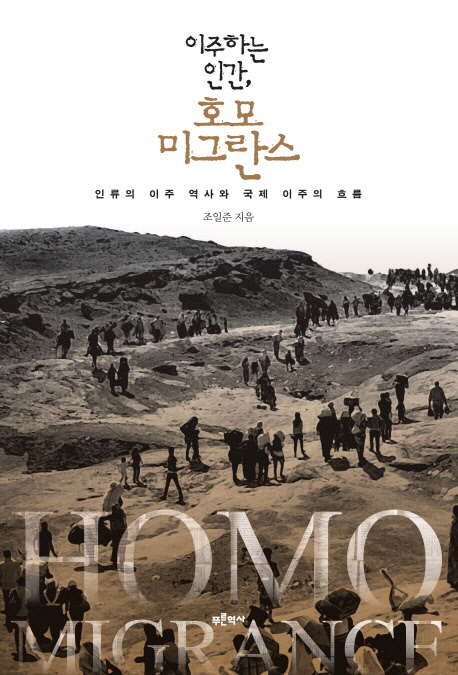

'이주하는 인간, 호모 미그란스'는 근대적 역사에서 자주 제외되는 이주자들을 인문학적으로 탐구한다. 인류의 이주 역사를 간추려 조망하고, 현대 국제 이주의 흐름과 주요 현안을 살핀다. 특히 난민문제에 주목한다. 다양한 이론과 논점, 통계 등을 기반으로 국가별 정책과 국제사회의 대응 노력을 상세히 소개한다. 하지만 가장 눈길을 끄는 대목은 아무래도 쉽게 체감할 수 있는 우리나라의 이주 문제다.

2012년 방한한 스티븐 카슬 시드니대 석좌교수는 아시아 국가의 문화가 유럽과 다른 특징 중 하나로, 가족이 국가 대신 사회복지의 영역을 책임져왔다는 점을 꼽았다. 저자 조일준은 "한국사회도 그런 전형적인 모델을 답습했다"고 주장한다. 그는 "단일민족이라는 믿음에 기반한 국가는 혈연 가족의 확장을 장려했고, 이런 관점은 시민권을 특정한 영토에 대한 귀속의 개념으로 이해하는데 영향을 미쳤다"고 썼다. 이 경우 원주민은 다른 영토에 귀속됐다가 이주한 사람에 대한 배타성이 강하게 느낄 수 있다. 같은 영토에 사는 사람은 문화적으로 동질적이어야 한다는 생각이 사회 전반에 뿌리내리기도 한다.

역설적으로 우리나라는 1960년대 중반부터 개별 노동자나 민간이 아닌 정부가 직접 나서서 해외 파견 이주 노동자를 모집하고, 그렇게 수혈한 외화 자금을 초기 경제개발 단계에서 활용한 거의 유일한 나라다. 독일로 파견된 광부와 간호사들은 1977년까지 11년 동안 2만여 명에 달했다. 1970년대에는 중동의 오일쇼크와 건설 붐으로 노동력 해외수출이 활황을 맞기도 했다.

그런데 우리 사회에서 중국 동포들과 후손인 조선족 노동자들 하면 흔히 떠올리는 이미지는 '말이 안 통하고, 인건비가 저렴하며, 임금이 싼 노동자'다. 난민 수용에도 인색하다. 유럽의 문제로 치부되기 쉬운 시리아인들의 난민 신청이 2011년~2015년 1052건 접수됐지만, 겨우 세 건만 인정하는데 머물렀다. 최초의 난민 지원시설인 출입국외국인지원센터도 2013년 11월이 돼서야 신설됐다. 이런 사회에 인간의 체온은 없다. A의 말. "그 친구가 회사를 물려받을 즈음이면 이주노동자들이 주축이지 않겠어?"

<조일준 지음/푸른역사/2만1900원>

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020509403529611_1770252035.jpg)