[아시아경제 오진희 기자] 우리나라 최고(最古)·최대(最大) 수리시설로 알려진 김제 벽골제(330년 건립) 수문 중 하나인 '중심거(中心渠)'의 형태와 축조방법이 확인됐다. 수문 형태는 중국 상해 오송강(吳松江) 하구부에 위치한 원나라 수문 '지단원원대수갑유적(志丹苑元代水閘遺跡·1400년 조성)'과 유사하며, 제방 성토공법은 나뭇가지나 잎사귀를 깔고 흙을 쌓는 '부엽공법(敷葉工法)'으로 조사됐다.

(재)전북문화재연구원은 지난 3월부터 진행 중인 전라북도 김제시 부량면 벽골제(사적 제111호) 제6차 발굴조사 결과를 29일 이 같이 발표했다. 벽골제는 지난 2012년부터 연차적으로 발굴조사 중이며, 이번 조사는 2013년 2차 조사에서 확인된 중심거에 대한 추가 발굴조사로 이뤄졌다.

연구원은 "1415년에 크게 보수한 벽골제와 '지단원원대수갑유적'은 비슷한 구조이며, 부엽공법은 벽골제보다 후대에 축조된 일본 협산지(狹山池)에서도 확인돼 벽골제 제방 성토공법과 수문 축조기법은 한·중·일 수리시설 간의 비교 연구에 있어 중요한 자료가 될 것"이라고 판단했다.

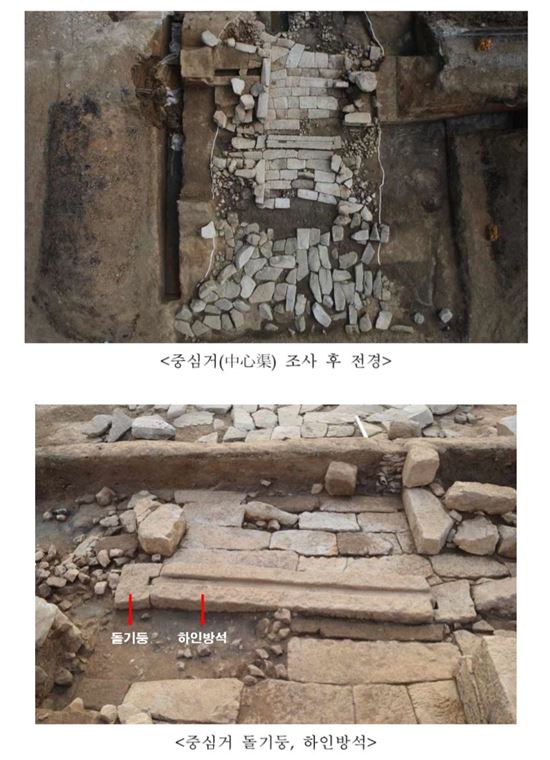

제방의 중앙부에 위치한 중심거는 벽골제에 현존하는 두 개의 수문인 장생거(長生渠), 경장거(經藏渠)와 같은 구조다. 잔존 규모는 길이 1,770㎝, 너비 1,480㎝다. 양쪽에는 돌기둥(石柱)을 세웠는데, 현재는 돌기둥의 상단부는 훼손되고 너비 83㎝, 두께 70㎝ 크기의 하단부만 남아 있다.

양 돌기둥 사이의 바닥에는 길이 420㎝, 너비 84㎝의 하인방석(下引枋石)을 놓았으며, 중앙에 나무판을 삽입할 수 있도록 凹자형의 홈을 팠다. 돌기둥과 하인방석은 凹자와 凸자의 형태로 맞물리게 연결됐다.

물을 내보내는 길인 도수로(導水路)는 물이 흘러나갈 때 벽체가 유실되는 것을 방지하기 위해 100~200㎝ 정도의 크기로 잘 다듬은 직사각형 화강암 석재를 이용하여 석축을 쌓았다. 지금은 북측에 길이 1,140㎝, 너비(중앙 부분) 420㎝ 규모의 2단 석축만 남아있다. 도수로의 바닥은 침하를 방지를 위해 사람 머리 크기의 할석(깬돌)을 무질서하게 쌓고, 그 위에 100~150㎝ 크기의 화강암 석재를 이용하여 박석(薄石)을 깔았다. 도수로 외부는 방수되는 물의 흐름을 원활하게 하기 위해 '八'자형으로 벌어지게 처리했다.

이번 발굴현장은 29일 오후 3시 공개된다. 문의 063-246-7968.

오진희 기자 valere@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020509403529611_1770252035.jpg)