빈섬의 '푸드스토리' - 치즈 속에 숨은 콤콤한 사랑과 절망

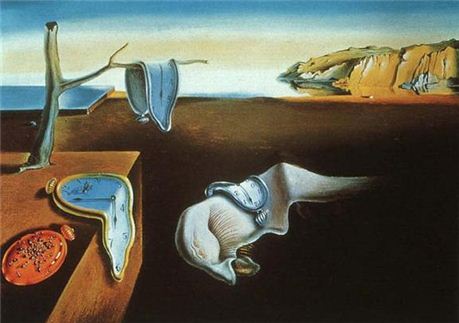

[아시아경제 이상국 기자]살바도르 달리 의 그림 '기억의 고집'을 기억하는가. 거기엔 시계들이 권태로운 형상으로 쭉쭉 늘어지거나 모서리에 찰싹 달라붙어 있다. 거기엔 가위 눌린 삶이 치즈처럼 들러붙어 불길한 무위(無爲)로 흘러간다. 오후의 식곤(食困)이던가. 아니면 완전한 절망이던가. 화가 달리는 이 그림을 그리고 나서 4년 뒤의 어느 메모쪽지에 이렇게 쓴다.

"시간은 우리에게 다만 비판적인 까망베르 치즈일 뿐이다."

까망베르 치즈가 어떤 비판의 사유를 펼칠 수 있는 존재는 아니되 까망베르 치즈의 큼큼한 맛과 쫄깃한 질감 그리고 엉겨붙은 덩어리가 녹아내리는 그 형상적 특징은 충분히 우리 삶을 향해 비판적 관점을 환기시킨다.

스페인 화가였던 달리는 유난히 프랑스의 까망베르 치즈를 좋아했던 사람이었다. '기억의 고집'을 그린 건 지금부터 70년쯤 전이다. 그때에도 이 치즈는 유럽의 명브랜드였다. 그는 치즈를 우물우물 씹으면서 그의 메모에서 말하고 있는 어떤 착상을 떠올렸을 것이다. 그의 착상 속에서 까망베르 치즈는 의미심장한 문제의 중심이 되고 삶 속에 내재하는 치명적인 부실이 된다. 그리고 그는 그림을 그려나간다. 말하자면 '기억의 고집'은 바로 까망베르 치즈에 관한 초현실적 풍경인 셈이다.

프랑스 까망베르 마을 앞에는 200여년 전 처음으로 그 치즈를 만들었던 어느 여인의 송덕비가 서 있다. 그리고 깨끗하고 널찍한 길이 언덕 위로 치닫고 있던 마을에는 동사무소와 성당, 그리고 코딱지 만한 치즈박물관 외에는 집이랄 게 별로 없었다. 민가들은 모두 어디에 숨었을까. 여기서 치즈를 만들어 세계를 놀라게 했던 그 무명의 손들은 모두 어디로 사라졌을까. 1991년 여기선 큰 잔치가 벌어졌다고 한다. 까망베르 치즈 탄생 200주년을 기념하는 행사였다. 이 잔치에 이 치즈의 영광과 역사를 기억하는, 숨어있던 사람들이 많이 몰려나왔겠지만 그들은 다시 숨어있는 어디론가로 들어가고 까망베르 마을엔 겨울을 부르는 늦가을의 스산한 바람과 눈을 떼어다놓을 듯이 먹먹하게 펼쳐진 목초지만 보였다.

나폴레옹이 까망베르 치즈를 먹은 뒤 황후 조세핀의 그것 냄새와 같다고 말했다는 이야기, 그래서 까망베르 마을의 한 술집처녀에게 프렌치 키스를 퍼부었다는 이야기. 그것은 치즈가 자아내는 에로틱한 상상력일까. 이 마을 주민들의 입에서 세상 사람들의 또다른 입으로 퍼져나간 어느 사랑방의 잡담들의 과장법일까.

어쨌거나 거기엔 오래된 것, 숙성기간이 꼭 필요한 삶의 어떤 부위를 바라보는 기억의 고집같은 게 있다. 지나간 것은 콤콤하게 발효하여 늘 내 그리움의 미각을 자극한다. 물론 거기엔 싫고 버거웠던 것을 건망증이란 이름으로 떼어내고 좋은 기억으로만 채우는, 인간의 오래된 약점도 가세하고 있다. 그 약점은 역으로 작용하기도 한다. 좋은 기억들은 세월이 떼어내고 대신 굵직한 악몽 하나로 내내 몸서리치는 그런 기억의 고집도 있다.

그러나 살바도르 달리가 가장 끔찍하게 생각한 것은 권태의 형상이었으리라. 치즈에는 알 수 없이 매캐하게 감도는 슬픔의 뉘앙스가 있다고 나는 생각한다. 까망베르에는 레드 와인이 잘 어울린다. 그걸로 혀끝과 입속을 씻어내리며 쓸쓸히 펑펑 울고싶기도 한.

치즈에는 호머의 오딧세이(여기에 치즈 이야기가 처음 나온단다) 이래로 소젖에 붉은 부리를 들이대며 그 영양을 빨고 살아온 인간들의 배고픈 삶이 매달려 있다. 사람 젖을 먹으면 사람이 되고 소 젖을 먹으면 소가 되리라는 상식적인 등식을 감안한다면 그 유럽의 수많은 구순(口脣)들은 이제 음메 하고 울 때가 지났고 그 살이의 걸음들은 우보(牛步)의 튼실함과 느림으로 바뀌어 있어야 하지만, 아직도 사람은 사람이고 젖소는 여전히 젖소였다. 젖소들은 여전히 자기 새끼 아닌, 나를 포함한 다른 새끼들을 먹이는 유모들이었고 목숨을 새치기하는 뻐꾸기의 비열처럼 치즈의 역사 또한 인간의 얌체짓과 생존 방식의 불완전함을 묵묵히 말해주는 증거들이다.

이상국 기자 isomis@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)