“이 유명한 시인이 나타나자 마을은 온통 뒤집혔지. 글을 잘 모르긴 했지만 다들 시인을 대단히 아끼고 존경하는 사람들이었거든. 그런데 이 어촌 마을에 늙은 아버지와 같이 살던 마리오라는 젊은이가 있었어. 마리오는 글자는 겨우 읽을 줄 알았지만 삐쩍 마르고 볼품없는 사람이었지. 게다가 고기잡이를 좋아하지 않아서 늘 아버지에게 걱정을 끼치고 했는데, 마침 이 유명한 시인이 섬으로 오자 자진해서 그에게 세계 각지에서 오는 우편물을 배달하는 일을 맡기로 했어. 임시직으로 말이야. 마리오는 시인을 동경했고, 시를 사랑했기 때문에 막연하나마 그에게서 시를 배울 수 있을까 하는 일말의 기대를 가지고 있었지. 지금 소연이 처럼....”

그러면서 하림은 소연을 쳐다보았다. 소연은 눈을 깔고 여전히 손톱을 뜯으며 하림의 말에 귀를 기울이고 있었다.

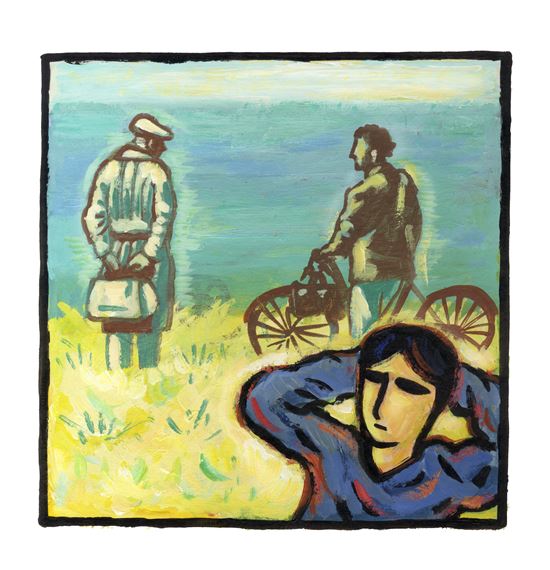

허름한 평상복 그대로에, 어울리지 않게 우스꽝스런 우체부 모자를 쓴 마리오가 자전거를 타고 바닷가 길을 따라 파블로 네루다에게 우편물을 배달하러 가는 장면이 떠올랐다. 파도 소리와 함께 울리던 애잔한 바이올린 소리가 들려오는 것 같았다.

“그런데 마리오에겐 사랑하는 여자가 있었어. 그 여자도 소연이 너처럼 혼자 사는 숙모네 카페에서 일을 봐주고 있던 베아트리체라는 처녀였어. 눈이 유난히 까맣고 맑은 전형적인 이탈리아 지중해의 여자야. 마리오는 네루다에게서 우연히 은유라는 것을 배우고 그녀의 웃음에 부드러운 나비 날개짓 같다는 표현을 하지. 그의 눈에는 이 세상이 시로 가득 차있었던 거야. 순간 지루하게 보였던 일상들이 갑자기 달라지기 시작했어. 그녀 역시 이 보잘 것 없는 청년 마리오에게 마음이 끌리기 시작했고....”

“베아트리체....? ”

들어 본 이름이란 듯이 소연이 혼자말로 중얼거렸다

“응. 베아트리체는 원래 단테의 신곡에 나오는 이상적인 여인의 이름이래. 이 영화에서 여자 주인공 이름을 베아트리체라고 붙인 것은 일종의 은유라고 할 수 있겠지. 아무튼 마리오는 네루다라는 대시인의 도움을 받아 마침내 아름다운 베아트리체와 결혼을 하게 되고, 네루다는 얼마 있지 않아 자기의 조국 칠레로 돌아가지. 다시 돌아오겠다는 약속을 남기고 말이야.”

“그게 끝이예요?”

소연이 눈을 들어 말했다.

“아니. 그랬다면 슬픔으로 시를 쓴다는 말이 나오지 않았을거야.”

하림은 소연의 눈을 쳐다보며 말했다.

“네루다는 돌아오지 않았어. 그는 너무 유명한 시인이었고, 너무 바쁜 사람이었거든. 아마 돌아가자마자 까맣게 잊어버렸을지도 몰라. 사람들은 마리오를 놀려댔지. 하지만 마리오는 그가 주고 간 노트에 시를 쓰면서 그를 기다렸어. 시를 쓰는 동안 마리오는 세상에 대해 눈을 뜨기 시작했고, 결국엔 노동자들의 집회에 나가서 시를 읽다가 경찰이 닥치는 바람에 사람들의 발에 밟혀죽고 말아. 네루다가 주고 간 녹음기에 섬의 바람소리, 파도소리, 사람들의 소리, 그리고 자기의 시를 남기고 말이야.”

하림의 목소리가 자기도 모르게 낮아졌다.

“그리고 많은 시간이 흐른 후, 늙은 대시인 파블로 네루다가 다시 이 섬을 찾아왔어. 마리오는 죽고, 베아트리체는 마리오를 닮은 아들 하나를 키우며 살고 있었지. 그와의 우정을 소중하게 되돌아보며 네루다는 혼자 쓸쓸히 바닷가 길을 걸어가는 장면이 마지막 엔딩이야. 그 보잘 것 없었지만 순박했던 젊은이야말로 진정으로 시인이었다는 사실을 깨달으면서....”

“정말 한편의 시 같네요.”

소연이 꿈이라도 꾸는 듯한 눈빛으로 말했다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)