“왜....? 부러워서....?”

하림이 짐짓 장난스럽게 말했다.

“예. 솔직히 말해서 그 여자분이 부럽네요. 좋은 남자와 결혼도 한번 하고, 또 하림 오빠처럼 멋있는 남자의 사랑도 받고....”

“내가....? 후후. 내가 멋있는 남자란 말은 소연이한테 처음 들어보네.”

하림이 농담처럼 웃으면서 말했다.

“남의 떡이 더 크게 보인다는 말도 있잖아. 그 사람은 그렇게 생각하지 않을거야. 소연이처럼 젊고 발랄한 여자가 자길 부러워하다니!”

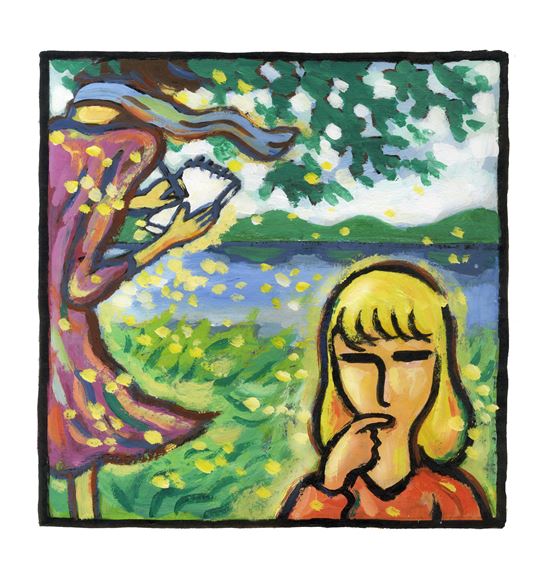

“웃지 마요. 나 같이 못 생긴 아이가 시를 배우겠다니 우습죠? 노랑머리도 싫을 테고...”

소연이 의기소침한 표정으로 말했다.

“아닌데.... 왜 그런 말을....?”

소연이 엉뚱하게 말을 갖다 붙이자 하림은 적지 않게 당황하였다.

“사실.... 하림 오빠한테 시를 배우고 싶다는 건 핑계에 지나지 않았을지 몰라요. 여긴 무척 답답한 곳이거든요. 아무도 그런 이야기 해주는 사람도 없고....”

소연은 손가락을 뜯으며 말했다.

“언젠가 잡지에서 어떤 여자 시인을 봤어요. 나이가 많았지만 하늘색 머플러를 날리며 강가에 서있는 모습, 너무 멋있었어요. 자기는 젊은 시절 고생을 많이 했지만 늘 시를 썼기 때문에, 시가 있어, 행복했다고 했어요. 그래서 나도 생각했죠. 나도 나이가 들고 늙으면 그 여자 시인처럼 멋있게 될 수 있을까, 하구요. 하지만 잠깐이었어요. 곧 잊어버리고 지냈죠. 그러다가 하림 오빠를 보니까 갑자기 그때 기억이 났던 거예요.”

그렇게 말하고나서 소연은 눈을 들어 하림을 쳐다보았다.

“미안해요. 괜한 말해서.....”

“후훗.”

그녀가 말을 마치자 하림은 가벼운 웃음을 터뜨렸다.

“누구에게나 슬픔이 있어. 시란 건 어쩌면 그 슬픔의 강물 위에서 길러낸 노래일지도 몰라. 소연이에게 슬픔이 있다면 소연이도 얼마든지 시인이 될 수 있을거야.”

“슬픔.....?”

“그래. 슬픔이 없다면 어떻게 노래가 나오겠니? 그 모헨조다로의 눈 먼 여자처럼 말이야.”

그러면서 하림은 소연의 짙은 갈색 눈을 쳐다보았다. 그리고보니 소연의 눈에도 슬픔이 가득 고여 있는 것 같았다. 처음 만났을 때의 깔깔거리던 철없는 모습은 사라지고 대신 모헨조다로의 눈 먼 여자처럼 보였다.

“일포스티노라는 영화가 있었어. 음악이 너무나 아름다운 영화지.”

하림은 그녀에게서 눈을 떼고 천장을 바라보며 천천히 말했다.

“일포스티노....?”

“응. 오래전에 나온 영환데, 일포스티노는 이딸리아어로 우체부, 우편배달부라는 뜻이래.”

하림은 깍지 낀 두 손으로 머리 뒤쪽을 받히고 상체를 뒤로 젖힌 채 마치 추억이라도 더듬는 듯한 눈빛으로 말했다.

“이딸리아의 조용하고 한적한 섬으로 어느 날, 칠레의 유명한 시인 파블로 네루다가 젊은 부인과 함께 어떤 정치적 이유 땜에 망명을 왔어. 가난한 어촌 마을에 말이야. 파블로 네루다는 나중에 노벨상까지 받은 유명한 시인이야. 영화긴 하지만 실존 인물이기도 하지.”

소연은 눈을 깔고 조용히 듣고 있었다. 창문 밖에서 봄비 내리는 소리가 들려오고 있었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020509403529611_1770252035.jpg)