혜경의 남편이었던 태수 선배를 생각하면 하림의 마음은 자기도 모르게 질투와 원망, 추억과 분노가 한께 뒤섞인 복잡한 감정이 되곤 하였다. 젊은 한 때 고향에서 잘 나가던 그도 이 풍진 세상을 만나 아직 한창 나이에 일찌감치 한 생애를 불행하게 마감하고 말았다.

한때는 연적(戀敵)이기도 했던 그 사람. 곱슬머리 사각진 턱에 구레나룻을 길게 기른, 그래서 별명이 곱슬머리 양이었다, 함부로 침을 칙칙 내어뱉으며, 읍내 좁은 거리를 휘젓고 다니던 그 시절 그의 모습이 떠올랐다. 도 대항 대회에 나가 맨날 꼴찌나 하는 핸드볼부 주장을 맡고 있던 그는 후배들에겐 공포와 두려움의 대상이었다.

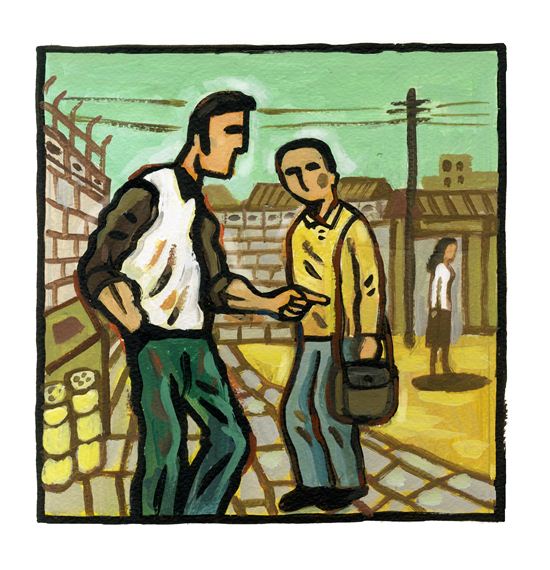

멀찌감치 지나가는 하림을 불러놓고 손가락으로 배를 쿡쿡 찌르며,

“어이, 장하림! 인마, 선배를 보면 인사를 해야지. 공부 좀 한다고 무시하면 못 쓰지. 응? 그래, 안 그래?”

그리고는 이어,

“너 K여고 문예반 문혜경이 알아? 초등학교 친구람서?”

하고 의미심장한 미소를 떠올리곤 하던 모습이 지금도 눈에 선했다. 읍내 주유소 아들이었던 그는 하림보다 일 년 선배였다.

하지만 그는 더 이상 이 지상의 사람이 아니었다. 더 이상 질투도 원망도 부릴 수 있는 대상이 아니었다. 그가 지상에 남기고 간 것은 혼자 남은 혜경이와 딸 은하, 그리고 흑백사진 같은 추억 몇 커트뿐이었다.

그리고 운명의 여신은 얄궂게도 그들 둘 곁에 하림을 불러다 세워놓았던 것이다. 우연이라면 우연이었고, 필연이라면 필연이었다. 그날, 초등학교 동창회에 나가지 않았더라면 혜경을 만나지 못했을 것이고, 지금의 이런 관계로 발전하지도 않았을 것이었다.

‘인생은 그 자체가 수수께끼다.’ 고 했던 어떤 철학자의 말이 떠올랐다.

어쨌든 하림은 혜경이라도 좀 행복했으면 좋겠다는 생각을 했다. 그러면 자신도 지금보다 훨씬 편안하게 그녀를 지켜볼 수 있을 것 같은 생각이 들었다.

“무슨 생각을 그렇게 골똘히 하고 있나요?”

하림의 하염없는 상념을 깨고나온 것은 윤여사였다.

“하긴 생각하기에 따라 귀찮은 일일 수도 있고, 별 것 아닌 이야기일 수도 있어요. 그러니까 하림 씨 같은 사람에게 부탁을 드리는 거예요. 시인의 감수성 같은 것 있잖아요. 호호호.”

윤여사는 지레짐작을 하며 할 일없이 웃음까지 달았다. 이런 일에 얼토당토않게 시인의 감수성까지 끄집어낼 게 뭐람. 하림은 별로 신통치 않은 표정으로 말했다.

“그럼 날더러 개를 쏘아 죽인 범인을 찾아달라는 말인가요?”

“사실 그건 별로 중요한 이야기는 아니에요. 불쌍하긴 하지만 어차피 죽은 건 죽은 거고 어쩔 수 없는 일이니까요.”

윤여사는 갑자기 이야기를 반전시키며 계속 이어서 말했다.

“문제는 그 일로 우리 고향 마을이 이상한 분위기가 되어버렸다는 것이에요. 사람들 사이에 흐르는 이상한 기류 같은 것.....”

“이상한 기류...?”

“예. 예전엔 그렇지 않았는데, 개가 그렇게 총에 맞아 처참하게 죽고 난 이후에 그 고향 마을에 흐르고 있는 알 수 없는 의심과 증오, 분노 같은 것 말이예요.”

그리고나서 윤여사는 잠시 생각에 잠긴 눈치였다.

처음 만났을 때의 경박스럽던 모습은 어디에도 찾아볼 수가 없었다.

글 김영현/그림 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)