[반려동물 함께살기④] 버림받은 강아지, 유기견이 쉴 곳은?

[아시아경제 조인경 기자] # 갑작스런 한파가 찾아온 지난 1일 서울 외곽의 한 유기동물 보호소. 직원 이모(52)씨가 동물구조용 승합차를 타고 들어오자마자 동료 변모(53)씨가 소리친다.

"K파출소 옆 동물병원 있지. 거기에도 한 마리 있데."

숨 돌릴 겨를도 없이 이씨는 차 뒷좌석에서 이동장에 담긴 시츄 한 마리를 꺼내 보호소 안으로 들어간다. 노란색 옷을 입고 목줄까지 한 강아지는 미용도 잘 돼 있다. 목 뒷덜미에 인식표(마이크로칩)가 있는지 확인하고, 몸무게를 재고, 이빨 상태로 나이를 짐작하고, 암컷인지 수컷인지 기록을 한다.

이미 보호소에 들어와 있던 40여마리의 다른 개들이 한꺼번에 '왈왈' 짖어대는 소리에 어린 시츄는 그렇잖아도 동그란 눈망울이 겁에 질려 더 커진다.

"여기 좀 봐봐, 여기!"

변씨가 강아지를 어르며 재빨리 카메라로 사진을 찍는다. 비어 있는 케이지(철장)를 찾아 시츄를 넣은 뒤 분홍색 인식표를 달아둔다.

그 사이 밖으로 나간 이씨는 종이컵에 막 뜨거운 물을 붓는가 싶더니 커피 한모금도 제대로 넘기지 못하고 또다시 차를 몰고 출동한다.

이날 오후에만 이씨가 데려온 동물은 모두 4마리. 왕복 8차선 대로에서 차에 치여 쓰러져 있던 길고양이는 보호소로 오는 도중 그만 숨이 끊어졌다.

▲ 유기동물은 통상 바깥 활동이 많은 여름철에 많이 발생하고 날이 추워지는 요즘은 비교적 그 수가 줄어든다. 경기도에 위치한 이 보호소에는 40여마리의 유기견들이 애타게 주인을 기다리고 있다.

▲ 유기동물은 통상 바깥 활동이 많은 여름철에 많이 발생하고 날이 추워지는 요즘은 비교적 그 수가 줄어든다. 경기도에 위치한 이 보호소에는 40여마리의 유기견들이 애타게 주인을 기다리고 있다.

한 집에 살 때는 반려동물이었지만 버림받은 그 순간부터 유기동물이다. 일부러 내다버린 주인의 마음도 편치만은 않겠지만 산책 중에 목줄이 풀려, 주인이 잠깐 한눈을 판 사이 저도 모르게 다른 길로 들어선 경우 주인을 잃은 동물이나 동물을 잃은 주인이나 애타는 심정은 말로 표현할 수 없다.

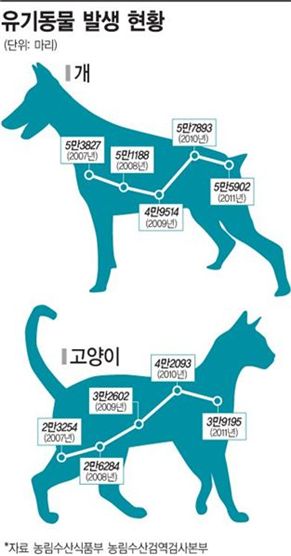

반려동물과 함께 사는 인구가 급증하면서 그만큼 잃어버리거나 버려지는 동물도 많아졌다.

농림수산식품부에 따르면 2002년 1만5000여마리로 추산된 국내 유기동물 수는 10년 사이 큰 폭으로 증가해 지난해 9만6000만마리를 넘는 것으로 집계됐다. 절반에 가까운 약 4만4400마리가 안락사되거나 자연사했고, 원래 주인을 되찾았거나 새 주인에게 입양된 동물은 3만2400여마리로 이보다 적다. 이렇게 유기동물을 관리하는데 전국적으로 87억8500만원의 비용이 들었다.

통상 보호소로 구조된 동물들 가운데 15~20%가 원래 주인을 찾아가는 것으로 파악되고 있다. 버린 것이 아니라 잃어버렸기 때문에 주인이 찾겠다는 의지가 강한 경우다. 열흘 간의 의무공고 기간을 지나도 주인이 나타나지 않으면 상태가 좋은 고급종이나 어린 강아지 등 20~30%는 새로운 주인에게 분양이 이뤄진다. 병이 든 채 버려졌던 개들은 하나 둘 자연사하는데 그 비율이 20~30%다. 나머지 20~40%가 안락사된다.

하지만 통계상으로 잡힌 수치만 이 정도다. 길거리를 헤매는 유기견이나 누군가 데려간 동물까지 포함해 실제 유기동물 수는 이보다 3~4배 이상 많을 것으로 추정될 뿐 이들의 생사는 확인할 길이 없다.

사람들이 반려동물 버리는 이유는 다양하다. 대표적인 것이 병을 앓거나 나이가 들어 병원비가 많이 드는 경우다. 사전 준비 없이 충동적으로 개나 고양이를 구입했다면 의료비에 대한 부담감은 더 크게 다가온다.

동물보호단체 관계자 김모 씨는 "20만~30만원을 주고 강아지를 샀는데 얼마 안 가 건강상의 문제로 그보다 많은 병원비가 들기 시작하면 본전 생각에 치료를 망설이게 되고 귀찮은 마음 반, 미안한 마음 반에 결국 버리는 경우가 많다"고 지적했다.

경기도 용인의 S동물병원 수의사도 "치료를 부탁하며 잠시 맡겨두고 갔다가 영영 돌아오지 않는 주인들이 있다"며 "이 때문에 병원에 처음 오는 반려견의 경우 주인의 인적사항과 핸드폰 번호를 일일이 확인하고 있고, 심지어 치료비를 반드시 선불로만 받는 곳도 있다"고 말했다.

보호소 이씨는 두툼한 보호일지를 펼쳐 보이며 "이따금 인식표를 부착한 유기동물은 주인에게 연락을 해 보지만 찾으러 오겠다고 말만 하고는 아예 전화를 받지 않거나 번호를 바꿔 연락이 두절되는 일이 부지기수"라고 꼬집었다.

부득이하게 더 이상 반려동물을 키울 수 없게 됐을 때 동물을 맡길 수 있는 위탁시설이나 별다른 해결방안이 없는 것도 문제다.

현재 주인이 키우던 동물은 보호소에 맡길 수 없지만 버려져 유기견이 되면 보호소에 입소할 수 있다. 법적으로 보호소에서 돌봐주는 기간은 일주일에서 열흘 남짓. 입양에 실패하면 안락사되지는 않을까, 주인은 반려견이 누군가 새 주인을 만나길 바라며 미용도 하고 깔끔한 옷까지 입혀 내다버린다.

각 지방자치단체별로 제각각 운영되고 있는 유기동물 관리 방식을 체계적으로 일원화해야 한다는 목소리도 높아지고 있다. 해마다 입찰을 통해 동물병원이나 민간 보호소에 위탁하는 형식이다 보니 지속적이고 계획적으로 운영되기 어려운 실정이다.

한 지자체 동물보호 담당자는 "유기견을 한 데 보호할 장소나 인력이 부족하다 보니 일선 동물병원에 유기동물 보호 업무를 맡기고 있지만 사람으로 치면 미아가 발생했다고 대학병원 응급실에 데려다 놓은 것과 다르지 않다"며 "이제는 정부 차원에서 유기동물 관리를 위한 체계적인 시스템을 논의해야 할 때"라고 지적했다.

경기도의 D보호소 관계자는 "유기견은 열흘 간의 공고기간 후 시·군·구청으로 소유권이 넘어가 법적으로 안락사가 가능하지만 이 경우 절차에 따라 철저하게 기록을 남겨야 한다"며 "의학적으로 회복 가능성 없이 고통에 신음하는 동물의 경우 차라리 안락사가 동물 보호의 한 방편일 수 있다"고 말했다.

변씨 역시 제대로 된 반려문화가 자리잡기도 전에 일부 잘못된 시선들로 오해받는 심정을 토로했다. "내가 여기서 일하면서 제일 속상한 게 뭔 줄 아세요? 사람들이 전화를 걸어와 대뜸 '여기 유기견 있는데 거기 가면 안락사 당하나요?'라고 물을 때면 말문이 막혀요. 나도 집에 가면 같이 사는 동물이 두 마리나 되는데…"

☞ 관련기사 <[반려동물 함께살기①] "가족 모두 외면해도 괜찮아, 네가 있으니…">

☞ 관련기사 <[반려동물 함께살기②] 강아지 한데 엉겨 꼬물대던 그곳에>

☞ 관련기사 <[반려동물 함께살기③] 80만원 짜리 유모차 타는 상위1% 귀족 애완견>

조인경 기자 ikjo@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)