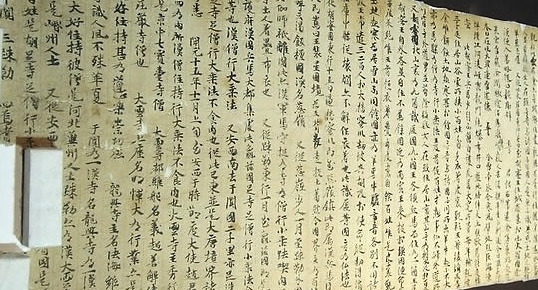

[아시아경제 성정은 기자] 오늘 지식의 주인공은 '왕오천축국전'입니다. 프랑스의 동양학자 펠리오가 중국 둔황의 한 토굴에서 인류의 보물인 이 역작을 발견한 것이 1908년입니다. 그 후 줄곧 파리 국립도서관에 보관되어 오다 조국으로 첫 나들이를 나섰습니다. 지금 국립중앙박물관에 가시면 길이 385cm 두루마리 형태의 진본에서 60㎝만 살짝 속살을 보여주는 이 진귀한 보물을 만나보실 수 있습니다. 왕오천축국전은 9장의 종이에 227행으로 모두 5893자의 글자가 담겨있습니다. 혜초가 계림(신라)을 떠나 부처님의 나라 인도 구석구석을 둘러보고 돌아와 여행기를 펴낸 해가 서기 727년이니 꼭 1283년만에 금의환향한 셈입니다. 혜초가 당시 보고 들은 것은 부처의 진리도, 불심도 아니었습니다. 떠나서 현장을 직접 보는 게 진정한 배움이라는, 너무도 당연한 사실을 당시 혜초가 걸어간 그 길을 그대로 따라 걸어본 사람이 이야기해 줍니다. 몸으로 읽으라는 것입니다.

16일 만난 한국문명교류연구소 이사이자 인간교육실현학부모연대 공동대표인 강윤봉(52)씨는 혜초의 길을 따라 실크로드 답사를 한 뒤 얻은 깨달음이 무엇인지를 묻자 "아무리 책을 읽고 공부를 해도 현장으로 떠나는 것만큼 좋은 배움은 없다"면서 "이 곳 저 곳을 다니며 몸으로, 눈으로 세상 읽기를 한 혜초처럼 아이들도 현장으로 떠나 세상을 볼 필요가 있다"고 답했다.

인간교육실현학부모연대에서 17년간 아이들 교육문제를 고민해 온 그는 2008년 '아이들을 위한' 왕오천축국전 책을 내달라는 제안을 받고 실크로드 답사를 시작했다. 2008년에는 파키스탄의 간다라 지역을, 2009년엔 중국 오대산 지역을 다녀왔다. 그즈음 출판사와 책을 내기로 약속한 시점이 다가왔지만 그는 과감히 출판을 미루겠다고 말했다. 이유는 단 하나, 인도를 아직 다녀오지 못했기 때문이었다. 출판을 미루면서까지 '현장을 직접 봐야 한다'는 원칙을 고집스럽게 지킨 그다. 결국 그는 지난해 말 인도를 다녀오고 나서야 '혜초의 대여행기 왕오천축국전'(두레아이들 펴냄)이란 이름의 책을 냈다.

신라의 스님이었던 혜초가 두 발로 걸었던 길을 따라가며 본 '현장' 가운데 가장 인상 깊었던 곳을 묻자 그는 한 자매의 이야기를 꺼냈다. 간다라에서 서역까지 가는 길에 만난 자매가 있었는데 언니는 동양인의 얼굴을, 동생은 서양인의 얼굴을 하고 있었다고 했다. 엄마가 혹시 서로 다른 건 아닌지를 묻고 싶을 만큼 두 자매의 얼굴은 많이 달랐다. 사람들 왕래가 잦은 곳이다 보니 다양한 인종이 자연스레 섞여 지금 두 자매의 얼굴이 나온 것이었다. 그 마을엔 워낙 다양한 얼굴을 한 사람들이 살아서 얼굴이나 인종으로 사람을 분류한다는 게 불가능할 정도였다고 한다. 여러 문화가 어우러졌다는 사실을 그 곳에 사는 사람들의 얼굴을 보고 확인할 수 있다는 게 참 신기했다고 그는 전한다.

그는 "책에서 아무리 그 곳이 여러 문화가 섞인 마을이다, 교류의 장이다 라는 걸 읽더라도 이렇게 직접 그 곳으로 떠나서 보고 또 느끼는 건 완전히 다르다"면서 "사람들의 얼굴에서 여러 문화가 자연스럽게 교류한 흔적을 본다는 게 바로 '떠나서 보고 배우는 것'"이라고 말했다.

떠나서 세상을 보는 게 얼마나 큰 배움인지를 말하려 그가 다음으로 내놓은 건 지명에 관한 얘기였다. '쿠시나가라' '토카리스탄' '자불리스탄' 등 이름을 보면서 읽는 것도 힘든 이 지명들을 그는 어떻게 외웠나봤더니 역시나 답은 '현장'에 있었다. 답사를 떠나기 전 책도 읽고 강의도 들으면서 어디 지역의 뭐 등등 지명을 애써 외우려했으나 금방 까먹어버리기 일쑤였다고 말하는 그다. 그런데 현장을 보고난 뒤엔 따로 외울 필요도 없이 자연스럽게 그 지명들을 말하게 됐다고 한다.

인도 사람의 대부분이 힌두교를 믿는다는 간단한 사실 조차도 현장에서 직접 보고 확인하니 또 다른 재미가 있었다고 한다. 부처가 태어난 곳인 룸비니, 부처가 열반에 든 쿠시나가라, 부처가 처음으로 설법을 편 사르나트 등 불교 8대 성지를 가면 인도에서 사라져버린 불교의 모습을 잘 볼 수 있는데 여기서 주목할만한 건 이 성지들에는 인도인이 거의 없다는 점이다. 외국인 순례자들로 가득한 이 성지들에서 인도인을 찾아볼 수 없는 건 당연히 대부분의 인도인들이 힌두교를 믿기 때문일 것이다. '인도인=대부분 힌두교' 라는 별날 것 없는 사실도 떠나서 직접 보게 되면 또 다른 배움으로 다가온다는 게 그의 설명이다.

그는 말로만 듣던 혹은 책에서만 봤던 계급사회의 모습을 인도 현지에서 봤을 때의 기억도 생생하다고 했다. 계급사회라는 말을 들으면 보통 여러 상하계급이 있고 그에 따라 생활하는 모습이 다르겠구나 하는 정도에서 생각이 그치기 마련이지만 그는 아니다. 북인도를 찾았을 때 사진기를 들이대는 것 자체가 잔인한 일로 느껴질 만큼 어려운 하층민들의 삶을 봤다는 그. 그들을 보면서 인간에 대한 존중이 없는 인도 사회에 분노를 느끼기도 했단다. 떠나서 직접 보지 못했다면 느끼지 못했을 분노, 이 값진 분노는 떠나서 세상을 보는 게 얼마나 중요한 배움인지를 보여준다.

아이들이 읽을 수 있는 왕오천축국전 책을 내면서 그가 머릿속에 품은 생각은 단 하나였다. 혜초가 걸은 길을 역사책처럼 나열해 적기보다는 독자가 직접 그 길 위에 서있는 것처럼 느낄 수 있는 책을 쓰겠다는 생각이었다. 그가 출판 시기를 미뤄가면서까지 현장 답사를 고집한 이유이기도 하다. 그의 고집 덕에 책에는 혜초의 글 원문 내용에 더해 그가 현장에서 직접 보고 느낀 생생함이 함께 담겼다.

"혜초를 모르는 사람은 없습니다. 왕오천축국전을 모르는 사람도 없죠 .그런데 정작 왕오천축국전이 인도의 5개 지역을 다녀와 적은 기록, 여행기라는 사실을 모르는 사람은 많습니다. 역사책에서 '혜초-왕오천축국전' 이렇게만 외우고 넘어가버렸기 때문이죠. 책에서 얻은 지식을 헛지식으로 만들지 않으려면 현장으로 떠나서 몸으로 체험해야합니다. 이제 아이들을 떠나보내세요, 현장으로"

성정은 기자 jeun@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]뉴욕증시, 반등 마감…기술주 중심으로 투심 유입](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021006073435154_1770671253.jpg)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)

![[비트코인 지금]월러 Fed 이사](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025111806174821076_1763414268.jpg)