[아시아경제 세종=김혜원 기자] 윤석열 정부의 첫 예산안이 법인세를 둘러싼 여야 간 이견으로 국회 문턱을 넘지 못하면서 법인세 인하의 실효성에도 이목이 쏠린다. '부자 감세'라는 정쟁 도구로서의 프레임을 떠나, 직전에 법인세 최고세율을 인하했던 이명박 정부 시절 투자와 고용은 늘었을까. 정답은 '그렇다'이다.

16일 기획재정부와 한국개발연구원(KDI), 한국경제연구원 등에 따르면 2009~2012년 총투자는 2005~2008년 대비 100조원 이상 증가했다. 이명박 정부 당시 법인세 최고세율을 27.5%에서 24.2%로 인하한 효과가 1~2년 시차를 두고 기업 투자에 긍정적 영향을 미쳤다는 통계다. 2008년 당시 50조원대 초반에 머물러 있던 국내 상장사의 투자 규모는 법인세 최고세율 인하 후 60조원대 중반으로 반등했다. 특히 2009년은 글로벌 금융위기 여파가 본격화한 원년이라는 것을 고려하면 법인세를 덜 내면서 상대적으로 확보한 투자 여력을 위기 상황에 집행할 수 있었다는 얘기다. 전미경제연구소(NBER)는 최근 "법인세 인하는 국내총생산(GDP)과 생산성의 지속적인 증가로 이어진다"며 "효과는 5년에서 8년 사이에 최고조에 달한다"는 견해를 밝힌 바 있다.

법인세율을 낮춰 실제로 경제 성장이 촉진된 해외 사례는 눈여겨 볼만하다. 미국은 2017년 법인세율을 35%에서 21%로 대폭 인하해 코로나19 직전인 2019년까지 주요 선진국 가운데 가장 높은 경제 성장을 보인 바 있다. 아일랜드는 법인세율을 절반 가까이 깎으면서 국민소득이 4년 만에 3만달러에서 5만달러로 초고속 성장했다.

국회에서 '법인세율 1%포인트 인하' 중재안을 놓고 여야 간 힘겨루기가 진행 중인데, 이 같은 수치를 놓고 학계에서 법인세 조정에 따른 투자와 고용의 상관관계를 입증한 사례도 있다. 김학수 KDI 선임연구위원은 법인세 최고세율 1%포인트 인하 시 투자와 취업자 수가 단기적으로 각각 0.46%와 0.13% 증가한다고 분석했다. 장기적으로도 투자와 취업자 수가 각각 2.56%, 0.74% 늘어난다고 했다. GDP 기준으로는 단기적으로 0.21%, 장기적으로 1.13% 증가한다고 봤다. 반대로 한국경제연구원 의뢰로 황상현 상명대학교 교수가 회귀분석을 해보니 법인세 최고세율을 1%포인트 올리면 총자산 대비 투자가 5.66%포인트 줄고, 종업원 수는 3.53% 감소하는 것으로 나타났다.

법인세 인하는 당장 국세 감소에는 영향을 미치지만, 장기적 관점에서 보면 세수 증대로 재정 확충에 기여한다는 통계도 있다. 이명박 정부 시절 법인세 인하를 시행한 2009년부터 문재인 정부에서 다시 법인세 최고세율을 인상하기 직전까지 9년 동안 법인세수는 되레 23조9000억원 늘었다. 법인세 최고세율은 1993년 34%에서 문재인 정부 직전까지 22%로 꾸준히 인하돼 왔다가 문 정부에서 25%로 3%포인트 인상됐다.

글로벌 스탠더드 대비 높은 우리나라 법인세는 외국기업의 국내 투자 매력을 반감하는 요인이라는 지적이다. 국내 외국인투자 유치 관련 기관장은 "A라는 다국적기업이 일본, 중국, 대만, 싱가포르와 우리 중에 지역본부나 공장 신설 후보지를 고른다면 한국을 꺼리는 대표적인 이유가 법인세와 소득세 같은 과도한 세금 때문이고, 두 번째는 높은 인건비 대비 낮은 노동 생산성 때문"이라고 했다. 실제 2018년 법인세율 인상 이후 외국인의 국내 투자는 꾸준히 감소해 50억달러까지 반토막 난 상황이다.

지금 뜨는 뉴스

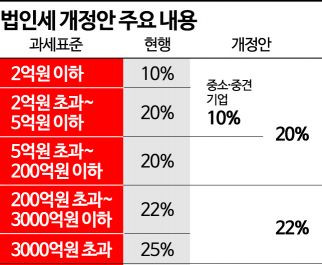

경제협력개발기구(OECD) 국가 38개국 중 4단계 이상의 누진세율을 적용하는 곳은 우리나라와 코스타리카 두 곳뿐이다. 기재부는 "주요국이 법인세 단일세율 체계를 운영하는 이유는 다단계 누진세율이 기업의 성장을 저해하고 높은 누진세율을 회피하기 위한 인위적인 분할 등 비효율을 초래하기 때문"이라고 말했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>