제조업 비중 많은 현실 전혀 고려 안해

中·日은 자국 이익 챙기는데 한국정부만 앞서가

석유화학업계는 탄소배출권 거래제까지 이중부담

[아시아경제 고형광 기자, 오주연 기자, 김혜민 기자] "정부가 제시한 4가지 시나리오 중 가장 강력한 4안 보다도 높게 책정을 했다는게 말이 되느냐. 절대 받아들일 수 없다."

정부가 예상보다 높은 온실가스 감축 목표를 확정한데 대해 산업계가 "선진국들도 도입을 유보하는 제도를 강행하려는 이유를 납득할 수 없다"며 강하게 반발하고 있다.

재계는 감축 목표가 당초 안보다 강화됨에 따라 당초 예상보다 기업 부담이 더 커져 15조 이상이 될 것으로 예상했다, 재계는 당초 안대로 상정할 경우 1차 계획기간(2015∼2017년) 동안 탄소 배출량을 초과해 물어야 할 과징금이 약 12조7000억원에 달할 것으로 예측했다.

재계는 제조업의 비중이 다른 나라보다 훨씬 높아 온실가스 배출 규모가 계속 늘어날 수밖에 없지만, 비현실적인 감축 목표 탓에 경쟁력을 떨어뜨릴 수 밖에 없다고 강조했다. 또한 과도한 온실가스 감축목표는 기업의 부담을 가중시켜 산업 공동화 현상을 불러올 수 있다는 주장도 펼쳤다.

가장 우려하는 것이 기업들의 경쟁력 약화다. 국내 한 대기업의 임원은 "서비스 산업 비중이 높은 선진국과 달리 온실가스 배출량이 상대적으로 많은 제조업이 핵심인 한국의 현실을 전혀 고려하지 않았다"며 "국내 기업들의 원가 상승 부담이 가중돼 온실가스 배출권 거래제를 도입하지 않은 국가와의 경쟁에서 밀릴 수 밖에 없다"고 말했다. 또 다른 기업의 관계자는 "국가 위신도 중요하지만, 실익이 더 중요한 것 아니냐"며 "제조업 경쟁국인 일본이나 중국이 자국 산업 이익을 위해 전략적 판단을 하는 상황에서 한국 정부만 너무 앞서나가고 있다"고 언급했다.

지나친 온실가스 감축이 산업 공동화 현상을 초래할 수 있다는 지적도 나왔다. 또 다른 기업 관계자는 "환율 변동, 글로벌 경기침체 때문에 수익성이 악화되는데다 온실가스 악영향까지 겹쳐 국내 생산 축소, 생산기지 해외 이전, 투자 지연 등이 발생하게 될 것"이라며 "감축수단이 마땅치 않은 상황에서 무리하게 감축목표를 밀어붙여 결국 기업의 경쟁력이 떨어지게 될 것"이라고 우려했다.

특히 온실가스 배출량이 많은 석유화학업계는 당혹스럽다는 눈치다. 당초 가장 부담이 적은 1안도 겨우 수용할 수 있었지만 강력한 4안보다 높게 결정된 만큼 기존 탄소배출권 거래제에 더해 이중부담이 된다며 우려했다.

석유화학업계 관계자는 "원래는 기존 온실가스감축안 자체를 폐지하고 재상정 하는 것이 목표였는데 가장 강력한 4안보다도 높게 결정됐다니 믿기 어렵다"며 "기본적으로 화학제품 생산단계마다 에너지를 많이 소비할 수밖에 없는 구조이지만 이미 최고수준의 온실가스 감축을 실시하고 있어 이보다 더 배출을 낮추기란 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 이 관계자는 "기업들은 할당량이 부족하면 과징금을 물 수밖에 없어 부담이 커진다"며 "정부가 기준가격을 낮추고 부족한 배출권을 공급할 방안을 제시하라"고 덧붙였다.

현재 석유화학업종은 비철금속 업종, 폐기물 업종과 함께 탄소배출권 할당량 부족에 따른 행정소송을 제기 중이다. 탄소배출권 할당이 워낙 낮게 잡혀있어 부족분 20억2100만t을 t당 1만원에 사와야 하는데 할당배출권(KAU) 거래시장에서의 수용량(15억9800만t)은 절대적으로 부족하다보니 결국 나머지 4억2300만t은 과징금으로 내야할 판이다. 온실가스 배출 감축안이 더욱 강화된데 반해 탄소배출권 시장이 정체된 채 있다면 이들 업체들은 과징금 부담에서 헤어나올 수 없게 된다.

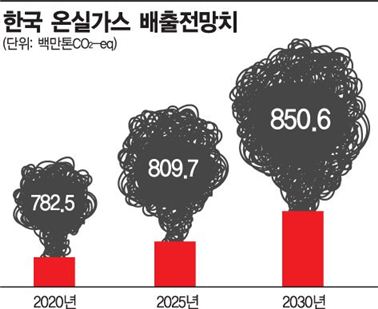

정부가 제시한 감축 목표에 대해 실현가능성이 높지 않다는 반응도 있었다. 재계의 한 관계자는 "과거 실적을 바탕으로 계산했을 때 2030년 온실가스 추산치가 9억7000만톤인데 정부의 배출전망치는 8억5000만톤으로 이미 여기서 14%가량 줄었다"며 "여기서 또 다시 37%를 줄이면 50% 넘게 줄이겠다는 것"이라며 납득이 안된다는 반응을 보였다.

이 때문에 산업계는 기술적으로 감축이 불가능하다는 입장이다. 철강업계 관계자는 "철강, 석유화학, 반도체 등 우리의 주력 산업은 이미 적용 가능한 최신 감축기술들을 모두 현장에 적용해 세계 최고의 에너지 효율을 달성하고 있어 추가 감축여력이 크지 않다"며 "원전 비중 확대나 이산화탄소 포집ㆍ저장 기술(CCS) 활용 등은 안정성과 고비용 문제로 활용가능성이 희박하다"고 강조했다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![[속보]NHK 출구조사](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025090916295225964_1757402992.png)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)