그러니까 그가 잠시나마 구찌에서 ‘실종 소동’을 벌였던 것은 베트남 전쟁 당시 함께 헬기에서 내려 밀림을 헤매다 잃어버렸던 옛 전우, 우일병을 찾기 위한 것이었단 말이었다. 다들 어이가 없었다.

그게 언제적 이야긴데.... 라이언 일병 구하기도 아니고.... 하긴 예전에 필리핀 정글 속에서 전후 30년만에 일본군이 발견되어 떠들썩한 뉴스거리가 되었던 적은 있었다. 그는 일본이 오래전에 항복한 줄도 모르고, 철수 명령이 떨어질 때까지 계속 정글 속 진지 부근에서 살고 있었던 것이다.

어쨌거나 그 정도에서 끝난 게 다행이란 생각이 들었다. 한씨 아저씨는 무사히 일행과 함께 다시 사이공의 호텔로 돌아왔다. 어쩌면 그런 해프닝이라도 없었다면 <베트남을 생각하는 작가모임> 행사가 밋밋하게 끝났을 지도 몰랐다. 그의 그런 해프닝이 없었다면 지독한 기억들, 지독한 상처들이 그냥 쌀국수나 먹고, 열대의 풍경을 돌아보는 관광지 여행처럼 되어버렸을 지도 몰랐다. 한씨 아저씨의 수상한 행동 때문에 다들 불편하긴 했지만, 우리에게 아직 세포 깊숙이 남아있을 베트남 전쟁의 기억과 상처를 상기하도록 해주었기 때문이다.

그 다음 여행은 순조로웠다.

사이공 강 선상에서 일어난 한-베트남 문학 행사도 성공적이었다. 사이공에서 공식 일정을 마친 일행은 중부 지방에 있는 휴양도시인 나짱으로 떠났다. 남지나해의 맑은 해변가에 위치한 나짱은 정말 아름다운 시골 마을이었다. 한씨 아저씨의 말에 의하면 베트남전 때도 한국군 휴양센터가 있던 곳이라 했다.

작은 도마뱀이 돌아다니는 호텔에 짐을 풀고, 다들 배를 타고 섬으로 갔다. 해변가 모래는 내리쬐는 태양빛에 바래기라도 한 양 하얗고 눈이 부셨다. 물고기떼가 바위 사이로 유유히 헤엄쳐 다니고 있었다. 소낙비처럼 스콜이 지나갈 때면 천지가 온통 빗속에 잠겼다가 곧 쨍쨍한 해와 함께 거짓말처럼 환해지곤 했다.

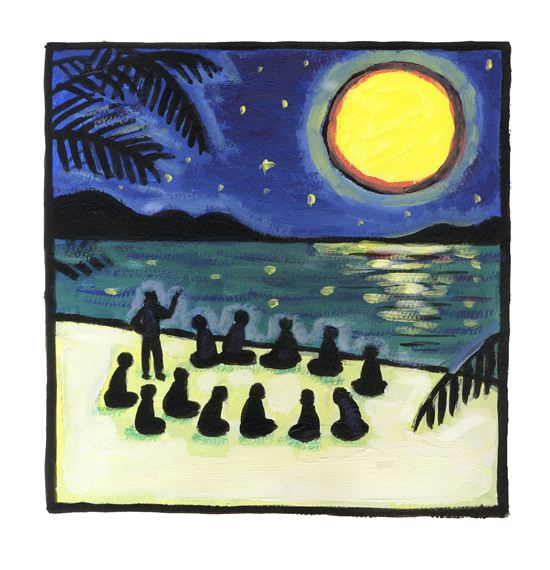

마지막 날 밤이었다. 일행은 바닷가에 모여 특별히 주문한 싱싱한 횟감을 사이에 두고 둘러앉아 술을 마셨다. 아쉽기도 하고, 흥분되기도 하는 밤이었다. 남지나 바다 위에 둥실 달이 떠있었다. 하늘에 달린 창문처럼 크고, 환한 달이었다.

달빛 아래서 노래를 불렀다. 돌아가며 부르기도 하고, 혼자서 부르기도 했다. 하림은 <자전거를 탄 풍경>을, 동희형은 예의 십팔번인 <그날은 오리라>를 불렀다. 베트남의 바닷가, 베트남의 달 아래서 듣는 <그날은 오리라>는 특별한 감동을 불러일으켰다. 그게 동희형이 마다가스카르로 떠나기 전 마지막으로 부른 <그날은 오리라>였다.

그날은 오리라, 자유의 넋으로 살아, 그날은 오리라, 그대 타는 불길로,

그대 노여움으로, 반역의 어둠을 뒤집어, 새날 새날을 여는구나.....

슬펐다. 이제 누가 있어 그런 노래를 부를 것이며, 이제 누구 있어 그런 노래를 들어줄 것인가. 동희형 자기 말처럼 그들의 죽음과 함께 그 자신의 청춘도, 생애도 한바탕 지나가고 말았는지도 모른다.

그때였다.

한씨 아저씨의 입에서 느닷없이 그런 분위기에 전혀 어울리지 않는 군가가 흘러나왔던 것이다. 다들 깊고 깊은 감상에 젖을 대로 젖어 있는데, 아닌 밤중에 홍두깨도 유분수지 장례식에 늴리리야 전화벨 소리가 터져나온 것과 같은 꼴이었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)