한씨 아저씨가 사라진 것은 아까 미국 아저씨의 유쾌한 소란이 있을 무렵이었다. 그래도 그땐 아무도 알아차리지 못했었다. 비좁은 지하 터널을 한 바퀴 돌고나서 야자수 잎새 그늘, 시원한 탁자 주변에 둘러앉아 연유를 탄 맛있는 베트남 커피를 마시고 있을 때도 몰랐었다. 다들 어린아이들처럼 재재거리며 자기 이야기 하느라고 바빴기 때문이다.

정작 그가 사라진 것을 알아챈 것은 돌아오는 버스를 탈 무렵이었다. 인원수를 세는 인솔자가 몇 번이고 고개를 갸우뚱거리며 한 사람이 비었다는 것이다.

“안 탄 사람 손 들어봐요!”

그의 농담에 다들 소리내어 웃었다. 그러나 농담을 할 게재도, 웃을 게재도 아니란 걸 깨닫는 데는 오래 걸리지 않았다. 한씨 아저씨가 사라졌던 것이다. 한씨 아저씨의 부재를 맨 처음 알아차린 사람은 동희형이었다. 동희형은 시종 그에게 관심을 가지고 있었던 모양이다.

“잠깐만! 한씨 아저씨가 보이지 않네요.”

그 말에 일순간 긴장이 돌았다. 다른 사람이라면 모를까 그라면.... 문득 불안감이 들었던 것이다. 젊은 회원 몇몇이 버스에서 내려 화장실을 뒤지고, 다시 관광지 내로 들어가 살펴보았지만 그를 찾지 못하고 돌아왔다. 시간이 지날수록 불안감은 더욱 높아져 갔다. 여기저기에서 걱정과 불평이 쏟아져나왔다.

베트남 인솔자는 할 수 없이 관리 사무소에 신고를 했고, 곧 일대에 비상이 걸렸다.

한국에서 온 관광객 한아무개를 찾는다는 방송이 베트남어와 한국어로 흘러나왔다. 한 시간, 두 시간..... 기다리는 지겨운 시간이 흘러갔다. 즐겁고 유쾌한 기분은 사라지고 대신 불길한 예감 같은 것이 버스 안을 무겁게 누르고 있었다.

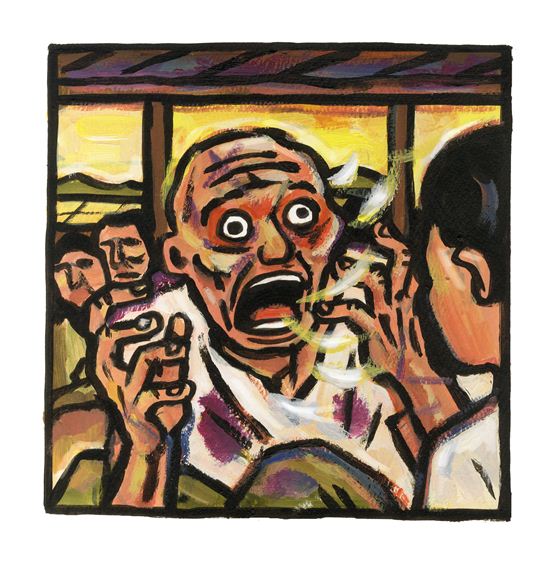

마침내 그가 나타난 것은 오후 늦게 해가 질 무렵, 모두 지쳐서 더 이상 화를 낼 힘도 다 사라졌을 때였다. 베트남 안내자를 따라 버스 안으로 허급지급 들어오는 그를 향해 몇몇 사람은 조롱조로 박수를 보내었지만 대부분은 차갑게 외면을 해버렸다. 그러나 그는 별반 미안하단 기색도 없이 들어와 하림의 근처 빈자리에 와서 앉았다. 가방을 꼭 끌어안고 얼굴은 창밖을 향했다. 상기된 그의 얼굴엔 나뭇가지 같은 것에 긁힌 상처 자국이 있었고 구두는 흙탕물에 빠졌는지 온통 진흙 투성이였다.

정글로 들어가 숨어있던 것을 겨우 찾아왔다는 이야기가 저 앞에서 들려왔다. 그러나 정작 본인은 아무 말도 없었다. 차가 구찌를 벗어나 한참 달렸을 무렵, 비로소 그가 입을 열었다.

“우일병 봤어. 우일병, 지금도 저 안에 있다구. 난 알아.”

밑도 끝도 없는 소리였다. 하지만 그는 누가 듣건 말건 혼자 중얼거리기 시작했다.

“한동안 실종처리 되었지. 나랑 헬리콥터에서 같이 내렸는데, 씨팔, 매복하고 기다리던 베트콩한테 재수없게 걸려들었던 게지. 아무 것도 모르고 헬리콥터는 같은 장소에 계속 떨구어놓고 가고.... 부대원들 대부분은 다 죽었어. 소대장도 죽고.... 나랑 몇몇이 포위망을 뚫고 밀림 속으로 달아났지. 아무 생각도 없었어. 늪에 빠져 죽을 뻔하기도 했고, 부비트랩에 걸려 죽은 사람도 있었어. 그냥 막연히 우리 부대가 있던 곳을 향해 남쪽으로 남쪽으로 밤낮을 가리지 않고 갔지. 밀림을 헤치고..... 목이 말라 오줌을 받아먹었어. 그게 자그마치 십삼일 동안이야. 십삼일. 그렇게 십삼일간을 혼자 밀림 속에 있었던 거야.”

“아저씨 맹호부대셨어요?”

하림은 죽은 삼촌을 생각하며 물었다.

“아니, 청룡. 해병대였어.”

아저씨가 말했다.

“그때 나랑 같이 실종된 친구 중에 우일병이라고 있었어. 우찬종이라고 충청도 청주 친군데 ..... 밀림 속에서 서로 갈라졌지. 찾지를 못했어. 나랑은 훈련소부터 동기였지.”

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]국정원](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021212402040374_1770867620.png)

![양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020509342429558_1770251665.jpg)