“어쨌거나 고마워요. 나도 장선생님을 이 일에 끌어들이고 싶은 마음은 추호도 없어요. 하지만 누군가 우리를 여기서 쫒아내기 위해 음모를 꾸미고 있다면 끝까지 싸울 거예요. 늙고 병든 아버지랑 갈 데도 없구요. 나는 장선생님이 그저 객관적으로 지켜보고 나중에 무슨 일이 벌어지면 증인이라도 되어주시면 좋겠어요. 오늘 아침처럼 말이예요. 정말이지 아침엔 얼마나 큰 힘이 되어주었는지 몰라요.”

그녀가 다시 조심스럽게 말했다.

“어쨌거나 아버님 일은 안 되셨어요. 모두 베트남에 가서 고생한 이야기만 알고 있지, 그들이 그곳에서 무슨 일을 저질렀는지, 그리고 그 때문에 당시 참전했던 분이나 베트남 사람들이 동시에 당해야했던 고통에 대해서는 사실 잘 알지 못하니까요.”

하림 역시 약간 침울해진 어조로 말했다. 모른 척 외면을 하기엔 그의 아버지, 이층집 영감의 이야기가 시리게 가슴에 남아 있었다. 베트남 <한국군 증오비> 앞에서 털썩 주저앉아버린 노인의 모습과 교회 재단에 불을 지르고 장로직에서 쫒겨나 이곳까지 흘러들어온 그의 사연이 그저 개인의 상처로 치부하기엔 너무나 아픈 구석이 있었다.

그의 가슴에 지워지지 않는 카인의 표시처럼 남아있을 상처. 겉으론 멀쩡한 모습으로 살아가고 있지만 안으로 화인처럼 찍혀있을 상처. 상처란 영영 망각해버리던가, 아니면 햇볕에 드러내 말려야 비로소 치유되는 것인지도 모른다. 치유되지 못하는 상처란 망령처럼 언젠가 되살아나게 마련일 것이다.

“베트남엔 가보신 적이 있나요?”

하림이 물었다.

“예. 아버지를 따라 한번, 그리고 저 혼자 한번 갔어요.”

남경희가 말했다.

“저도 언젠가 베트남 여행을 한 적이 있어요. 약간 특별한 여행이었는데 <베트남을 생각하는 작가모임>이란 데서 주최한 행사였죠.”

하림이 천천히 걸으며 깊은 추억에 잠기기라도 한 목소리로 말했다.

몇 년 전인가, 80년대 학번인 동희형이 거기에 아는 문인이 있다고 함께 가자고 하여 하림도 따라 간 것이었다. 베트남 문인들과 한국 문인들이 세미나도 하고 같이 여행도 하는 그런 자리였다.

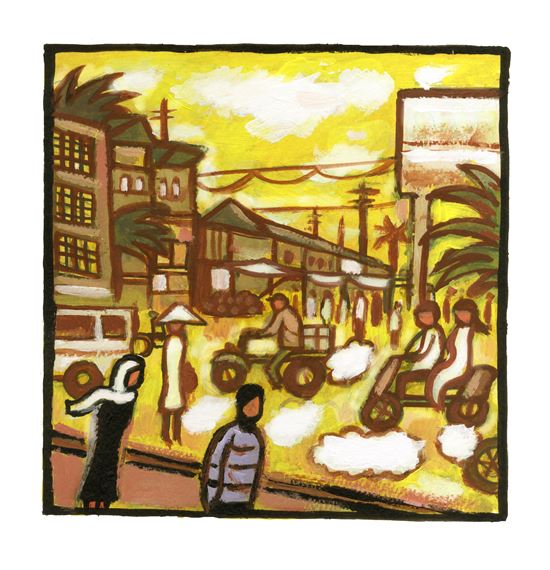

“예전에 사이공이라 불리던 호치민 시에 내리자 마치 사우나에 들어온 것 같았어요. 습기에 가득 찬 후더운 공기, 열대 특유의 냄새가 풍겨 나오는 거리. 길거리를 가득 메우고 달리던 오토바이들이 인상적이었죠.”

하림은 추억을 떠올리며 말했다.

세미나는 시내 중심부에 있는 베트남 작가협회 이층 강당에서 열렸다. 미음자형으로 테이블을 배치해놓았는데, 정면 벽엔 베트남 국기와 호치민의 사진이 걸려있었다.

그리고 그 아래에 <환영 제2차 한-베트남 문학인 교류 세미나>라는 어색한 한글 글씨로 쓰인 플랭카드가 붙어있었다. 정면 테이블엔 주최측 회장단 대표들이 앉고 왼쪽 테이블엔 베트남 문인들이, 그리고 맞은 편 테이블엔 한국에서 온 문인들이 둘러앉았다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[칩톡]인텔, GPU 재진출 선언…](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025031309072266065_1741824442.jpg)