“어따! 쓰벌, 허벅지게 내리는구먼!”

그때 음식점 문이 열리면서 걸직한 목소리와 함께 남녀 한 무리가 들어왔다. 뜻밖에도 낮에 동묘 앞에서 본 각설이패였다. 남자 각설이가 먼저 들어오고 뒤이어 늙은 차력사와 여자 각설이, 뒤이어 낯모를 남녀 두엇이 차례로 들어왔다. 들어오는 그들의 머리와 어깨 위에 하얀 것이 묻어 있었다. 눈이었다.

“오머나! 눈이 오나 부네!”

윤여사가 그들을 보며 거의 감각적으로 소리를 질렀다. 순간 마흔 줄의 여자 속에 들어앉아 있던 십대 소녀가 눈 소리에 깡총거리며 튀어나온 것 같았다.

“오빠들, 우리 이차 가요! 홍대 어때?”

말을 하면서 벌써 엉덩이까지 들썩거렸다.

“어따, 이 아줌마. 되게 급하시네, 그랴.”

똥철이, 각설이 아저씨 흉내를 내어 제법 그럴 듯하게 퉁을 놓으며 웃었다.

“남은 거는 먹고 가야지? 요즘처럼 살기 어려운 판에....”

“숯 다 됐는데.... 탄 거 먹으면 암 걸린다는 것두 몰라?”

“그럼, 남은 술이라도 마시고 가자. 딱 한잔씩 나오겠구먼.”

그러면서 병에 남아있던 술을 하림의 잔과 윤여사의 잔에 채우고, 자기 잔마저 채웠다. 그리곤 하림을 향해,

“군말 말구 오케이 해! 가서 한동안 푹 쉬다가 와. 너 없다고 대한민국 서울 안 돌아가는 것 아니니까 걱정말구. 알았지? 거기 가서 우리들 망명정부나 하나 세워둬.... 나랑 윤여사 가끔 한 번씩 놀러 갈 테니까.”

하고 못이라도 박듯이 말했다.

“자아, 그럼, 우리, 위하여 한번 한 다음, 이차 가자구. 이차는 윤여사가 책임지는 거야! 소개비 대신.....”

“그러슈.”

동철의 넉살에 윤여사가 순순히 응했다. 그 정도야 이미 각오하고 있었다는 투였다.

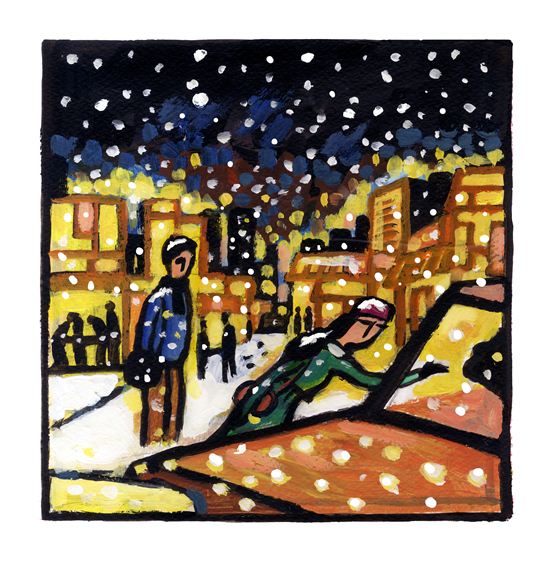

일차 계산은 동철이 하도록 내버려두고, 두 사람은 외투를 챙겨 입고 밖으로 나왔다. 그리고 먼저 약속이나 한 듯이 하늘 쪽을 보았다. 어두운 밤하늘을 가득히 메우며 떨어지는 가비얍은 율동들.....

과연 눈이었다.

어느새 텅 빈 동묘 앞 골목길에 눈이 내리고 있었다. 도시 위로 분분히 흩날리며 내리는 눈은 도시의 풍경을 거짓말처럼 바꾸어놓고 있었다. 계산을 끝낸 동철이 부지런히 따라 나왔다. 아까 갈 때와는 완전히 다른 포지션이 된 것이었다. 동묘 긴 담장 아래 낮의 좌판 대신 군데군데 포장마차가 서있었다. 종로를 통과하는 바쁜 차소리만 밤하늘 높이 시끄럽게 울려 퍼지고 있었다.

“만나서 반가웠어요.”

아까 오후 네 시, 처음 만났을 때처럼 윤여사가 쾌활한 목소리로 말했다.

“우리 고향 마을, 생각보담 좋을 거예요. 이번 개 사건만 나지 않았어도.... 그게 다아 외지인들이 들어오고부텀 생긴 일이죠, 뭐.”

“글쎄요.... 난 아직 대답하지 않았는데.....”

하림은 자신 없는 투로 말했다.

하긴 동철이 말마따나 자기가 없다고 하여 서울이 달라질 것도 없었다. 아니, 갑자기 증발해 버렸다 해도 뭐라 할 사람이 있을 것 같지는 않았다. 차라리 그렇게 조용히 증발해버리고 싶은 기분이 아니들지 않는 것도 아니었다.

“

택시! 아저씨, 홍대 가요! 세 사람....!”

어느새 길거리로 달려 나간 윤여사가 힘차게 택시를 잡는 소리가 들렸다.

그녀의 달뜬 목소리 위로 눈발이 분분히 날리고 있었다.

글 김영현/그림 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![휴게소 가서 화장실만?…차 세우게 만드는 이유가 있네[디깅 트래블]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021612252143419_1771212320.jpg)