G90·EV9 레벨3 자율주행 기술 탑재 연기

최고 속도 80㎞/h·야간 자율주행 등 기술적 어려움

레벨3 자율車 사고 시 제조사 책임 부담 높아

기술 완성도 떨어지면 소송·리콜 리스크 직면

국제협의기구 레벨 2.9 수준 자율차 입법 추진

현대차·기아의 레벨3 자율주행 양산차 출시가 계속해서 미뤄지고 있다. 거듭되는 출시 지연에 소비자들이 피로감을 느끼는 가운데 국내 자율주행 업계 전반의 근본적인 문제점을 짚어봐야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 논란의 핵심은 자율주행 시스템과 사람이 교대로 운전하는 레벨3 자율주행차의 사고 책임 소재에 대한 부분이다. 업계에서는 운전·보행자의 안전을 유지하면서도 기술 발전을 저해하지 않는 사회적인 합의점 마련이 필요하다는 주장이 나온다.

28일 본지 취재를 종합하면 최근 기아는 EV9 카탈로그에서 레벨3 자율주행 옵션인 'HDP(Highway Driving Pilot)'를 뺐다. HDP는 고속도로에서 최고 속도 80km/h까지 운전대에서 손을 놓고 달릴 수 있는 자율주행 기능이다. 기아는 지난 6월 EV9을 출시하면서 레벨 3 자율주행 옵션을 넣은 EV9 GT라인 트림의 연내 출시를 예고했다. 하지만 기술적인 한계에 부딪히면서 출시 일정은 무기한 연기됐다.

현대차·기아의 레벨3 양산차 출시 연기는 이번이 처음이 아니다. 지난해 현대차는 제네시스 플래그십 세단 G90에 레벨3 자율주행을 최초로 적용할 계획이었다. 하지만 기술과 안전성을 확보한다는 이유로 올해 상반기로 출시를 미뤘다. 올해 3월 G90 연식변경 모델이 출시됐으나 결국 레벨3 자율주행 기술은 빠졌다.

글로벌 자율주행 업계는 양산차 분야에서 레벨3, 로보택시 같은 모빌리티서비스 분야에선 레벨4 수준에서 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다. 미국자동차공학회는 자율주행 기술의 고도화를 레벨0에서 레벨5까지 6단계로 나눠 규정한다. 레벨이 높아질수록 완전자율주행에 가깝다. 레벨3는 지역·상황에 따라 사람과 시스템이 나누어 운전하는 수준이다. 레벨4부터는 운전석에 사람이 없어도 된다. 시스템이 전적으로 운전하되 특정 지역과 상황에서만 자율주행이 가능하다.

세계 최초 80㎞/h 레벨3 양산차, 상품성·기술력이 문제

업계에선 현대차·기아의 레벨3 양산차 출시 연기의 이유를 다양하게 분석한다. 우선 상징성과 기술적 한계, 상품성 사이에서 고민 때문이다. '세계 최초 80㎞/h 레벨3 자율주행 양산차 출시'라는 타이틀을 보유하기 위해 무리하게 개발 일정을 잡았다는 비판도 제기된다.

현재 레벨3 자율주행차 양산에 성공한 업체는 혼다(2021년)와 메르세데스-벤츠(2022년) 두 곳뿐이다. 혼다가 생산한 레전드는 100대 한정 판매이기에 진정한 레벨3 양산차로 보기는 어렵다. 벤츠가 신형 S클래스에 적용한 레벨3 자율주행 기술은 현재 독일과 미국 캘리포니아·네바다주에서만 운행 가능하다. 또한 낮 시간대 맑은 날씨에서만 작동한다. 최고 속도도 60㎞/h에 불과하다.

현대차·기아는 최고속도를 80㎞/h로 끌어올리고자 했다. 실제 고속도로에서 고속주행이 가능한, 쓸만한 상품성을 갖춘 레벨3 양산차를 내놓는다는 전략이다. 또한 우천 시 또는 야간에도 제한적으로 작동이 가능하다는 목표를 세웠다. 경쟁사 대비 자율주행 운행가능영역(ODD·operational design domain)을 넓혀 경쟁력을 확보한다는 계산이다. 이 때문에 옵션 가격도 역대 최고가인 750만원으로 책정했다. 옵션 가격만 EV9 사륜구동 기본 모델 가격의 10%와 맞먹는다.

하지만 업계에선 이같은 ODD 확장 전략이 현대차·기아의 발목을 잡았을 것으로 본다. 주행 속도가 높아지면 그만큼 초당 분석해야 하는 데이터의 양은 기하급수적으로 늘어난다. 데이터 처리 속도가 빨라져야 하기에 프로세서·통신 사양도 뒷받침돼야 한다. 이에 따른 검증 시간도 늘어난다. 업계 연구에 따르면 자율주행차 1대가 1시간 운행하면서 생성하는 데이터의 양은 4000GB다. 이는 90분짜리 영화를 8000편 다운받을 수 있는 용량이다.

자율주행 업계 관계자는 "ODD를 좁히자니 상품성이 떨어지고 넓히자니 기술적 한계에 부딪히는 상황이 왔을 것"이라며 “일정에 쫓겨 완성도가 떨어지는 제품을 내놓으면 각종 소송·리콜 리스크에 직면할 수 있다"고 지적했다.

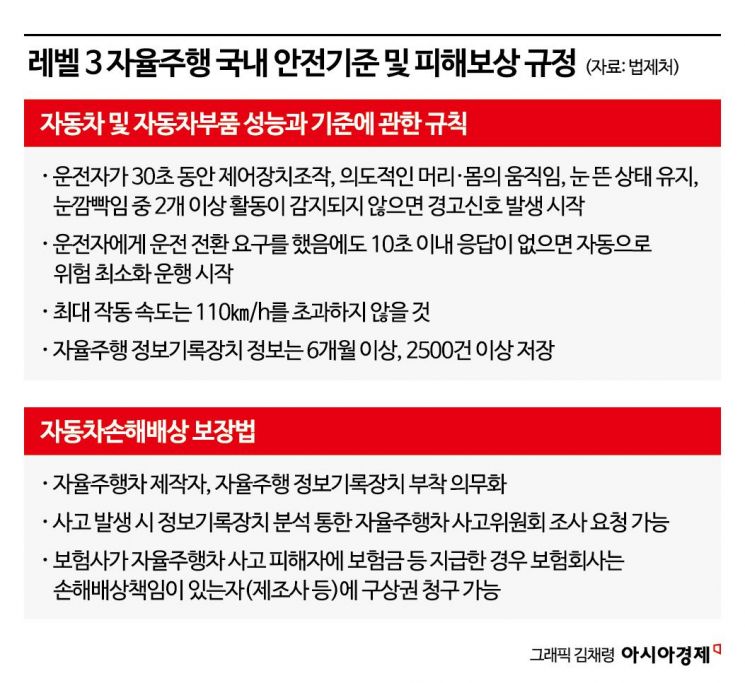

레벨3 자율주행차, 사고 시 제조사 책임부담 높아

자율주행차 사고 책임 소재가 출시 지연의 주된 원인이라는 분석도 있다. 레벨3 자율주행차부터는 운전의 주체가 사람과 자동차로 나뉜다. 평소엔 사람이 운전하고 자율주행이 허용된 특정 장소·상황에서는 차량이 운전을 도맡아 하는 식이다. 따라서 레벨2 자율주행차까지는 모든 사고의 책임을 사람이 지지만, 레벨3부터는 당시에 누가 운전하고 있는지를 따져서 운전자와 제조사가 책임을 나눈다. 이를 분별하기 위해 일종의 블랙박스 같은 자율주행정보 기록장치 장착을 의무화했다.

사고가 나면 일단 운전자 보험으로 처리를 하고 이후에 제조사와 운전자의 과실을 따진다. 제조사의 과실이 인정될 경우 보험사는 제조사에 구상권을 청구할 수 있다. 당사자 간의 이견이 있을 경우에는 자율주행차 사고조사위원회를 통해 잘잘못을 따져볼 수도 있다. 따라서 기술적 완성도가 떨어지는 레벨3 자율주행차를 출시했다가는, 제조사는 소비자 신뢰도 저하뿐만 아니라 엄청난 리콜·소송리스크에 직면할 수 있다.

이 때문에 테슬라는 자사의 풀셀프드라이빙(FSD) 베타 버전을 레벨2 수준이라고 주장한다. 그러면서도 각종 광고나 마케팅에서는 레벨3 이상의 기능인 것처럼 꾸며 말한다. 제조사의 책임은 피하면서도 자율주행 고도화를 위한 광범위한 데이터를 확보하려는 일종의 꼼수다. 실제로 업계에서는 테슬라 자율주행 기술 수준을 레벨3 그 이상으로 보고 있다. FSD는 야간이나 우천 시에도 운행이 가능하고 고속도로가 아닌 일반도로에서 신호등을 인식해 교차로를 통과하기도 한다. 최고 운행 속도는 150㎞/h다.

지금 뜨는 뉴스

하지만 테슬라가 최근 각종 소송에 시달리면서 각국 교통당국도 테슬라의 행보를 예의주시하고 있다. 이같은 상황에서 현대차·기아가 테슬라 같은 전략을 구사하기는 어렵다. 하지만 글로벌 자율주행 규제를 만드는 유엔 자동차 안전기준 국제협의기구(UN WP29)에서 레벨3 자율주행차에서 제조사의 책임부담을 덜어주는 방향으로 입법을 추진 중이다. 자율주행 기술의 상용화 범위는 레벨 2.9 수준까지 늘리되 운전자의 책임을 보다 강조하는 방식이다. 운전·보행자의 안전을 지키면서도 기술 개발을 늦추지 않기 위해 사회적 합의점을 찾아가는 과정이다. 당장 내년 1월 이같은 법안의 개정 논의를 앞둔 상황에서 현대차·기아가 굳이 레벨3 양산차 출시를 앞당길 이유가 없다는 추측도 나온다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)