국민안전처 지난달 말 화재 교통 분야 지자체별 안전지수·등급 공개...산정 기준 '농어촌에 불리' 비판 제기돼...전남도 등 일부에선 보정 요구...부정확한 지수로 피해 발생하면 누가 보상?

▲김포 제일모직 물류창고 화재(사진=아시아경제DB)

▲김포 제일모직 물류창고 화재(사진=아시아경제DB)

[아시아경제 김봉수 기자]지난달 말 정부가 지자체별 화재ㆍ교통안전지수를 평가해 등급을 매겨 발표한 것을 두고 현실적이지 못하다는 지적이 일고 있다. 대체로 화재ㆍ교통 분야에서 도시 지역보다 농촌 지역이 안전하지 못한 것으로 나타났는데, 건물ㆍ공장ㆍ도로ㆍ차량 등 화재ㆍ교통사고 등 위험 요인이 훨씬 많은 도시 지역이 농촌보다 안전하다는 게 상식적으로 이해가 안 된다는 것이다. 특히 일부 도서 지역의 경우 화재 발생 건수가 인근 지역에 비해서도 훨씬 적은 데도 불구하고 등급 평가에서 최하위를 받자 "황당하다"는 반응이다. 농어촌 지역에 구조적으로 불리할 수 밖에 없는 산출 기준 때문으로, 안전 등급 평가 결과로 인한 낙인효과 등 부작용이 우려되는 만큼 보다 신중한 평가가 필요하다는 지적이다.

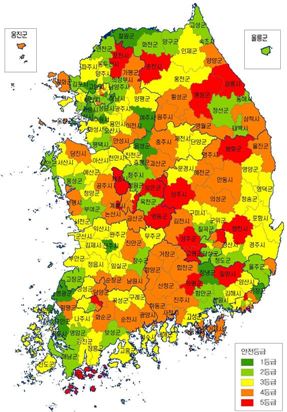

2013년 기준 기초 지자체별 화재 안전 등급도

2013년 기준 기초 지자체별 화재 안전 등급도

안전처 평가 결과 화재 분야 최하위인 5등급을 받은 전남 완도군이 대표적 사례다.

소방통계에 따르면, 인구 5만5000명 규모인 완도군은 인근 지역에 비해 화재가 적은 지역이다. 최근 5년간 화재사고는 매년 평균 약 50여건 발생, 평균 1.2명이 사망하고 1.8명이 상해를 입었다. 이는 인근 해남군(2등급ㆍ인구 7만7000명)이 2013년 한해동안 116건의 화재가 발생, 3명이 부상당한 것과 비교해 볼때 사망자 수만 다소 많을 뿐 발생건수는 훨씬 적다. 이밖에 전남 등 농어촌 지역들은 상대적으로 점수가 낮고 도시 지역은 대체로 점수가 높은 경향을 보였다.

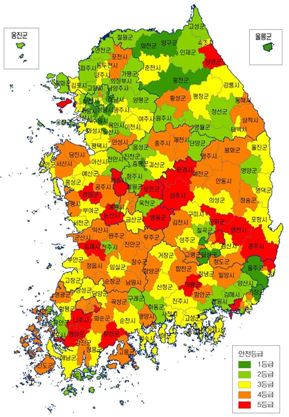

그러나 이에 대해 해당 지자체들은 "공정하고 객관적 평가가 이뤄졌는지 의문"이라고 반발하고 있다. 상식적으로 건물ㆍ공장ㆍ차ㆍ도로가 많은 도시 지역이 한적한 농어촌 지역보다 화재ㆍ교통 분야에서 더 안전하다는 것은 이해가 안 된다는 지적도 나온다.

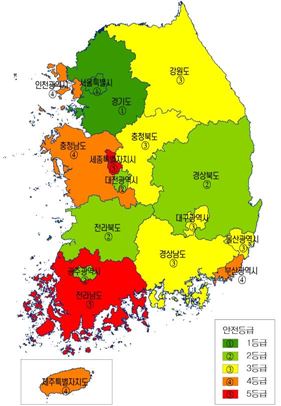

2013년 기준 광역자치단체별 화재 안전 등급도

2013년 기준 광역자치단체별 화재 안전 등급도

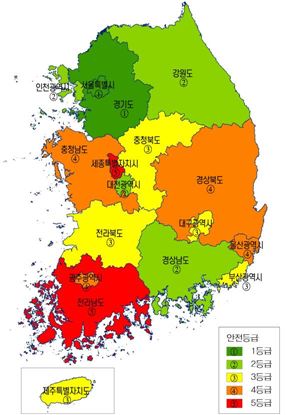

전문가들은 안전처의 안전지수 산출식에 문제를 제기하고 있다. 농어촌 지역이 불리할 수 밖에 없는 구조로 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 것이다. 안전처는 2013년 화재ㆍ교통사고 통계에서 1만명당 사망자수를 기준으로 각 지표를 더하고 빼서 안전 등급을 산출했다. 문제는 산출식의 구조다. 농어촌 지역이 불리하게 할 수밖에 없다. 화재 분야의 경우 산림 면적이 넓으면 감점을 받는다. 반면 시가지 등 도시화 지역 면적 크기, 의료기관의 병상수, 지자체의 재정자주도 등 도시 지역이 유리한 점은 가점 요인이다. 교통사고 분야도 농어촌 지역의 특성상 감점요인(노인ㆍ외국인 귀화자 등 재난 약자수)이 많고 가점 요인(의료기관 병상수ㆍ구조구급대원수ㆍ인구밀도)은 적다.

예컨대 산림ㆍ바다 면적이 넓고 노령인구ㆍ기초생활보장 수급자가 많은 광역자치단체는 안전지수 산정 과정에서 하위 등급을 받을 수밖에 없다. 인구 1만명 당 화재 사망자수가 많을수록 안전이 취약한 것으로 평가를 받는데 젊은이들에 비해 노인들이 화재사고에 취약한 만큼 노령인구가 많은 지역이 절대적으로 불리하다는 것이다.

2013년 기준 기초지자체별 교통안전 등급도

2013년 기준 기초지자체별 교통안전 등급도

이에 대해 완도군 관계자는 "그런 평가가 있는 줄도 몰랐다. 우리한테는 확인 전화 한 통도 공문 한 장도 보내고 받은 적이 없다"며 "나름대로 의용소방대 지원도 착실히 하는 등 화재로부터 잘 대처하고 있다고 생각해왔는데 왜 이런 결과가 나왔는지 모르겠다"고 말했다. 그는 이어 "섬 지역이라서 화재 걱정은 별로 하지 않고 살았는데 전국적으로 이미지가 좋지 않게 형성될까 걱정된다"고 덧붙였다.

전남도 관계자는 "교통이나 화재 등은 농촌 지역과 도시 지역이 기본적인 여건이 완전히 다르다"며 "재정자립도나 구조구급대원수, 병상수 등 농어촌 지역이 불리하지만 실질적으로는 안전도와 큰 관련이 없는 것들이 포함돼 있다"고 지적했다. 전남도는 이와 관련 안전처에 안전 등급 평가 기준을 조정해달라고 요구한다는 방침이다.

2013년 기준 광역지자체별 교통안전등급도

2013년 기준 광역지자체별 교통안전등급도

한 광역자치단체 관계자는 "지역별 안전 수준을 객관적으로 평가한다는 취지는 좋지만 실제 현실을 정확히 객관적으로 반영되도록 기준이나 지수를 반영했어야 한다"며 "벌써부터 낮은 등급 지역들은 '낙인 효과'를 우려하고 있는데, 부정확한 안전지수로 인한 부동산 가치 하락ㆍ인구 유출 등의 피해가 현실화되면 누가 책임질 것인가"라고 지적했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)