기초과학연구원, 반응성 별세포 변화 관측

아세트산 대사 저하 현상, PET로 촬영해

국내 연구진이 알츠하이머 치매 환자의 뇌세포가 어떻게 변하는지 확인할 수 있는 영상 촬영 기술을 개발했다. 초고령화시대 건강·복지에 최대 적인 치매의 조기 진단과 치료에 청신호가 켜졌다.

기초과학연구원(IBS)은 이창준 인지및사회성연구단장 연구팀이 윤미진 세브란스병원 핵의학과 윤미진 교수, 류훈 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소 책임연구원 연구팀과 함께 알츠하이머 치매 뇌에서 나타나는 반응성 별세포와 이로 인한 신경세포 대사 저하를 영상화하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

노인성 치매의 대표적인 원인 중 하나인 알츠하이머 치매는 뇌 염증반응을 동반하는 것으로 잘 알려져 있다. 뇌 염증반응이 일어날 때 가장 먼저 나타나는 현상 중 하나는 뇌에서 가장 많은 수를 차지하는 별 모양의 비신경세포인 별세포(Astrocyte)의 크기와 기능이 변하는 반응성 별세포화(Reactive astrogliosis)다.

연구팀은 앞선 연구에서 반응성 별세포가 마오비(MAO-B) 효소를 발현해 푸트레신(Putrescine)으로부터 억제성 신경전달물질인 가바(GABA)를 생성해 기억력 감퇴를 일으킴을 확인했었다. 최근에는 별세포 내 요소를 생성하는 요소회로의 존재를 확인하고, 활성화된 요소회로가 치매를 촉진함을 규명했다.

그러나 반응성 별세포의 이러한 임상적 중요성에도 불구하고, 임상 수준에서 유의미하게 이 세포를 영상화해 관찰 및 진단할 수 있는 뇌신경 이미징 기술은 아직 개발되지 않았다.

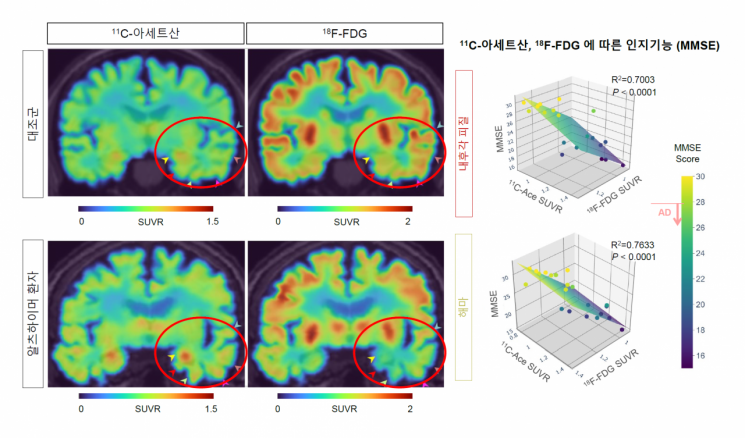

연구팀은 탄소11-아세트산(11C-acetate)과 불소18-플루오로데옥시글루코오스(18F-FDG)를 함께 활용한 양전자 방출 단층 촬영(Positron Emission Tomography·PET) 영상으로 알츠하이머 환자에서의 반응성 별세포와 이에 의한 신경세포의 포도당 대사 저하를 영상화할 수 있음을 보여줬다. PET는 특정 물질에 선택적으로 결합하는 방사성의약품이 방출하는 양전자를 측정하여 인체의 생리?화학적, 기능적 3차원 영상을 보여주는 기술이다. 11C-Acetate는 추적물질인 아세트산을 흡수하는 세포를 영상화해 주로 암 진단에 사용된다. 8F-FDG는 포도당을 추적하여 뇌의 활성을 모터링하는 데 사용되고 있다.

연구진은 반응성 별세포 유도 동물 모델을 PET 영상 촬영을 통해 확인한 결과, 반응성 별세포화가 반응성 별세포의 아세트산 대사를 활성화시키고 주변 신경세포의 포도당 대사 억제를 유도하는 것을 밝혔다. PET 영상과 함께 면역조직화학 및 전기생리학적 방법을 포함한 다각적인 분석을 통해 아세트산이 반응성 별세포화를 촉진시켜 푸트레신 및 가바의 생성으로 유도, 치매를 유발함을 밝혔다.

흔히 ‘식초’로 잘 알려진 아세트산은 별세포의 에너지원으로 기능하는데, 별세포에서 특이적으로 발현하는 모노카복실산 수송체1(Monocarboxylate transporter 1·MCT1)에 의해 반응성 별세포에서 아세트산을 과도하게 흡수해 반응성 별세포화를 더욱 촉진시켰다. 또한 아세트산이 독성물질인 아밀로이드 베타를 처리한 별세포에서 유도되는 반응성 별세포화와 요소회로 활성화, 그리고 이에 따른 푸트레신과 가바 생성을 촉진하는 것을 확인했다.

반대로, 반응성 별세포화를 억제하거나 MCT1의 발현을 억제했을 때 별세포의 아세트산 대사와 주변 신경세포의 포도당 대사가 정상적으로 회복됐다. 이러한 대사변화는 다양한 알츠하이머 동물 모델과 실제 알츠하이머 환자에게도 동일하게 발견됐으며, 대사변화가 심할수록 알츠하이머 환자의 인지기능도 크게 저하됐다.

지금까지 아밀로이드 베타는 치매의 주원인으로 알려졌다. 그러나 이를 표적으로 하는 PET 영상은 임상에서 환자를 진단하는 데 한계가 있었다. 또 아밀로이드 베타를 제거하는 것을 목표로 하는 치매 치료제는 현재까지 모두 실패했다.

이번 연구는 11C-Acetate와 18F-FDG를 활용한 PET 영상이 반응성 별세포와 기능적으로 억제된 신경세포를 임상 수준에서 진단하는 데 활용될 수 있음을 밝혀 알츠하이머 치매의 조기 진단의 가능성을 보여줬다. 무엇보다, 아세트산과 MCT1 수송체에 의한 반응성 별세포화 촉진 기전을 밝힘으로써 새로운 치매 치료제의 표적을 제시했다.

연구팀은 “이번 연구는 최근 치매의 핵심 원인으로 조명되고 있는 반응성 별세포를 환자 뇌에서 직접 가시화할 수 있음을 보여주어 학술적, 임상적 가치가 크다”며 “아세트산이 별세포의 에너지원으로써 작용할 뿐만 아니라, 반응성 별세포화를 촉진할 수 있음을 밝혀 뇌질환에서 반응성 별세포화가 유도되는 새로운 기전을 제시했다”고 설명했다.

이어 “반응성 별세포는 정상 상태와 달리 아세트산을 과다하게 흡수하는 대사 이상을 보였다. 이렇게 흡수된 아세트산은 세포 내 염증 반응을 촉진하는데 중요한 역할을 한다는 것을 발견했다”라며 “알츠하이머 동물 모델을 통해 아세트산의 이동통로가 되는 MCT1을 억제했을 때, 상당히 유의미한 회복이 나타남을 확인했다. MCT1이 새로운 알츠하이머 치매 치료 타겟이 될 수 있을 것”이라고 전했다.

지금 뜨는 뉴스

이 연구결과는 지난 17일 뇌과학 분야 학술지인 ‘브레인(Brain, IF=15.255)’에 온라인 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)