4명 사망 124명 부상, 의정부 화재 인명피해 왜 커졌나

10층 이하 건물은 의무 설치대상서 제외돼 초기 진화 못해

도시형생활주택 안전규제 완화 외장재 스티로폼 타고 불길 확산

밀집된 건물·좁은 도로에 소방차 진입 방해 구조작업도 늦어

[아시아경제 김재연 기자, 이민찬 기자, 경기(의정부)=유제훈 기자] "화재는 초고속, 진화는 거북이"

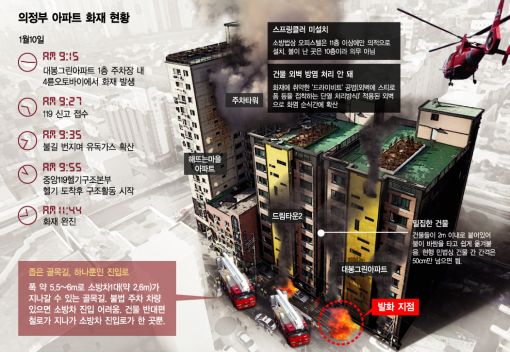

새해 벽두 주말에 일어난 의정부 오피스텔 화재는 순식간에 불이 크게 번져 12일 현재까지 128명의 사상자를 냈다. 이처럼 많은 사상자가 발생한 것은 가연성 소재의 외벽, 스프링클러조차 없는 부실한 소방 설비, 소방차 진입이 어려운 좁은 도로가 복합적으로 작용했기 때문이라는 분석이다.

◆외장재가 연료 역할= 불에 잘 타는 건물 외장재가 불을 순식간에 키웠다. 이번에 화재가 난 건물은 많은 오피스텔이나 도시형생활주택처럼 외관을 세련되게 하려고 골조에 외장재를 덧붙였는데 그 재료가 불에 잘 타는 스티로폼이어서 삽시간에 불이 번져 나갔다는 것이다. 이 때문에 가연성 재질의 외장재를 사용치 않도록 강제하는 방안을 검토해야 한다는 목소리가 뒤늦게 나오고 있다.

이번에 화재가 난 10층짜리 대봉그린 도시형생활주택 등 중소형 건축물은 외벽 마감재의 난연 성능에 대한 규제가 없다. 건축법은 "건축물 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료로 해야 한다"는 의무 규정을 두고 있지만 시행령에서 30층이상 고층이거나 상업지역 내 음식점이나 유흥주점, 학원, 고시원 등으로 건축물의 용도범위를 좁혀놓았다.

이 때문에 도시형생활주택이나 오피스텔 건축주들은 외장재로 굳이 비싼 불연재나 준불연재, 난연재를 쓰지 않고 가연성 스티로폼 소재를 선택한다. 건축업체 대표인 A씨는 "오피스텔 등 소규모 주택 건축주들은 외관을 예뻐 보이게 하거나 단열, 방수, 방음 등의 성능을 개선하기 위해 외장재를 쓰는 경우가 많다"며 "알루미늄패널이나 세라믹패널, 유리섬유패널보다는 값싼 스티로폼 샌드위치패널을 쉽게 선택하게 된다"고 말했다.

◆스피링클러 비용 6000만원에 갈린 생사= 화재가 빠르게 번진 데에는 스프링클러가 설치되지 않았던 탓도 컸다. 스프링클러 설치 유무가 초기 화재 진화에 중요한 역할을 한다는 것은 이번 화재 이튿날인 11일 오후 대봉그린아파트에서 불과 400m밖에 떨어지지 않은 곳에 위치한 19층 건물인 신한헤스티아 10층 오피스텔 내부에서 이러난 화재가 금세 진화된 것에서 드러난다.

불은 실내의 전자렌지와 드럼세탁기, 내부 벽면을 태우다가 작동한 스프링클러에 의해 진화됐다. 오피스텔 관리사무소는 스프링클러가 작동한 것을 확인한 뒤 119에 신고했으며 소방관과 경찰관이 잠긴 현관문을 개방했을 때 불은 이미 꺼져 있었다.

소방 관련 규정에 따르면 대봉그린아파트는 10층짜리여서 스프링클러를 설치해야 할 의무는 없지만 스프링클러가 설치돼 작동했다면 최소한 화재가 급속도로 번지는 것을 막을 수 있었다는 지적이 이 때문에 설득력을 얻고 있다. 업계 관계자에 따르면 대봉그린아파트에 스프링클러를 설치하는 데 들어가는 비용은 대략 6000만원이다.

◆밀집된 건물ㆍ좁은 도로 진화 방해='대봉그린아파트'에서 시작된 불길이 인근 단독주택과 드림타운·해뜨는마을아파트로 빠르게 옮겨 붙게 된 것은 거센 바람 탓도 있었지만 건물 간 거리가 1~2m에 지나지 않았던 탓이 컸다. 처음 불이 옮겨붙은 건물인 드림타운 아파트는 대봉그린아파트와 1.6m밖에 떨어져 있지 않았고, 해뜨는마을아파트 역시 1.8m 차이에 불과했다. 전소되다시피 한 인근 단독주택도 화재가 시작된 주차장과 맞닿아 있어 빠르게 불이 옮겨 붙었다. 현행법상 공동주택은 다른 건물과 최소 2~6m에 달하는 거리를 두도록 규정돼 있지만 도시형 생활주택인 세 건물의 경우 예외대상이었다.

실제 생존자들 중에서는 옥상에서 다른 건물 옥상으로 '걸어서' 대피했다는 이들도 있었다. 대봉그린아파트 9층에 거주했던 생존자 김광식(24)씨는 "화재경보음을 듣고 나와 보니 아래층에 연기가 가득해 맨 윗층 기계실로 올라갔다가 옆 건물 옥상으로 대피했다"며 "건물 사이 간격이 (뛸 수 있을 정도로) 좁지는 않았지만 (건물의) 가장자리 부분을 통해 대피할 수 있었다"고 말했다.

이렇듯 세 건물과 인근 상가, 단독주택으로 빠르게 불이 옮겨 붙은 반면 진화속도는 상대적으로 매우 느렸다. 무엇보다 소방차가 진입하기 쉽지 않은 주택가 구조 탓이 컸다. 실제 세 건물은 인근 대로와 인접해 있었지만 진입로는 5~6m 남짓한 이면도로 하나에 불과했다. 그마저도 주차장 부족으로 불법주차된 차들이 많아 소방차가 신속히 진입하지 못했다.

택시기사 김모(52)씨는 "불이 난 아파트는 차량 5~6대만 주차해도 진입이 어려울 정도로 좁아 평소에도 불법주차가 적지 않았다"며 "인근에 전철선로와 작은 건물들이 밀집돼 있어 구조 활동이 쉽지 않았을 것"이라고 말했다.

김재연 기자 ukebida@asiae.co.kr

이민찬 기자 leemin@asiae.co.kr

경기(의정부)=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]검찰, '1억 공천헌금' 강선우·김경 구속영장 청구](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020911364534184_1770604605.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)