[추석밑 시름깊은 건설사]숫자로 본 불황 지표

숫자로 본 건설업 불황 지표

[아시아경제 박미주 기자, 이민찬 기자]올해 건설업황은 최악의 상태에 빠졌다. 해마다 줄어드는 매출이익률과 수익률 등 각종 건설경영 지표가 이를 방증한다. 2008년 글로벌 금융위기 때보다도 수치가 저조하다. 전문가들은 정부의 재정여력이 줄어들면서 건설시장이 더 어려워질 것으로 관측했다.

13일 대한건설협회에 따르면 지난 7월 국내 건설공사 수주액은 6조7412억원으로 지난해 같은 기간보다 10.5% 줄었다. 12개월 연속 감소세다.

연도별 건설수주액은 8년 만에 100조원대 아래로 추락할 것으로 전망된다. 글로벌 금융위기가 불어 닥친 2008년에도 국내건설수주액은 100조원 이상이었다. 2008년 120조851억원, 2009년 118조7142억원, 2010년 103억2298억원, 2011년 110조7010억원, 2012년 101조5061억원이었다. 그러나 올 상반기에는 45조8926억원을 기록했다.

월별 수주액이 지난해 같은 기간보다 줄어드는 추세인 것을 감안하면 올해 총 수주액은 100조원을 넘기 어려울 것으로 예측되고 있다. 지난 6월 한국건설산업연구원은 올해 국내 건설수주는 지난해보다 2.8% 감소한 98조7000억원에 그칠 것이라고 예상했다. 2005년 99조4000억원을 기록한 이후 8년 만이다.

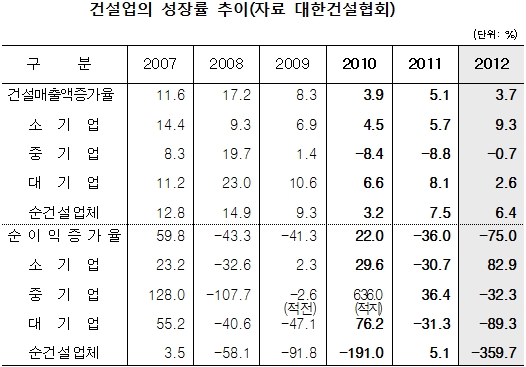

이외 각종 건설관련 지표 역시 건설업황이 최악의 상태라는 것을 보여주고 있다. 건설업 매출액 증가율은 2008년 19.6%에서 2011년 8.1%, 2012년 5.9%로 낮아졌다. 매출액 영업이익률도 2008년 5.8%에서 2011년 4.1%, 2012년 3.2%로 떨어졌다. 순이익증가율을 기준으로 보면 2008년 이후 2010년을 제외하고 모두 마이너스 성장했다. 지난해 하락폭은 더 크다. 2008년 -43.3%, 2009년 -41.3%, 2010년 22.0%, 2011년 -36.0%, 2012년 -75.0%를 나타냈다.

주택 분양 실적도 감소세다. 한국주택협회에 따르면 올해 9월 대형 건설사들의 계획 대비 실제 분양 비율이 11.9%에 불과한 것으로 조사됐다. 분기별 분양실적도 지난해 같은 기간보다 줄었다. 1분기에는 1만8232가구로 지난해 같은 기간 대비 28.0% 감소했다. 2분기에는 3만4671가구로 6.6%, 3분기에는 1만4777가구로 46.6% 줄었다.

건설업황이 최악으로 치닫는 것은 글로벌 경기침체가 원인이다. 그러나 더 큰 요인은 정부가 건설경기에 투입할 재정 여력이 없다는 점이다. 대한건설협회 관계자는 "2008년에는 금융위기 때도 정부가 사회간접자본(SOC) 등에 재정을 투입하면서 업황이 급격히 나빠지지는 않았지만 지금은 재정 투입 여력이 없어서 더 어려워지고 있다"고 말했다.

국토교통부의 올해 SOC분야 예산은 21조7000억원으로 지난해 예산인 19조7000억원보다 약 10% 늘었다. 이는 이명박정부 시절 짜놓은 예산이다. 지난 정부에선 4대강 살리기 사업과 혁신도시 등을 추진하면서 건설 경기에 긍정적인 영향을 줬다.

문제는 앞으로다. 박근혜정부는 공약가계부를 통해 앞으로 SOC분야 예산을 5년간 11조6000억원이 삭감하겠다고 밝혔다. 방문규 기획재정부 예산실장은 지난 6월 열린 '시도 지방재정협의회'에서 SOC 투자 감소와 관련 "이번 세출절감은 과도한 투자규모의 정상화 과정"이라며 SOC 예산 감축 전망을 확실시했다.

실제 최근 재정당국이 국회로 넘긴 2014년 예산안에는 SOC예산이 대폭 삭감됐다. 내년 지방선거를 앞둔 여당이 SOC 예산 확보에 나선다 해도 큰 틀에선 변화를 주기 힘들다는 게 전문가들의 의견이다.

이복남 건설산업연구원 연구위원은 "연령구조가 바뀌며 SOC보다 복지 쪽으로 예산이 집중되고 있다"며 "미국에서 1980년대부터 인프라 투자를 소홀히 했던 것이 국력 쇠퇴의 원인이라는 반성론이 나오고 있음을 상기해야 한다"고 강조했다.

박미주 기자 beyond@asiae.co.kr

이민찬 기자 leemin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020509403529611_1770252035.jpg)