[아시아경제 김철현 기자]교육과학기술부는 국내 연구진을 포함한 국제공동연구팀에 의해 거대질량 블랙홀이 별을 삼키는 순간이 포착됐다고 25일 밝혔다. 이번 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 네이처(Nature)지 25일자에 게재됐다.

이번 연구는 미항공우주국(NASA)을 비롯해 한국, 이탈리아, 영국, 일본, 대만 등 6개국 58명이 공동으로 수행했다. 국내에서는 서울대학교 임명신 교수가 이끄는 초기우주천체연구단 소속 연구진 5명과 한국천문연구원 전영범, 성현일 박사가 참여했다.

교과부에 따르면 대부분 천문학자들은 은하 중심부에 거대질량 블랙홀이 존재하고 별이 블랙홀에 가까이 가면 블랙홀의 강한 중력으로 산산조각 나며, 그 잔해가 블랙홀로 떨어지는 과정에서 밝은 빛을 낸다고 보고 있다. 하지만 그 순간을 실제 관측하지는 못했다.

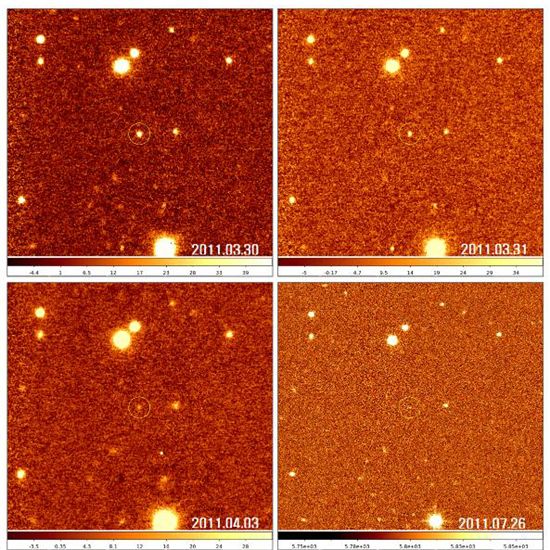

연구팀은 미국 NASA의 스위프트 위성을 이용해 지난 3월 28일 39억 광년 떨어진 곳에 있는 평범한 은하의 중심부가 갑자기 밝아지는 현상을 발견하고 이 천체를 'Swift J1644+57'로 명명했다.

연구팀은 이 'Swift J1644+57'의 밝기가 변하는 모양을 분석한 결과, 거대질량 블랙홀의 강한 중력으로 조각난 별의 잔해가 블랙홀로 떨어질 때 블랙홀에서 강한 광선다발이 특정 방향으로 뿜어져 나오는 것을 밝혀냈다. 이 과정에서 가시광선과 근적외선 자료의 대부분을 국내 연구진이 국내 연구시설로 분석해 연구에 기여한 것으로 전해졌다.

우리 연구진이 사용한 망원경은 ▲한국천문연구원의 보현산천문대 1.8m 망원경 ▲레몬산천문대 1m 망원경(미국 애리조나주 소재) ▲서울대 초기우주천체연구단의 주요 관측시설인 유커트(UKIRT) 4m 적외선 망원경(미국 하와이 소재) ▲우즈베키스탄 마이다낙 천문대 1.5m 망원경 등이다.

특히 한국천문연구원이 개발해 보현산 1.8m 망원경에 설치한 근적외선 카메라를 통해 관측이 쉽지 않은 근적외선 영역의 자료를 획득할 수 있었고, 이 자료는 'Swift J1644+57'의 분석에 핵심적으로 활용됐다.

임명신 교수는 "이론적으로만 예측된 현상을 직접 관측, 거대질량 블랙홀의 존재에 대한 새로운 증거를 제시했을 뿐만 아니라, 별이 산산조각나면서 블랙홀로 떨어질 때 강한 광선다발이 발사된다는 새로운 사실도 밝혀냈다"고 말했다.

한편 연구진에 따르면 우리은하 중심부에도 이번에 발견된 'Swift J1644+57'과 비슷한 크기의 거대질량 블랙홀이 존재한다. 여기에 별이 떨어져 강한 광선이 지구를 강타할 경우 상층대기가 증발하고 지상으로 유해한 방사선이 직접 내려올 수 있다.

김철현 기자 kch@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)