[이미지출처=연합뉴스]

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 윤신원 기자] 최근 벤처 기업가 출신 김병관 더불어민주당 의원이 정무위원회 소속 여야 의원들에게 '기업 주도형 벤처캐피털(CVC) 도입이 필요하다'는 내용의 '친전(親展)'을 보낸 게 화제가 됐다. 지난 2월에는 당시 본회의도 열지 못한 국회의 장기 파행과 관련해 문희상 국회의장이 국회 정상화를 촉구하는 친전을 보내기도 했다.

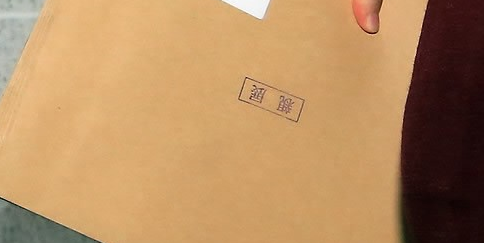

친전은 친하다 할 때 '친(親)'자와 펴다 할 때 '전(展)'자가 조합된 단어로 편지를 받을 사람이 직접 펴 보라고 편지 봉투에 적는 말이다. 일반인들에게는 '본인 개봉 요망' 정도로 해석하면 이해가 빠르겠다.

지금처럼 이메일(전자우편)이나 소셜네트워크서비스(SNS) 등 메신저 서비스가 발달하지 않았던 시절에는 밀봉된 노란 봉투에 '친전'이라는 도장을 찍어 비밀스럽게 의사소통을 하는 '친전 문화'가 있었다. 주로 힘 있는 조직에서 발달된 문화로 법조계나 재계 등은 물론 정치권에서도 가장 대표적인 소통수단으로 꼽혔다.

과거 정치권에서 친전은 매우 중요한 문화 중 하나였다. 당시 의원들은 하루 평균 1~2건의 친전을 받았다고 할 정도다. 보통 법안 처리를 협조해달라거나, 매우 중요한 사안을 확실하게 전달하기 위한 수단으로 쓰였다. 비밀스러운 소통수단이었던 만큼 수십 년 전에는 정치권 인물을 음해하는 내용이나 청탁을 목적으로 한 친전도 많았다.

이런 문화는 이메일의 발달 이후에도 상당히 오래 이어졌다. 꼭 전달돼야 한다는 이유 때문이다. 이메일로 전달된 친전은 확인을 못하거나 스팸메일로 분류될 가능성이 있다. 혹은 발신자가 고의로 편지를 지울 수도 있다. 반면 종이로 된 친전이 전달되지 않을 가능성은 거의 없어 친전 문화를 고집하는 의원들이 많았다고 한다.

지금은 친전 문화가 거의 사라졌고 카톡, 라인 등 메신저가 그 자리를 채웠다. 친전의 가장 큰 장점인 보안성이 보장되면서도 신속하게 전달이 가능해 친전보다 훨씬 편리하기 때문이다. 심지어 "메시지 옆에 뜨는 숫자 '1'이 사라졌는가"를 통해 발신자가 메시지를 읽었는지도 확인이 가능해졌다. 또 주요 현안을 실시간으로 확인할 수 있고 급한 경우에는 메신저로 회의를 대신하기까지 한다.

지금 뜨는 뉴스

그럼에도 종종 국회에는 이 친전이 등장한다. 이유가 뭘까. 지금의 친전은 비밀스러운 내용을 담은 서신이라기보다는 간절함을 담은 호소문의 의미에 더 가깝다. 친전은 펜으로 편지를 직접 적어 봉투에 넣고, 이를 밀봉해 친전이라는 도장을 붙여 발신자에게 직접 전달해야 하는, 수고로운 과정이 필요하기 때문에 수신자 입장에서는 그 간절함이 더욱 와닿을 수 있는 것이다.

윤신원 기자 i_dentity@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)