영화 '대배우'서 첫 단독 주연 오달수

20년차 무명 연극배우의 이야기

삶에 도전하며 부딪히는 주인공 "내 인생과 70%정도 닮았다"

코미디를 많이 했던 이유?

"그게 내가 잘하는 부분이니까. 못하는 걸 할 필요는 없지않은가"

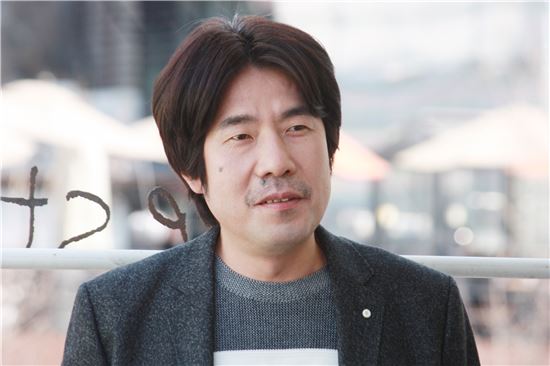

[아시아경제 이종길 기자]배우 오달수(48)의 별명은 '천만요정'이다. 출연하는 영화마다 대박을 친다는 뜻. '암살'을 만든 최동훈 감독(45)이 지었다. 오달수는 "애정이 깊은 별명"이라고 했다. "부담스럽지만 좋은 모습을 계속 보여 달라는 의미인 것 같아 책임을 느낀다"고 했다. 영화인생 15년의 발자취만으로도 자격은 충분하다. 1000만 관객 이상을 동원한 작품만 일곱 편. 현재까지 출연한 영화의 관객 수를 더하면 1억 명이 넘는다. 여유를 부릴 만도 한데 그는 30일 개봉하는 '대배우'의 시사회를 앞두고 두통에 시달렸다. 손익 분기점인 100만 명을 넘어야 한다는 강박관념 때문이다. "내가 잘 아는 연극판의 이야기여서 반가웠지만 너무 이쪽 바닥만 그려서 관객이 공감할 수 있을까 싶다. 연기를 하는 이유가 사람이 좋아서, 외로워서라지만 결국 관객에게 보여주고 심판받는 것이니까."

대배우는 오달수가 2002년 스크린 데뷔 이래 처음으로 단독 주연을 맡은 영화다. 그는 "촬영 내내 부담이 컸다"고 했다. "마흔한 번 촬영으로 찍은, 회차로 보면 그리 많지 않은 영화인데 내가 나오지 않는 회가 세 번 밖에 안 된다. '주연배우는 아무나 하는 게 아니구나' 생각했다. 4회차와 40회차 나오는 것은 아무래도 무게가 달랐다." 오달수가 연기한 장성필은 20년차 무명 연극배우다. 우여곡절 끝에 깐느박 감독(이경영)의 영화에 출연하면서 벌어지는 이야기를 담았다. 오달수는 "내 인생과 70% 정도 비슷하다"고 했다. "가면을 쓰고 연기하는 것이 아니라 자꾸 내가 튀어나와서 곤혹스러웠다"고 했다.

그는 스물한 살이던 1990년 극단 연희단거리패에 입단하면서 배우의 길을 걸었다. 무대에 서는 것이 즐거워 삼수로 겨우 들어간 대학(동의대 공업디자인학과)을 중간에 그만뒀다. "나랑 편의점에서 같이 물을 사먹던 사람이 최종 리허설 때 보면 그 사람이 맞나 싶을 정도로 아주 커 보였다. 그렇게 접하다 보면 연극이 자연스레 위대해 보인다. 특히 단체로 만드는 수공업 작업이 남루해 보여도 아름다웠다." 첫 작품은 '오구.' '문상객 1번'으로 출연했다. 대사는 '쓰리고' 하나. 두 시간 동안 마당에 앉아 화투를 쳤다. "인쇄물 배달 아르바이트를 하면서 극단 사람들과 친해졌는데, 어느 날 배역이 펑크가 나서 이윤택 선생(64)의 요청으로 급하게 투입됐다. 마당극이라서 내 바로 뒤에 관객이 있었다. 정신을 차릴 수 없었다. 다시는 하지 말아야지 생각했다. 그런데 이 작품이 독일, 일본 등에서 순회공연을 할 만큼 유명한 연극이 됐다. 고생스러웠지만 계속 하게 됐고, 그러다 인이 박여서 연극에 젖어들었다."

그는 '살아있는 이중생 각하(1993년)' 등 다양한 작품에 출연하면서도 오구에 여러 차례 다시 출연했다. 문상객 1번에서 나중에는 주인공 격인 맏상제까지 맡았다. 오달수는 "바보 같지만 우직했기에 가능했다"고 했다. "연극을 하며 회의에 빠질 때가 여러 번 있었다. 연극하겠다고 찾아온 사람들도 보통 1년 하면 많이 버틴다고 하지 않나. 너무 힘들어서 스님이 된 친구도 있다. 작품을 재밌게 만들기도 힘들지만 돈이 안 된다. 처음 연극을 했을 때부터 지금까지 '우리나라에 신극이 들어온 이후로 올해가 가장 힘들다'는 얘기를 해마다 듣는다." 그 역시 무대를 멀리한 적이 있다. 3년 연애한 아내와 결혼했을 때다. "처가에서 연극하는 사람한테는 딸을 못 주겠다고 하셨다. 그래서 그만두고 주유소에서 1년 동안 일했다. 그렇게 결혼하고 3개월 뒤 조광화(51)가 연출한 '남자충동'에 출연하려고 홀로 상경했다. 힘들었다. 결혼생활도 얼마 못 갔다. 6년 살다 이혼했다."

오달수는 "돌이켜보면 어딘가에 무한한 애정을 줬고, 그래서 배신당하지 않았다"고 했다. 그는 박찬욱 감독(53)의 영화 '올드보이(2003년)'에서 오대수(최민식)에게 앞니를 왕창 뽑히는 신으로 대중에게 본격적으로 얼굴을 알렸다. 머리에 비해 왜소한 몸을 이리저리 흔들고 사투리와 표준어 사이를 애매하게 넘나드는 연기는 충무로에서 화제가 됐다. 러브콜이 쇄도했고, 오달수는 예순 편이 넘는 영화에 출연하며 명품 조연으로 자리매김했다. 그런데 배역들은 큰 틀을 벗어나지 않는다. 주인공의 오른팔 혹은 악당. 하나 같이 나사가 빠진 듯 허술하다. 때때로 야수성을 드러내지만 코믹한 이미지를 지우기에는 역부족이다. 하지만 그는 "비슷한 캐릭터라도 나름대로 다른 삶과 모습이 존재한다"고 했다. "그동안 감독들이 원해서 코미디 호흡을 많이 했다. 자꾸 잘 할 수 있는 부분만 했던 것 같다. 그런데 그게 어떻게 보면 맞는 것 같다. 못 하는 걸 할 필요는 없지 않은가. 잘하는 것만 해도 모자랄 판인데."

비슷한 캐릭터 속에서 오달수는 개성을 지키기 위해 인물에 빠져드는 법이 없다. 오히려 그 인물을 자신에게 가져온다. 발성이나 말투보다 대사에 감정을 실어 캐릭터에 입체감을 불어넣는다. "나만큼 말 못하는 배우도 없다. 말 더듬는 건 고쳤지만 표준어가 안 된다. 발음도 안 좋고. 이걸 감추려고 하면 들키게 마련인데 오히려 드러내니까 관객도 편하게 봐주신다. 장점이라고 할 수 없지만 그걸 최대한 살리려고 노력한다." 그래서 오달수는 대배우에서 새로운 도전에 계속 부딪히는 장성필이 자신과 많이 닮았다고 했다. "연기는 누가 아무리 설명해봐야 못 알아듣는다. 스스로 깨달아야 한다. 이번 영화에서도 어색한 부분을 몇 군데 찾았다. 왜 그런지 분석을 마쳤으니, 다음부터 그렇게 안 하면 된다. 그래서 연기는 '각(覺)하는 과정'이다. 여기에 무한 애정을 쏟으면 언젠가는 그걸 고마워할 날이 오리라는 게 내 지론이다."

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021116175338979_1770794274.jpg)