두 얼굴의 경기 침체

380개 테크기업 하루 2166명씩 퇴출

월가·로펌 등 팬데믹 훈풍 기업 칼바람

인력 줄였던 제조·건설·소매·서비스업 구인난

경기침체 땐 블루칼라 고통 공식 깨져

[아시아경제 권해영 기자] #1.미국 대형 로펌 굿윈프록터는 전체 직원의 5%를 감원한다. 암울한 거시경제 전망과 수요 둔화에 견줘 현재 인력이 지나치게 많다는 판단에서다. 셔먼앤스털링, 스트룩 등 여타 로펌들도 마찬가지로 직원 구조조정에 나섰다. 지난 몇년간 신참까지 수십만달러의 보너스를 받으며 몸값을 높였던 변호사들은 졸지에 실직자 신세가 됐다.

#2. 에콰도르 출신 이민자로 미국에서 건설 현장에서 일하는 레닌 칼릭스는 요즘 몸이 두 개라도 모자를 정도로 바쁘다. 현장에 사람이 없는 것이 가장 큰 이유다. 몸은 바쁘지만 마음은 즐겁다. 코로나19 전 그가 받은 일당은 120달러. 3년이 지난 지금은 하루 200달러에 이른다. 구인난으로 건설 근로자 몸값이 치솟고 있다는 뉴스가 남의 일이 아님을 실감하게 되는 최근이다.

'R(경기침체·Recession)의 공포'가 화이트칼라를 거리로 내몰고 있다. 코로나19 팬데믹으로 낀 유동성 거품에 신사업을 확장했던 빅테크나 금융권의 고소득자들이 지난해 고강도 통화 긴축 이후 경기침체 바람이 불자, 감원 대상으로 떠올랐다. 통상 경기침체에 따른 감원 후폭풍은 블루칼라의 몫이었는데 오히려 블루칼라는 '귀한 몸'으로 급부상하면서 화이트칼라의 상대적 박탈감은 더욱 커졌다. 현지 매체들은 이 같은 변화를 '화이트칼라 불황'이라고 칭하며 당분간 이런 추세가 지속될 것으로 예상했다.

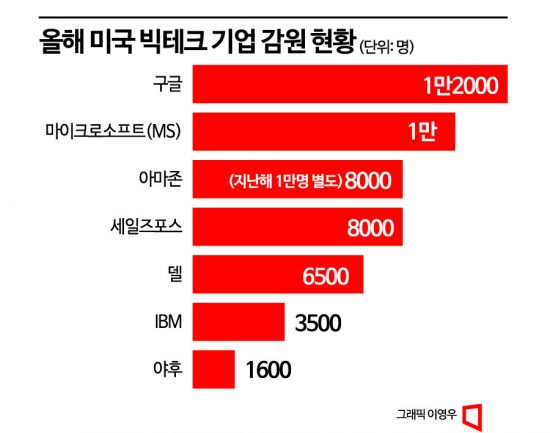

21일 테크 기업 감원 추적사이트 레이오프(layoffs.fyi)에 따르면 올 들어 이달 20일까지 전 세계 380개 테크 기업의 화이트 칼라 직군에서 하루 평균 2166명이 일자리를 읽었다. 올 들어 현재까지 감원 근로자는 10만8346명에 달한다.

지난해와 비교하면 매우 빠른 속도다. 지난해에는 1044개 테크 기업이 연간 15만9856명의 직원을 구조조정 했다. 일 평균 440명 꼴로 해고됐다. 지난해 수치를 올해와 비교하면 올 들어 해고 속도가 5배 가까이 빨라진 것으로 추산된다. 아마존(1만8000명), 마이크로소프트(MS·1만1000명) 등이 앞다퉈 대규모 정리해고를 단행한 여파다.

감원 칼바람은 월가에도 닥쳤다. 골드만삭스(3000명), 모건스탠리(1600명) 등 대형 투자은행(IB)들은 서둘러 구조조정에 나섰다. 로펌도 예외는 아니다.

이들 업종엔 공통분모가 있다. 코로나19 팬데믹발 훈풍을 타고 호황을 누린 업종이라는 점이다. 빅테크는 코로나19 확산 후 비대면 전환이 급속도로 이뤄지면서 사업·광고 수익 증대로 실적 잔치를 벌였다. 금융회사·로펌은 시중 유동성 확대로 인한 기업공개(IPO), 인수·합병(M&A) 증가에 힘입어 몸집을 불렸다.

하지만 파티는 확진자 수가 정점을 지나면서 막을 내렸다. 사회 활동의 회복 국면이 이뤄지는 상황에서 러시아의 우크라이나 침략이 이어지면서 물가가 치솟았다. 각국 통화당국은 고강도 긴축 기조로 통화정책을 전환했고 시중 유동성은 고갈됐다. 고강도 긴축에도 물가가 잡히지 않자 경기침체에 대한 우려가 점차 커졌고, 급작스레 덩치를 키운 기업들은 비용 절감을 위해 감원에 나서게 됐다. 이 같은 흐름은 통계에서도 드러난다. 미국 채용 전문 컨설팅업체 챌린저 그레이 앤 크리스마스에 따르면 테크 업종에선 지난해 9만7171명이 해고돼 2021년(1만2975명)의 7배에 달했다. 금융 부문 감원 규모도 2만4437명으로 전년(1만784명)의 2배를 훌쩍 넘어섰다. 침체 우려가 짙어지면서 마이크론, 3M, 우버, SAP 등 다른 산업 전반으로도 구조조정 열풍은 확산되는 추세다.

반면 화이트칼라를 울게 한 코로나19 소강 국면이 블루칼라 업종엔 오히려 날개를 달아줬다. 제조, 건설, 음식·숙박, 소매, 서비스 등 팬데믹 초기 고용을 줄일대로 줄인 업종 중심으로 인력난이 심화됐다. 각 기업은 구인난을 해결하기 위해 임금을 인상할 수밖에 없는 상황이 됐다. 미국 월마트의 경우 이달부터 소매점, 창고에서 일하는 시간제 근로자의 최저 시급을 12~18달러에서 14~19달러로 인상했다. 블루칼라의 인력난 혹은 임금인상 추세는 서비스업 경제지표의 강세로 나타났고, 미 연방준비제도(Fed)가 긴축 사이클 중단을 망설이는 요인으로까지 작용하는 상황이다.

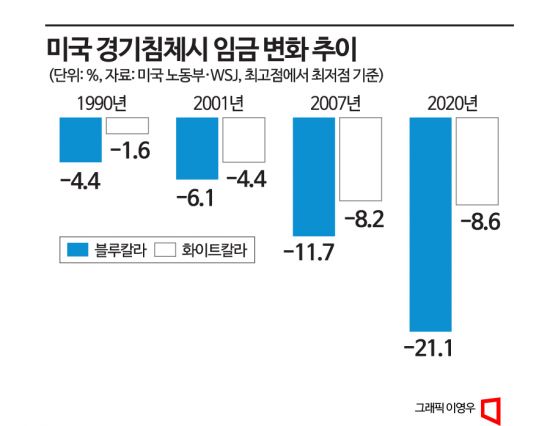

과거 블루칼라는 경기침체의 재물이었다. WSJ가 수십년간 노동부 통계를 분석한 결과 불황엔 블루칼라의 급여 감소폭이 화이트칼라 보다 컸다. 실제로 걸프전이 발발한 1990년 침체 당시 광업·건설·제조·소매·창고·레저·서비스 등 블루칼라 임금은 고점 대비 4.4% 삭감됐다. 반면 정보·금융·기업 서비스 등 화이트칼라 급여는 같은 기간 1.6% 깎이는 데 그쳤다. 닷컴버블이 붕괴된 2001년 시작된 침체에선 블루칼라 임금은 6.1%, 화이트칼라는 이보다 적은 4.4% 줄었다. 글로벌 금융위기 직전인 2007년 블루칼라 급여가 11.7% 줄 때, 화이트칼라는 8.2% 감소했고 코로나19가 발생한 2020년엔 블루칼라와 화이트칼라 임금이 각각 21.1%, 8.6% 삭감됐다.

사회적 계층간 달라진 경기침체의 충격은 수치로도 확인되고 있다. 애틀랜타 연방준비은행에 따르면 지난해 소득 하위 25%의 월평균 임금 상승률은 11월 기준으로 연율 7.4%를 기록했다. 반면 상위 25% 근로자의 임금 상승률은 이보다 적은 4.8%에 그쳤다. 경기침체 땐 블루칼라부터 고통을 겪는다는 기존의 통설은 수정이 불가피하게 됐다.

화이트칼라의 수난은 고용시장에 한정되지 않는다. 경기침체 우려로 지난해 주식, 채권, 부동산 시장이 위축되면서 자산이 쪼그라드는 '리치세션(Rich+Recession·Richcession)'을 맞닥뜨렸다. 화이트칼라의 경우 안정적인 중산층이나 고소득층에 속해 자산시장에 투자할 여력이 블루칼라 대비 상대적으로 컸다. 하지만 이는 코로나19발 유동성이 축소되자마자 크게 휘청인 자산시장 위험에 그대로 노출되는 결과로 이어졌다. Fed에 따르면 지난해 3분기 상위 20%의 가계 순자산은 2021년 말 보다 7.1% 줄었다. 반면 하위 20%의 순자산은 17% 늘어났다. 저소득층은 오히려 팬데믹 이후 정부 구호조치가 잇따르고, 연봉이 늘면서 재정 상황이 한층 나아졌다.

화이트칼라 입장에서 더욱 아쉬운 것은 이들의 몰락이 눈길을 끌고 있지만, 사회적인 문제로 여겨지지 않는다는 점이다. 일단 블루칼라에 대한 강한 채용 추세로 인해 이들의 감원 한파는 빙산의 일각이 된 상황이다. 미국 경제전문매체인 CNBC는 "테크 기업 대량 해고를 경기침체의 시그널로 볼 수는 없다. 제조업 해고 증가가 이뤄진다면 침체를 부를 수 있다"고 지적했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>