감정원·KB국민은행 등 기준시점·산정방법 달라…단순 비교 말아야

[아시아경제 주상돈 기자] #올 8월 결혼을 앞두고 신혼집을 알아보고 있는 회사원 전모(33·서울)씨는 지난주 아파트 전셋값 상승률을 보고 깜짝 놀랐다. 상승률이 전주 0.03%에서 0.22%로 크게 높아졌기 때문이다. 전씨는 이미 치솟은 전셋값이 더 오른다고 생각하니 마음이 급해졌다. 하지만 이는 부동산114와 부동산써브의 상승률을 헷갈린 채 동등하게 비교하면서 발생한 해프닝이었다.

매매·전세가격 변동률은 전반적인 부동산시장 상황을 보여주는 지표다. 연일 전셋값이 치솟고 아파트 매매가격까지 오르면서 최근 이 수치에 대한 관심이 더 커졌다. 하지만 조사기관마다 기준시점과 산정방법 등이 상이해 변동률이 조금씩 다른 상황. 어느 기관에서 나온 수치인지를 꼼꼼히 확인해야 혼란을 피할 수 있다.

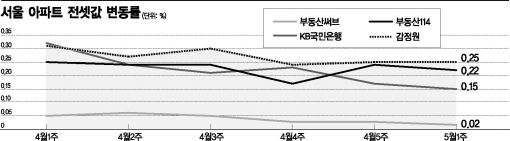

지난주 한국감정원을 시작으로 KB국민은행 등이 주간 아파트 매매·전세가 변동률을 발표했다. 서울 아파트 전셋값 상승률에 대해 감정원은 0.25%, KB국민은행은 0.15%, 부동산114는 0.22%로 각각 달랐다. 특히 부동산써브는 0.02%로 감정원과 0.23%포인트 차이가 났다.

이런 탓에 전씨처럼 다른 기관의 변동률 수치만 단순하게 비교하는 경우 시장 상황을 잘못 이해할 수 있다. 전셋값 상승률을 지난주의 부동산써브(0.02%) 수치와 그 전주 감정원(0.25%)의 전셋값 상승률을 단순 비교하는 경우 전셋값이 크게 하락한 것으로 오해할 수 있는 것이다.

각 기관마다 수치가 다른 이유는 각기 다른 조사방법을 통해 변동률을 계산하기 때문이다. 조사기관 중 유일하게 통계청의 승인을 받는 감정원의 경우 표본조사 방식으로 주간 변동률을 산정한다. 지역과 규모 등을 고려해 전국 아파트 6228가구를 선정해 놓고 실거래가를 바탕으로 250명의 조사요원이 시세를 입력하는 식이다. 멸실 등에 따른 표본가구의 수가 달라지면 즉시 동일한 조건의 아파트로 대상을 바꾸고 5년마다 표본을 전면 재설계한다.

국민은행은 감정원과 조사방식(표본조사)과 기준일(매주 월요일)이 같다. 월요일을 기준으로 일주일 단위로 변동률을 계산하는 데 표본주택이 거래되는 경우 실거래가격을, 거래되지 않는 경우는 해당 지역의 중개업소가 입력한 가격정보를 반영한다. 다만 표본수가 2만9508가구로 감정원보다 5배가량 많다.

개별 아파트의 영향력은 동일하게 반영한다. 가령 1억원짜리 3가구와 10억원짜리 1가구인 단지에서 1억원 아파트는 변화가 없고 10억원 아파트만 가격이 7억원으로 30% 떨어진 경우에는 이를 평균해 7.5% 하락한 것으로 나타낸다.

반면 부동산114와 부동산써브의 경우는 이 경우 전체 시가총액이 13억원에서 10억원으로 23.1%로 감소한 것으로 보고 이를 변동률로 나타낸다. 시가총액의 변화를 변동률로 계산하기 때문에 100가구 단지와 1000가구 단지에서 모두 가격이 1000만원씩 오른 경우 1000가구 단지의 상승률이 전체 변동률에 미치는 영향이 더 크게 나타난다.

또 민간정보업체의 경우는 감정원이나 국민은행과 달리 전수조사 방식을 사용한다. 매주 단지별로 시세 모니터 회원 중개사들이 시세를 입력한 것을 바탕으로 변동률을 산정한다. 거래된 물건은 이를 반영하고 거래가 없을 시에는 종전 실거래가격을 기준으로 수요를 고려해 시세를 산정·보고한다.

이 두 업체 사이에도 차이가 있다. 부동산114의 경우 회원 중개사에게 처음부터 일반적인 가격에 거래되는 중간층의 시세를 입력하도록 하고 있다.

부동산써브는 모든 시세정보를 입력하게 한 뒤 가격이 상대적으로 낮은 저층 혹은 급매물과 비싼 로열층 등 상·하한가는 기준가 변동률에서 제외한다. 이런 탓에 변동률 폭이 다른 기관보다 상대적으로 작게 나타난다.

김미선 부동산써브 선임연구원은 "각 기관의 변동률은 기준 시점과 산정방법에 따라 다르게 나타날 수밖에 없다"며 "각 기관의 변동률을 단순 비교하지 말고 기관별로 장기적인 증감률 추이를 봐야한다"고 조언했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[포토]BTS 데뷔 10주년 맞아 하이브 앞 찾은 외국인관광객들](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2023061308571161328_1686614230.jpg)

![[포토] '발리댁' 가희, 탄탄한 복근](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2022101417545469305_1665737695.jpg)